1990년 5월24일 일본을 방문한 노태우 대통령(왼쪽)이 도쿄 영빈관에서 열린 환영식장에서 아키히토 일왕과 악수를 하고 있다. 이날 환영만찬에서 일왕은 “우리나라가 일으킨 불행한 시기에 한국 사람들이 겪은 고통을 되새기며 통석의 염을 금할 수 없다”고 말했다. <보도연감>

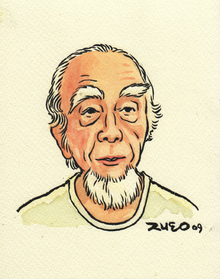

정경모-한강도 흐르고 다마가와도 흐르고 117

독일이 폴란드로 쳐들어가 2차대전을 일으켰을 때 히틀러가 남긴 유명한 말이 있소이다. “식민지가 아니라 우리들 게르만민족의 본향으로 돌아가는 것일 뿐이다.”

이것을 읽으면서 독자들은 아마 내가 이미 이 글 여러 군데에서 인용한 다음과 같은 말을 상기하리라고 믿는 바이외다.

“조선은 태곳적 일본의 지배하에 있던 고유의 속주(original province)이니만치, 일본이 러시아를 무찌른 다음 조선을 식민지로 삼는다 해도 결코 침략이 아니라 역사적인 원상복귀일 뿐이다.”

이 대목을 읽으면서 만일 독자들이 메이지시대의 ‘선각자’ 오카쿠라(岡倉)의 이름을 상기해 준다면 이 늙은이가 벅차다고 느끼면서 이 글을 쓴 보람을 느낄 수 있겠는데, 역사적인 연고권을 빌미로 일본인들이 조선에 대한 영토적 야심을 품고 있었던 것은 메이지시대뿐만이 아니라는 것도 독자들은 이해하고 있으리라고 나는 기대하는 바이외다.

“일본이 일-청, 일-러 두 전쟁에 이어 삼세번째 다시 한번 일어나 38선을 압록강 밖으로 밀어내지 못한다면 우리는 저승에 가서라도 떳떳한 낯으로 조상들을 뵈올 수 없을 것이다.”

이 말은 메이지시대가 아니라 1958년 제4차 한일회담이 열리고 있을 때 일본 쪽 수석대표 사와다가 한 말이니, 한일회담이 무엇 때문에 열리고 있었는지 알 만도 한 노릇인데, 한일 국교 정상화가 이루어지기 전해인 64년 일본의 내각조사실은 다음과 같은 내용의 문건도 발표하였소이다.

‘조선반도의 남반부는 절대로 적대세력의 손에 넘기지 않는다는 것이 일본 대외정책의 첫번째 목적이며, 메이지시대 때 우리가 싸운 일-청, 일-러의 두 전쟁도 이 목적을 위한 것이었다.(내각조사실 <월보> 1964년 9월호)

일본에는 황국사관이라는 것이 있소이다. 이것은 비단 남한뿐만이 아니라 조선반도 전체에 대해서 ‘역사적인 연고권’이 있기 때문에 이 땅에 대해서 일본이 지배권 내지 우월한 지위를 차지하는 것은 당연하다는 주장을 내포하고 있는 것인데, 이 황국사관의 뿌리는 깊은 것이며, 우리가 그저 무슨 농담거리 모양 웃어넘길 일이 아니오이다. 내가 앞글에서 <삼국사기>, <일본서기>, 호태왕비에 관해서 약간 장황한 글을 쓴 이유는 일본인들의 이와 같은 사상의 뿌리를 캐고자 하는 것이 그 목적이었소이다.

고구려 호태왕(광개토왕)이 온조 백제의 북방을 침범하여 관미성을 함락시킨 연유로 제16대 진사왕이 시해당한 뒤 왕위에 오른 아방왕(아신왕)은 이듬해 정월(AD 393) 시조인 동명왕(즉 주몽) 사당에 배알한 다음 외숙인 진무로 좌장을 삼아 8월 장병 1만을 동원해 관미성을 회복하려 했소이다. 그때 왕은 진무에게 다음과 같이 일렀다고 <삼국사기>는 말하고 있소이다.

“관미성은 우리 백제의 북변의 요충인데 지금 고구려의 소유가 되었으니 이는 내가 통석(痛惜)하게 여기는 바이로다. 모름지기 그대는 성심을 다하여 나라의 치욕을 씻게 하라.”

여기에 통석이라는 말이 나오는데, <삼국사기>의 용례와 같이 이 말은 자기가 소중히 여기고 있던 것이 남의 손으로 넘어가버렸으니 몹시 애석하고 아깝다는 뜻이지, 절대로 자기가 저지른 전비(前非)를 뉘우치면서 가슴 아프게 생각한다는 뜻은 아니오이다.

중국에 <문선>(文選)이라고 하는 전 60권에 이르는 방대한 서적이 있소이다. 이것은 주나라 때부터 남북조, 양나라에 이르는 천년 동안의 시문을 집대성한 전집인데, 여기 <삼국지>에 나오는 조조의 아들인 위나라 문제(文帝)가 남긴 ‘오질에게 주는 글’(與吳質書)에 ‘통석’이라는 말이 나오는 것이외다.

오질에게 띄운 이 서한문에서 문제는 덕련이라는 인물의 뛰어난 문재를 칭찬하면서, 후세에 남길 만한 저서를 쓰겠다는 아름다운 뜻을 지니고 있었음에도 불구하고 일찍 세상을 떠나 그 뜻을 이루지 못했으니, 이 어찌 통석하지 않으랴는 심정을 ‘미지불축 양하통석’(美志不遂 良可痛惜)이라 표현하였던 것이외다. 여기에서도 통석이라는 말에는 자기의 잘못을 뉘우치고 상대방에게 사죄한다는 뜻은 전혀 포함되어 있지 않소이다.

이 대목을 읽으면서 독자 중에는 1990년 5월 대통령 노태우가 국빈으로 초청되어 일본을 방문했을 때, 천황 아키히토가 사죄의 뜻이라고 하면서 이 말을 썼다는 사실을 기억하는 사람도 있으리라고 믿는 바이외다.

정경모 재일 통일운동가

오질에게 띄운 이 서한문에서 문제는 덕련이라는 인물의 뛰어난 문재를 칭찬하면서, 후세에 남길 만한 저서를 쓰겠다는 아름다운 뜻을 지니고 있었음에도 불구하고 일찍 세상을 떠나 그 뜻을 이루지 못했으니, 이 어찌 통석하지 않으랴는 심정을 ‘미지불축 양하통석’(美志不遂 良可痛惜)이라 표현하였던 것이외다. 여기에서도 통석이라는 말에는 자기의 잘못을 뉘우치고 상대방에게 사죄한다는 뜻은 전혀 포함되어 있지 않소이다.

이 대목을 읽으면서 독자 중에는 1990년 5월 대통령 노태우가 국빈으로 초청되어 일본을 방문했을 때, 천황 아키히토가 사죄의 뜻이라고 하면서 이 말을 썼다는 사실을 기억하는 사람도 있으리라고 믿는 바이외다.

정경모 재일 통일운동가

정경모 재일 통일운동가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)