1998년 10월9일 김대중 대통령의 방일 관련 <동아일보>의 ‘일 사죄표현 용어풀이’ 기사에 지명관 당시 한림대 교수의 ‘통석지념은 일 작가가 만들어낸 말’이란 인용문이 실려 있다.

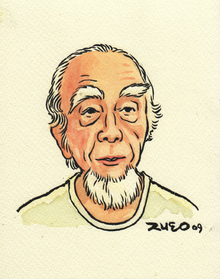

정경모-한강도 흐르고 다마가와도 흐르고 118

노태우 대통령이 국빈으로 초청을 받아 일본 방문의 길에 오른 것이 1990년 5월 24일이었는데, 바로 그 사흘 전(5월 21일), 세지마 류조가 당시 총리 가이후 도시키의 특명을 받고 출발을 앞둔 노 대통령을 급거 찾아왔소이다. 세지마가 찾아온 목적은 노 대통령이 요구한 천황의 사죄의 말에 관해서, 이거면 되겠느냐 사전 승낙을 받아두는 것이었소이다.

84년 전두환 대통령의 방일 때도 마찬가지였으나 노씨 역시 자격지심 같은 것을 약간이라도 희석시키려는 방도로 일본 천황의 ‘사죄의 말’을 요구한 것이 아니겠소이까. 한편 일본 사람 처지에서 본다면 대통령이 올 때마다 천황의 ‘사죄의 말’을 요구하니 이거야 견딜 수가 있나, 한방 되받아 넘겨씌울 방도는 없을까, 하는 생각이 왜 없었겠소이까.

아무튼 청와대로 온 세지마가 이만하면 천황의 ‘사죄의 말’로 족하겠는가고 내놓은 말이 ‘통석지념’(痛惜之念)이었던 것이외다. 우리나라 <삼국사기>에서 백제의 아신왕이 좌장인 진무에게 한 말이 ‘통석지념’이 아니오이까.

세지마를 맞이한 자리에는 한일의원연맹 위원장 박태준씨도 배석하고 있었다는데, 노씨나 박씨나 <삼국사기>에 대해 잘 알 리도 없고 또 알 만한 사람에게 그 말의 뜻을 검토시킨다는 수속도 없이 그 자리에서 “그만하면 족하겠다”고 흔쾌히 승낙을 했겠지요.

5월 24일 밤 노 대통령은 샹들리에가 빛나는 일왕의 궁성 안 풍명전(豊明殿)에서 열린 환영 만찬회에 임하게 되는데, 이 자리에서 아키히토는 미리 합의했던 대로 다음과 같은 말로 ‘사죄’의 뜻을 표명한 것이외다.

“그 불행했던 시기에 귀국의 많은 사람들이 겪었던 고난을 생각하면 통석지념을 금할 수가 없다.”

앞 글(120회)에서 자세하게 설명한 바와 같이 ‘통석’이라는 말은 자기가 지배하고 있던 땅이 자신의 손을 벗어나 타인의 소유가 되었으니 애처롭고 통탄스럽다는 뜻일 뿐, 거기에는 스스로의 과오를 뉘우친다는 뜻은 없는 것이외다. 언중유골이라고 할까, 세지마가 한국 대통령 노씨에게 들으라고 일왕 아키히토로 하여금 토하게 한 ‘통석지념’은 해석 여하에 따라서는 그냥 흘려 넘길 수 없는 다른 뜻을 지닐 수도 있다는 것을 우리는 알아야 되겠다고 나는 통감하는 바이외다.

세지마가 누구입니까. 그는 ‘만주국’ 관동군 참모부에 있던 일본 육대 출신의 군인이 아닙니까. 일본 육군에 참모부가 설치된 것은 이미 1878년(메이지 11년)의 옛날이었고, 그 참모부는 장래에 있을 침공에 대비하여 수십명의 탐정을 만주 일대에 파견해 옛날 고구려의 강토에 대한 면밀한 조사를 실시하였던 것이외다. 일본군 사카니 중위가 현재의 지안(집안)현까지 침투하여 호태왕비의 탁본을 떠 온 것이 1883년(메이지 16년)이었으니, 이 시점에서 아마 고구려의 고토 만주 땅에 그런 것이 있다는 것을 아는 우리나라 사람은 한 사람도 없었을 것이외다. 일본인들은 지리적인 탐사뿐만 아니라 <삼국사기>와 호태왕비에 대해 오랜 시일을 두고 철저한 연구를 해왔다는 사실을 고려한다면 원래가 일본 육군의 참모였던 세지마는 일왕의 ‘사죄의 말’로 노 대통령에게 제시한 ‘통석지념’이 어디서 온 말이고 그 뜻이 무엇이라는 것쯤 훤히 알고도 남음이 있었다고 나는 확신하는 바이외다.

일왕을 아신왕으로, 그리고 노태우를 좌장 진무로 대비한다면, 아신왕이 진무에게 실지(失地)의 회복을 명령했을 때 토로한 ‘통석지념’이라는 말이 실제로 무엇을 뜻하는 것이었을까 짐작이 가지 않겠소이까. 세지마의 견지로는 아신왕 때의 관미성은 38선에서 압록강에 이르는 땅일 수도 있으며, 그가 관동군 참모로 있을 때 ‘우리 땅’이라고 여기고 있던 고구려의 고토일 수도 있었다고 한다면, 그것은 지나친 억측이겠소이까.

아무튼 노태우 방일 당시 한국 쪽 미디어는 일왕이 말한 통석지념은 “과거의 잘못을 가슴 아프게 생각하며 사죄의 뜻을 표명한 것”이라고 보도하였소이다.

그런데요, 유독 <동아일보>는 약간 의심스럽고 납득이 안 가는 점이 있었던지, 그 통석이라는 말이 무슨 뜻인가고, 한·일 양국의 역사와 문화의 대가로 알려진 지명관 교수에게 물어봤던 모양이지요. 이에 대한 지명관 교수의 해답은 다음과 같은 것이었소이다.

“통석이란 말은 사전에도 없는 말이고 일본의 유명한 작가 이노우에 야스시가 멋대로 만든 조어에 불과하다.”(<동아일보> 1998년 10월9일치)

정경모 재일 통일운동가

아무튼 노태우 방일 당시 한국 쪽 미디어는 일왕이 말한 통석지념은 “과거의 잘못을 가슴 아프게 생각하며 사죄의 뜻을 표명한 것”이라고 보도하였소이다.

그런데요, 유독 <동아일보>는 약간 의심스럽고 납득이 안 가는 점이 있었던지, 그 통석이라는 말이 무슨 뜻인가고, 한·일 양국의 역사와 문화의 대가로 알려진 지명관 교수에게 물어봤던 모양이지요. 이에 대한 지명관 교수의 해답은 다음과 같은 것이었소이다.

“통석이란 말은 사전에도 없는 말이고 일본의 유명한 작가 이노우에 야스시가 멋대로 만든 조어에 불과하다.”(<동아일보> 1998년 10월9일치)

정경모 재일 통일운동가

일왕을 아신왕으로, 그리고 노태우를 좌장 진무로 대비한다면, 아신왕이 진무에게 실지(失地)의 회복을 명령했을 때 토로한 ‘통석지념’이라는 말이 실제로 무엇을 뜻하는 것이었을까 짐작이 가지 않겠소이까. 세지마의 견지로는 아신왕 때의 관미성은 38선에서 압록강에 이르는 땅일 수도 있으며, 그가 관동군 참모로 있을 때 ‘우리 땅’이라고 여기고 있던 고구려의 고토일 수도 있었다고 한다면, 그것은 지나친 억측이겠소이까.

정경모 재일 통일운동가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)