사할린의 주도 유즈노사할린스크 한인문화센터 앞에 세워진 이중징용 기념비. 이 센터는 2006년 일본 정부의 지원으로 건립됐다. 사할린/길윤형 기자

사할린 동포들 ‘제2의 이산’

“시타까라(그러니까), 여기 안 나온 사람들. 스꼬시데모(조금이라도) 뽀모시(지원금) 주는 게 좋아? 그거 묻잖아.”

오세욱(80)씨와 장복돌(74)씨 부부의 대화는 한국어, 일본어, 러시아어 등 3개 국어가 뒤엉킨 국적 불명이었다. 남편 오씨는 귀가 어둡고, 부인 장씨는 녹내장으로 눈이 잘 보이지 않는다. 부인 장씨가 취재진의 질문을 알기 쉽게 남편에게 전하면, 오씨가 느린 어조로 옛이야기를 설명하는 과정을 통해 인터뷰는 조금씩 앞으로 나아갈 수 있었다. 이들의 언어는 일제 강점과 해방, 그리고 이어진 소련·러시아 지배를 거쳐온 60년 세월의 상처를 고스란히 간직하고 있었다.

경기 안산에 집단 거주지 “자녀와 같이 살 방법없어”

부부는 지난 70여년 동안 이어온 사할린 생활을 접고, 2005년 8월 사할린 동포들의 집단 거주지인 경기도 안산시 고향마을로 영주 귀국했다.

오씨의 고향은 경상남도 거창이다. 아버지 오경술(1905~1944)이 1941년 사할린 탄광에 광부로 모집되면서 오씨 가정의 사할린 생활이 시작됐다. 하쿠초사와(러시아 이름 샤흐툐르스크)에서 광부로 일하던 아버지는 일제가 오호츠크해와 사할린 주변의 제해권을 잃은 뒤 44년 8월 일본 규슈의 메이지공업 히라야마 탄광으로 재배치됐다. 일제가 사할린의 석탄을 본토로 실어 나를 수 없게 되자, 광부들을 본토의 탄광으로 재배치한 이른바 ‘이중징용’(전환배치)이었다.

오씨는 “아버지는 자식들 좋아하는 곶감을 잔뜩 만들어 놓고 갔는데 그게 마지막 모습이 되고 말았다”고 말했다. 규슈로 재배치된 아버지의 사망 소식이 전해져 온 건 그로부터 4개월 뒤였다. 탄광에서 갱도가 무너져 돌에 깔려 숨졌다는 것이다. 하루아침에 과부가 된 어머니는 이듬해 봄, 일본으로 가 아버지의 뼈 단지를 안고 왔다. 그는 “아버지가 죽은 뒤 제대로 배우지 못해 평생 막노동만 하며 살았다”고 말했다.

부인 장씨의 아버지 장명화도 ‘이중징용’ 피해자다. 장씨는 “나는 일자무식이라 글을 모른다”고 손사래를 쳤다. 아버지 고향은 경남 함안이라고만 들었고, 어머니의 고향은 알지 못한다. 해방 이후 규슈로 이중징용된 가장들은 대부분 소련군이 점령한 사할린으로 돌아오지 못했지만 장씨의 아버지는 천신만고 죽을 고비를 넘겨가며 돌아올 수 있었다. “아버지가 그때 무슨 쪽배인가 도둑배인가를 타고 왔대요. 목숨 아까운 사람은 못 들어오고, 처자식 그리운 사람은 그렇게 해서라도 들어왔다고.” 그러나 산 넘고 물 건너 처자식에게 돌아온 아버지는 해방 이후 몇년 더 살아보지도 못하고 숨졌다. 사인은 그때나 지금이나 알 수가 없다. 장씨는 “아버지도 없고, 러시아 말도 모르는 우리는 정말 눈앞이 캄캄했다. 이후 호미로 밭을 갈아 농사짓고 엄청 힘들게 살았다”고 말했다.

사할린→일본 ‘이중징용’…다시 북한으로 헤어지기도

해방 이후 사할린 한인들을 괴롭힌 것은 6·25 이후 몰아친 냉전의 소용돌이였다. 사할린 한인들은 90%가 남한 출신이었지만, 남한과 치열한 체제 경쟁을 벌이던 북한은 1950~70년대 무국적이던 이들에게 국적을 주며 편안한 삶을 약속했다. 1959년부터 일본에서 불던 ‘귀국사업’(북송사업)처럼 대대적인 것은 아니었지만 비슷한 흐름이 사할린에도 있었다.

오씨의 동생 옥순(35년생)씨도 그렇게 북으로 들어간 사람들 중 하나였다. 옥순씨는 1953년 결혼 뒤 남편을 따라 북으로 들어갔다. 오씨 부부는 74년과 88년 두 차례 평안남도 성천군 성천읍에 있는 옥순씨의 집을 방문했다. 오씨는 “동생의 생활이 궁핍하고 힘들어 보였지만 어쩔 수 없었다. 이제는 살았는지 죽었는지 알지 못한다”고 말했다. 밑에 있던 두 남동생은 어린 시절에 숨졌다.

모진 고통 속에서도 부부에겐 자식들이 남았다. 부부는 슬하에 54년생 재영이부터 64년생 재복이까지 2남3녀를 뒀다. 큰아들은 택시, 막내사위는 트럭 운전을 하고, 큰 사위는 탄광에서 일한다. 부부는 영주귀국 사업이 처음 시작되던 2000년에 한국으로 돌아올까 생각했지만, “일자무식이라도 자식만은 떼놓고 올 수 없어” 귀국을 포기했다.

한·일·러 뒤엉켜 쓰는 말속에 60년 세월의 상처 고스란히

부부는 사할린의 주도 유즈노사할린스크에서 서북쪽으로 350㎞ 떨어진 탄광도시 샤흐툐르스크에서 70여년을 살았다. 오씨는 “이제 몸이 약해 일도 못하고 가래가 끓고 숨이 차다”고 말했다. 장씨는 “아이들이 눈에 밟혀” 끝까지 귀국을 반대했지만, “70 넘은 나이에, 사할린 그 찬바람을 맞으며 오이, 토마토 심어 럭색에 져 나르기 힘들어” 귀국을 선택했다.

부부는 이제 정부가 주는 생활비 83만원, 교통비 7만원을 합친 90만원에 기대 생계를 잇는다. 오씨는 “부부가 절약해서 살면 그럭저럭 살 만하다”고 말했다. 장씨는 “아이들을 데려오고 싶어도, 애들도 여기서 먹고살아야 하는데 집도 없고 돈도 없고 한국말도 몰라 방법이 없다”고 말했다. 노부부가 아이들과 다시 함께 살 기약은 없다. 오씨는 “가끔 애들이 보고 싶지만, 그럭저럭 견딜 만하다”고 말했다. 안산/길윤형 기자 charisma@hani.co.kr

부인 장씨의 아버지 장명화도 ‘이중징용’ 피해자다. 장씨는 “나는 일자무식이라 글을 모른다”고 손사래를 쳤다. 아버지 고향은 경남 함안이라고만 들었고, 어머니의 고향은 알지 못한다. 해방 이후 규슈로 이중징용된 가장들은 대부분 소련군이 점령한 사할린으로 돌아오지 못했지만 장씨의 아버지는 천신만고 죽을 고비를 넘겨가며 돌아올 수 있었다. “아버지가 그때 무슨 쪽배인가 도둑배인가를 타고 왔대요. 목숨 아까운 사람은 못 들어오고, 처자식 그리운 사람은 그렇게 해서라도 들어왔다고.” 그러나 산 넘고 물 건너 처자식에게 돌아온 아버지는 해방 이후 몇년 더 살아보지도 못하고 숨졌다. 사인은 그때나 지금이나 알 수가 없다. 장씨는 “아버지도 없고, 러시아 말도 모르는 우리는 정말 눈앞이 캄캄했다. 이후 호미로 밭을 갈아 농사짓고 엄청 힘들게 살았다”고 말했다.

사할린→일본 ‘이중징용’…다시 북한으로 헤어지기도

해방 이후 사할린 한인들을 괴롭힌 것은 6·25 이후 몰아친 냉전의 소용돌이였다. 사할린 한인들은 90%가 남한 출신이었지만, 남한과 치열한 체제 경쟁을 벌이던 북한은 1950~70년대 무국적이던 이들에게 국적을 주며 편안한 삶을 약속했다. 1959년부터 일본에서 불던 ‘귀국사업’(북송사업)처럼 대대적인 것은 아니었지만 비슷한 흐름이 사할린에도 있었다.

오씨의 동생 옥순(35년생)씨도 그렇게 북으로 들어간 사람들 중 하나였다. 옥순씨는 1953년 결혼 뒤 남편을 따라 북으로 들어갔다. 오씨 부부는 74년과 88년 두 차례 평안남도 성천군 성천읍에 있는 옥순씨의 집을 방문했다. 오씨는 “동생의 생활이 궁핍하고 힘들어 보였지만 어쩔 수 없었다. 이제는 살았는지 죽었는지 알지 못한다”고 말했다. 밑에 있던 두 남동생은 어린 시절에 숨졌다.

모진 고통 속에서도 부부에겐 자식들이 남았다. 부부는 슬하에 54년생 재영이부터 64년생 재복이까지 2남3녀를 뒀다. 큰아들은 택시, 막내사위는 트럭 운전을 하고, 큰 사위는 탄광에서 일한다. 부부는 영주귀국 사업이 처음 시작되던 2000년에 한국으로 돌아올까 생각했지만, “일자무식이라도 자식만은 떼놓고 올 수 없어” 귀국을 포기했다.

한·일·러 뒤엉켜 쓰는 말속에 60년 세월의 상처 고스란히

부부는 사할린의 주도 유즈노사할린스크에서 서북쪽으로 350㎞ 떨어진 탄광도시 샤흐툐르스크에서 70여년을 살았다. 오씨는 “이제 몸이 약해 일도 못하고 가래가 끓고 숨이 차다”고 말했다. 장씨는 “아이들이 눈에 밟혀” 끝까지 귀국을 반대했지만, “70 넘은 나이에, 사할린 그 찬바람을 맞으며 오이, 토마토 심어 럭색에 져 나르기 힘들어” 귀국을 선택했다.

부부는 이제 정부가 주는 생활비 83만원, 교통비 7만원을 합친 90만원에 기대 생계를 잇는다. 오씨는 “부부가 절약해서 살면 그럭저럭 살 만하다”고 말했다. 장씨는 “아이들을 데려오고 싶어도, 애들도 여기서 먹고살아야 하는데 집도 없고 돈도 없고 한국말도 몰라 방법이 없다”고 말했다. 노부부가 아이들과 다시 함께 살 기약은 없다. 오씨는 “가끔 애들이 보고 싶지만, 그럭저럭 견딜 만하다”고 말했다. 안산/길윤형 기자 charisma@hani.co.kr

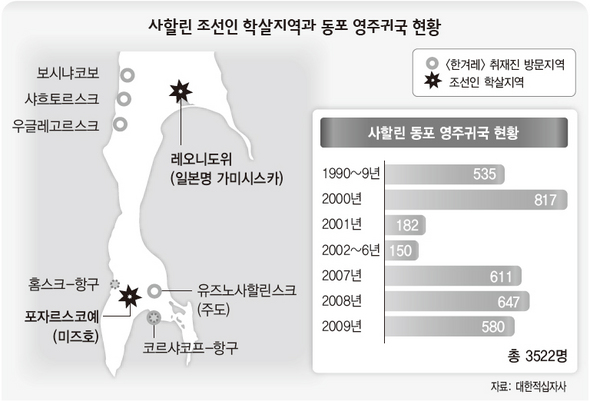

사할린 조선인 학살지역과 동포 영주귀국 현황

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)