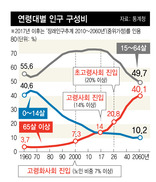

인구 역피라미드 시대 ① 두달 뒤 고령사회

‘덮어놓고 낳다보면, 거지꼴을 못 면한다.’(1960년대)→‘딸·아들구별 말고, 둘만 낳아 잘 기르자.’(1970년대)→‘하나 낳아 젊게 살고, 좁은 땅 넓게 살자.’(1980년대)→‘아들바람 부모세대, 짝꿍없는 우리세대.’(1990년대)→‘가가호호 아이 둘셋, 하하호호 희망 한국.’(2000년대)

역대 정부의 인구정책을 엿볼 수 있는 시대별 표어다. 그동안 우리나라에서 출산은 국가의 개입에 의해 통제되거나 장려돼왔다. 이상적인 자녀 수를 국가가 정해주고, 대대적인 홍보·교육을 통해 따르도록 하는 식이었다. 최근에도 정부는 행정력을 동원한 대국민 캠페인을 벌이는 ‘60년대식’ 의식교육 사업에 나서고 있다. 출산은 개인과 가족 단위의 선택인데, 정부가 이에 대한 이해와 관심은 부족한 채 국가 차원의 목표만 앞세우고 있다는 지적이 나온다.

정부, 자유총연맹 등 단체에 역할 부여

출산율 제고위한 인식개선 사업 전개

“출산은 개인의 선택인데…” 비판 나와 19일 <한겨레>가 입수한 행정자치부의 ‘국민운동 3단체 연계 저출산 인식 제고 방안’ 자료를 보면, “바르게살기운동중앙협의회, 한국자유총연맹, 새마을운동중앙회 등 국민운동 3단체의 인적자원 및 네트워크를 활용해 출산율 제고를 위한 인식개선사업·캠페인 등을 전개”하도록 하고 있다. 여성회원이 과반수인 바르게살기운동중앙협의회를 중심으로 3단체 소속 회원 429만명이 추진 주체로 명시됐다. 내년에 캐치프레이즈 발굴, 지자체 저출산 사업개발 등 저출산 관련 주도적 역할을 3단체에 부여하는 방안을 검토하겠다는 내용도 언급됐다. 구체적인 사업계획은 이달 중 행자부와 보건복지부, 국민운동 3단체 등이 모인 관계기관 회의에서 논의하도록 돼 있다. 또 교육 및 캠페인, 홍보 내용은 인구보건복지협회와 협조체계를 구축하도록 했다. 이 협회는 과거 인구증가 억제를 위한 피임보급 사업을 하던 대한가족계획협회가 전신이다. 이미 복지부가 지방자치단체와 함께 저출산 극복 캠페인을 벌이고 있는데, 3단체를 동원해 더 분위기를 띄우겠다는 의도로 풀이된다. 이런 정부 움직임은 박정희 대통령 시절인 1961년 시작된 ‘가족계획 사업’을 떠올리게 한다. 당시 정부는 가파른 인구증가를 경제성장의 걸림돌로 보고, 출산억제 대책으로 가족계획 사업을 추진했다. 국가가 결혼적령기와 자녀 간 터울, 단산 시기 등을 정하고 이를 그대로 따르게 한 것이다. ‘3살 터울로 3명만, 35살 이전에 낳자’는 ‘3·3·35’ 캠페인(1960년대)이 대표적이다. 가족계획 사업의 주된 활동은 국민들이 아이를 덜 낳도록 피임보급에 나서는 것이었고, 전국적으로 가족계획 요원을 배치하는 등 행정력을 동원한 의식교육 사업에도 주력했다. 학교를 비롯한 공공기관에서 출산 조절에 대한 교육을 실시하는가 하면, ‘인구증가’에 대한 부정적 이미지를 확산시키기 위해 우표나 복권, 버스 등에 가족계획 표어를 부착하고 텔레비전 드라마에 등장하는 자녀 수는 두 자녀 이하로 권장하는 식이었다. 심지어는 인구 탑을 세워 매일 늘어나는 인구수를 국민들이 보도록 해, 대국민 감시 효과를 노리기도 했다. 가족계획 사업이 1996년 공식 종료될 때까지 30년 넘게 벌어지는 동안에, 우리나라는 저출산 사회(합계출산율 2.1명 미만)로 진입했고, 지금은 정부가 거꾸로 출산장려 캠페인을 벌이고 있다. 배은경 서울대 교수(사회학)는 “출산억제가 아니라 출산장려로 방향만 바뀌었을 뿐 출산을 개인의 행복이나 선택의 문제라기보다는 국가와 사회의 경제적 이익이라는 관점에서 접근하는 시각은 달라진 게 없다”며 “개인들이 놓여 있는 환경과 그들의 부담을 고려하지 않고, ‘출산하지 않는 여자들이 문제’라는 식으로 접근하고 있는 것”이라고 지적했다. 황보연 기자 whynot@hani.co.kr

출산율 제고위한 인식개선 사업 전개

“출산은 개인의 선택인데…” 비판 나와 19일 <한겨레>가 입수한 행정자치부의 ‘국민운동 3단체 연계 저출산 인식 제고 방안’ 자료를 보면, “바르게살기운동중앙협의회, 한국자유총연맹, 새마을운동중앙회 등 국민운동 3단체의 인적자원 및 네트워크를 활용해 출산율 제고를 위한 인식개선사업·캠페인 등을 전개”하도록 하고 있다. 여성회원이 과반수인 바르게살기운동중앙협의회를 중심으로 3단체 소속 회원 429만명이 추진 주체로 명시됐다. 내년에 캐치프레이즈 발굴, 지자체 저출산 사업개발 등 저출산 관련 주도적 역할을 3단체에 부여하는 방안을 검토하겠다는 내용도 언급됐다. 구체적인 사업계획은 이달 중 행자부와 보건복지부, 국민운동 3단체 등이 모인 관계기관 회의에서 논의하도록 돼 있다. 또 교육 및 캠페인, 홍보 내용은 인구보건복지협회와 협조체계를 구축하도록 했다. 이 협회는 과거 인구증가 억제를 위한 피임보급 사업을 하던 대한가족계획협회가 전신이다. 이미 복지부가 지방자치단체와 함께 저출산 극복 캠페인을 벌이고 있는데, 3단체를 동원해 더 분위기를 띄우겠다는 의도로 풀이된다. 이런 정부 움직임은 박정희 대통령 시절인 1961년 시작된 ‘가족계획 사업’을 떠올리게 한다. 당시 정부는 가파른 인구증가를 경제성장의 걸림돌로 보고, 출산억제 대책으로 가족계획 사업을 추진했다. 국가가 결혼적령기와 자녀 간 터울, 단산 시기 등을 정하고 이를 그대로 따르게 한 것이다. ‘3살 터울로 3명만, 35살 이전에 낳자’는 ‘3·3·35’ 캠페인(1960년대)이 대표적이다. 가족계획 사업의 주된 활동은 국민들이 아이를 덜 낳도록 피임보급에 나서는 것이었고, 전국적으로 가족계획 요원을 배치하는 등 행정력을 동원한 의식교육 사업에도 주력했다. 학교를 비롯한 공공기관에서 출산 조절에 대한 교육을 실시하는가 하면, ‘인구증가’에 대한 부정적 이미지를 확산시키기 위해 우표나 복권, 버스 등에 가족계획 표어를 부착하고 텔레비전 드라마에 등장하는 자녀 수는 두 자녀 이하로 권장하는 식이었다. 심지어는 인구 탑을 세워 매일 늘어나는 인구수를 국민들이 보도록 해, 대국민 감시 효과를 노리기도 했다. 가족계획 사업이 1996년 공식 종료될 때까지 30년 넘게 벌어지는 동안에, 우리나라는 저출산 사회(합계출산율 2.1명 미만)로 진입했고, 지금은 정부가 거꾸로 출산장려 캠페인을 벌이고 있다. 배은경 서울대 교수(사회학)는 “출산억제가 아니라 출산장려로 방향만 바뀌었을 뿐 출산을 개인의 행복이나 선택의 문제라기보다는 국가와 사회의 경제적 이익이라는 관점에서 접근하는 시각은 달라진 게 없다”며 “개인들이 놓여 있는 환경과 그들의 부담을 고려하지 않고, ‘출산하지 않는 여자들이 문제’라는 식으로 접근하고 있는 것”이라고 지적했다. 황보연 기자 whynot@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)