흔히들 못생긴 무엇을 보고 ‘못난이 감자’라고 한다. 그런데 감자는 못생겼을까? 움푹 팬 표면이 울퉁불퉁해 매끄럽지 못하게 생긴 건 사실이다. 뿌리처럼 보이지만 사실은 줄기인 작물, 알맹이도 맛있지만 껍질에 영양가가 더 많은 작물, 절대 생김새로 가늠할 수 없는 맛과 풍미를 가진 작물, 이게 바로 감자다.

6월이 되면 하얀 감자꽃이 핀다. 작고 우아한 감자꽃이 지고 나면 덩이줄기에 알맹이가 맺히기 시작하고 6월 말 정도에 이르면 먹을 만한 크기가 된다. 낮이 가장 긴 날인 하지(올해는 6월21일)께 수확한 햇감자가 가장 맛있다는 뜻으로 ‘하지감자’란 말을 사용하기도 한다. 지금이 바로 맛이 제대로 든 감자를 맛볼 수 있는 때다. 필자도 일산의 한 농장에서 수확해 곧 도착할 하지감자 소식에 한껏 들떠 있다.

하지만 따지고 보면 감자는 일년 내내 맛있다. 땅속에 구덩이를 파고 여름에 수확한 감자를 저온으로 저장했다가 야금야금 꺼내 먹는 일, 그리 오래되지 않았다. 먹을 게 마땅찮은 늦겨울, 초봄을 버텨내는 구황작물로도 감자는 유명하다. 지금은 감자나 고구마, 옥수수를 쪄서 시어빠진 김치와 함께 먹는 게 특별한 간식처럼 여겨지지만 감자가 주식인 나라도 많고 감자 자체의 종류가 엄청나게 다양해서 꼭 여름에만 생산되는 작물도 아니다.

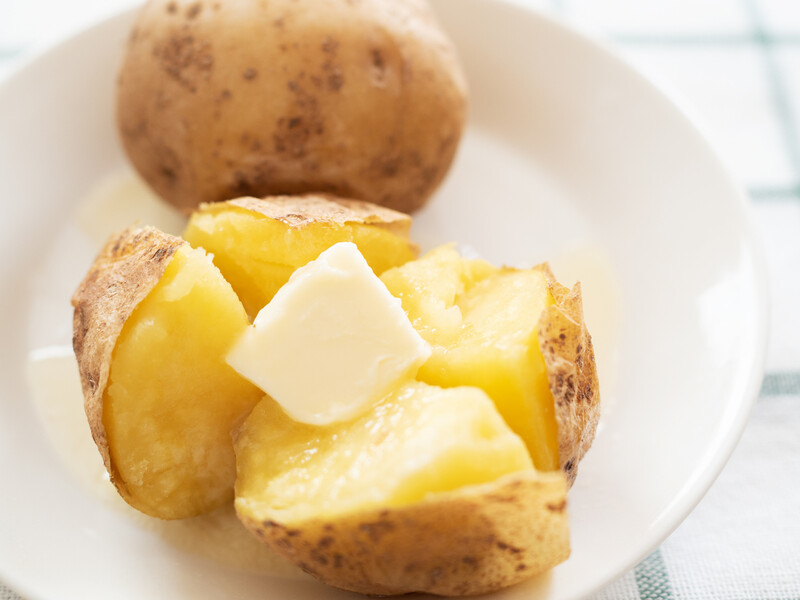

우리가 먹는 한반도의 감자는 크게 두 종류로 구분할 수 있다. 분이 폴폴 나는 분질감자와 찰떡 같은 점질감자다. 분질감자는 감자를 익혀서 쪼갰을 때 여러 쪽으로 갈라지며 부드럽고 분이 폴폴 날린다는 표현을 많이 쓴다. 전분을 많이 함유하고 있어 고소하고 보드라운 흰색의 속살을 지녔다. 패스트푸드 감자튀김 광고에서 가장 많이 보는 감자가 바로 이 분질감자다. 분질감자는 튀김이나 볶음 등 기름을 쓰는 조리법이 잘 맞는다. 분질감자를 구입하면 뜨거운 물로 껍질째 잘 씻어서(세균 감염을 예방하기 위해서다) 칼로 나박나박 썰어준 뒤 기름에 튀기거나 구워 먹는다. 전분질이 너무 많아 조리할 때 들러붙는 게 불편하면 물로 한번 씻어낸 뒤 물기를 닦고 조리한다. 기름과 만나 더 고소해진 분질감자는 버터와도 잘 어울린다. 버터에 다진 마늘을 섞어 뜨거운 감자 위에 얹어 살살 녹기를 기다렸다가 먹으면 꿀맛이다. 뜨거운 감자의 열기 덕분에 마늘이 슬쩍 익어 향이 두배가 된다. 분질감자를 끓는 물에 버터 한 숟가락과 우유 반컵을 넣고 잘 삶아 건져 대충 으깬 뒤 다진 마늘과 마요네즈를 살짝 더해주면 최고의 포테이토 샐러드가 된다. 대서, 남작 혹은 두백이라는 이름의 감자를 발견한다면 구입해서 이렇게 해 먹으면 맛있다. 몇십 년 전까지만 해도 남작 등의 감자가 대부분의 식탁을 차지했다고 한다.

반면 점질감자는 물기가 많고 축축하고 끈끈하다. 익힌 뒤 쪼개면 잘 갈라지지 않고 칼로 자르면 칼이 쩍 하고 들러붙는다. 어르신들이 겨울밤 감자를 쪄서 동치미 한 사발과 함께 들고 요기를 했다고 말씀하실 때는 이 점질감자를 뜻하는 경우가 많다. 베어 물면 수분감이 느껴지는 찰기가 있다. 점질감자로 요리를 한다면 무조건 감잣국이다. 잘 우려낸 멸치 육수에 점질감자와 양파, 마늘만 넣으면 간단히 완성된다. 감잣국의 간은 소금과 간장을 적당히 섞어서 하는 게 더 맛있고 여기에 수제비를 떠 넣으면 최고의 감자수제비가 된다.

흔히 마트에서 많이 보이는 수미감자는 분질감자와 점질감자의 장점을 두루 갖춘 중간질 감자이나 점질에 가깝다. 상에 늘 국물이 오르는 우리 식생활과 잘 맞아 가장 많이 팔리는 품종이기도 하다.

의외로 제주도가 감자로도 유명한데, 제주감자는 대지감자라고 부르고 일명 물감자라고도 한다. 제주감자는 점질감자처럼 물이 많고 단맛이 강해서 고기와 같이 구워 먹거나 생선조림에 더할 나위 없이 잘 어울린다.

지금 감자를 산다면 거의 실패할 확률이 없다. 싹이 난 봄감자는 피해야 할 대상이지만, 여름감자는 보약이란 말도 있을 정도다. 이젠 감자의 품종이 무엇인지 한번쯤 확인하고 구입해보자. 품종에 맞는 조리법을 선택해 요리한다면 밥상에 둘러앉은 표정이 한층 밝아질 것이다.

홍신애 요리연구가