<브리짓 존스의 일기> (2001)

[매거진 Esc] 김은형의 웃기는 영화

<브리짓 존스의 일기> (2001)

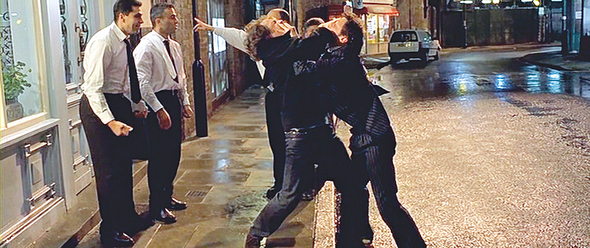

두 남자가 싸움을 한다. 한 남자는 변호사라는 직업을 가진 전형적인 영국 귀족 스타일. 다른 한 남자는 캠브리지 대학을 졸업한 대형 출판사의 편집장. 의상은 대체로 랄프 로렌풍.

둘은 어떻게 싸울까. 러셀과 칼라일을 인용하는 치열한 논쟁? 적의 심장에 우아하게 칼 끝을 겨누는 <삼총사>식 결투? 아니다. 시정잡배의 주먹질도 이보다 없어보일 수는 없다. 시정잡배야 틈틈이 뒷골목에서 체력단련이라도 하지, 책상 물림들의 발길질은 질러봐야 허리 위를 못올라가고 엉겨붙는 꼴은 무슨 체위를 구사하는 게 아닐까 헷갈리며, 급기야 서로의 얼굴을 손으로 잡아뜯는 장면에서는 차라리 머리끄덩이를 잡고 싸워, 라고 소리치고 싶다. 두 사람은 <브리짓 존스의 일기>에서 브리짓을 놓고 삼각관계를 벌이는 마크 다아시(콜린 퍼스)와 다니엘 클리버(휴 그랜트)다.

휴 그랜트, 또는 그가 전속처럼 출연해온 제작사 워킹타이틀로 대표되는 영국식 코미디의 특징은 소심함이다. 전전긍긍하며 눈치 보고, 궁시렁거리면서도 고상한 척하는데 쪼잔함을 숨기지 못하는 캐릭터가 휴 그랜트가 늘 구현해온 ‘영국 신사’다. 게으르고 겁 많은 그의 주변에는 미국식 코미디의 거친 난장판이 없다. 구호로 만들자면 ‘폭력이 아니라 뒷담화를!’ 정도가 될까? 그런데 예외적으로 ‘액숀’ 씬이 등장한 게 바로 <브리짓 존스의 일기>의 이 장면이다.

하지만 따져보면 이 격투장면 역시 영국식 코미디의 자장 안에 놓여있다. 개싸움을 하던 신사들은 밀고 당기기를 하며 식당에까지 들어가는데 테이블에 엎어지면서 벙 찐 얼굴로 앉은 손님들에게 이들은 일일이 정중히 사과하며 주방장의 생일 케이크가 옮겨져 올 때는 잠시 옷을 추스리고 생일 축하 노래에 동참하기도 한다. 그리고 노래가 끝나자 바아로 뒷통수 가격. 좀스럽고 유치하며 문득 비열해지기까지 한다. 이건 멋있는 것도 아니고 잔인한 것도 아니다. 다만 웃길 뿐이다.

이 영화의 명장면으로 소방서 봉을 타고 내려오는 르네 젤위거의 팬티 씹은 거대한 엉덩이나 그가 술병 나발을 불며 ‘올 바이 마이셀프’를 부르는 장면이 자주 꼽히지만 나는 생전 덤벨 한번 안 들어볼 것 같은 휴 그랜트가 드물게도 몸을 사리지 않는 연기를 펼쳐주신 이 장면을 꼽겠다. 게다가 다른 남자 배우들이라면 몸을 사리지 않으면 않을수록 멋있는 액션 장면이 나오는데 이건 거칠어질수록 추해지는 결과를 낳으니 진정한 프로페셔널이 아니면 도전할 수 없는 액션이 아닌가. 특히나 이 장면은 체력, 근력 안되는 데 성질만 터프한 수많은 아저씨들에게 욱하면 스타일만 구긴다는 걸 다큐멘터리처럼 리얼하게 보여줌으로써 하찮은 폭력 발생을 예방하는 공공 질서 확립의 의미도 지니고 있다. 그래서 도출되는 이 영화의 교훈. ‘가오’는 짧고 망신은 길다. 연일 이어지는 송년회 술자리를 달리고 계신 수많은 남성 독자 여러분들. 이 영화가 주는 교훈을 잊지 마시길.

이 영화의 명장면으로 소방서 봉을 타고 내려오는 르네 젤위거의 팬티 씹은 거대한 엉덩이나 그가 술병 나발을 불며 ‘올 바이 마이셀프’를 부르는 장면이 자주 꼽히지만 나는 생전 덤벨 한번 안 들어볼 것 같은 휴 그랜트가 드물게도 몸을 사리지 않는 연기를 펼쳐주신 이 장면을 꼽겠다. 게다가 다른 남자 배우들이라면 몸을 사리지 않으면 않을수록 멋있는 액션 장면이 나오는데 이건 거칠어질수록 추해지는 결과를 낳으니 진정한 프로페셔널이 아니면 도전할 수 없는 액션이 아닌가. 특히나 이 장면은 체력, 근력 안되는 데 성질만 터프한 수많은 아저씨들에게 욱하면 스타일만 구긴다는 걸 다큐멘터리처럼 리얼하게 보여줌으로써 하찮은 폭력 발생을 예방하는 공공 질서 확립의 의미도 지니고 있다. 그래서 도출되는 이 영화의 교훈. ‘가오’는 짧고 망신은 길다. 연일 이어지는 송년회 술자리를 달리고 계신 수많은 남성 독자 여러분들. 이 영화가 주는 교훈을 잊지 마시길.

김은형의 웃기는 영화

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)