세상에 길 아닌 곳이 없지만 가지 못하고, 동서남북 어디에도 문이 없어 가두는 것이 없건만 닫힌듯 답답한 마음을 어쩌지 못하는게 중생의 삶이다.

판화가 이철수 화백(67)이 ‘문 없는 마음문’인 무문관에서 탈옥하는 판화를 선보였다. ‘이철수 무문관 연작판화’란 부제를 단 <문인가 하였더니, 다시 길>(문학동네 펴냄)이다.

<무문관>은 송나라 고승 무문혜개(1183~1260)가 48개의 일화를 엮어 깨침을 주는 화두집이다. <종용록>,<벽암록>과 함께 선종을 대표하는 3대 저서로 꼽힌다.

‘대도무문(大道無門·큰 길에는 문이 없어서)/천차유로(千差有路·천 개의 다른 길이 있으니),/투득차관(透得此關·이 관문을 꿰뚫을 수 있다면)/건곤독보(乾坤獨步·하늘과 땅을 홀로 걸으리)

충북 제천시 백운면 평동리 산골마을에서 수천평의 농사를 직접 지으며 밤에 그림을 그리는 ‘주경야화’로 살아가는 이 화백이 주경야선 속에서 농익은 마음자락을 펼쳐보인게 <문인가~>다.

무문관 공안들은 이분법적 의식의 감옥에서 살아가는 보통의 사람들에게는 도무지 알수없는 소리다. 따라서 그 알수없는 답답함이 은산철벽처럼 가로막는다. 그러니 문이 있을리 없고, 길이 열릴리 없다.

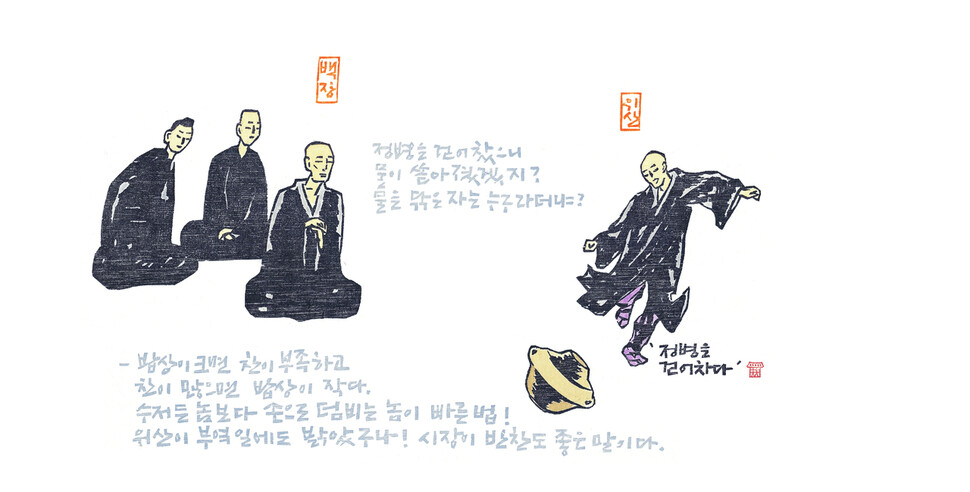

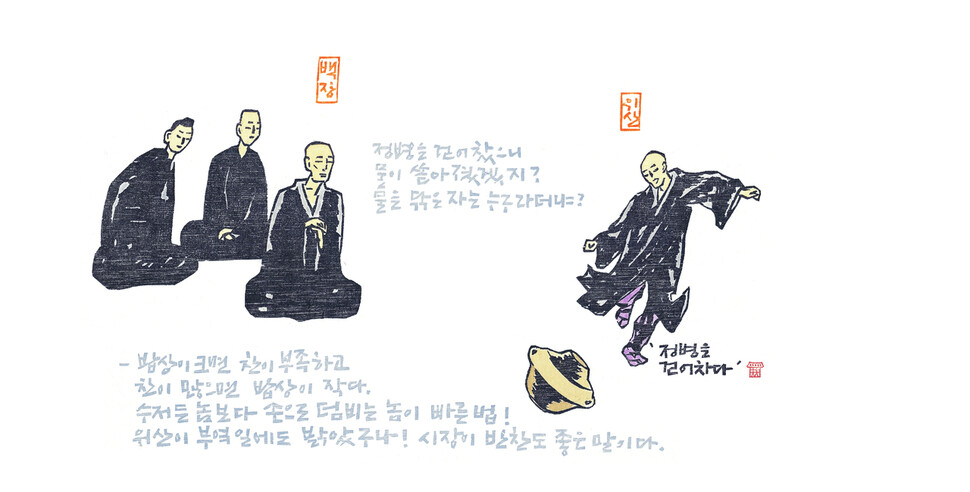

11번째 공안인 조주 선사의 일화가 그렇다. 조주는 80세가 되어서야 세상에 나와 120세까지 천하의 수선납자들을 이끈 최고의 선사였다. 이 일화에 따르면 조주가 한 암자에 갔을 때 암주가 주먹을 내밀자, 조주는 “물이 얕아 배를 댈 곳이 아니군!”하고 무시하며 돌아섰다. 그러다 다른 암자에 가 그 암주가 역시 주먹을 내밀자 조주는 “놓아주기도 하고 뺏기도 하여 죽이기도 하고 살리기도 하는구나!”라며 예를 올렸다. 이 일화를 든 무문혜개는 <무문관>에서 ‘다 같이 주먹을 내밀었거늘 어찌하여 한 사람은 긍정하고 한 사람은 긍정치 않았는가? 허물이 어느 곳에 있었는가? 만약 여기에서 한마디 말하지못하면, 조주의 혓바닥은 뼈가 없어서 붙들어 일으키기도 하고 꺼꾸러뜨리기도 하여 대자재를 얻었음을 보게되리라. 비록 그러나 조주가 도리어 두 암주에게 감파를 당했음을 어찌하랴. 이 두 암주가 우열이 있다하더라도 참학의 안목을 갖추지 못하였고, 우열이 없다고 하더라도 역시 참학의 눈을 갖추지 못하였다”고 했다.

이 화백은 외딴 암자를 속세의 건물주로 바꿔놓았다. 조물주 위에 건물주라니 고산준령 위에 우뚝 선 암주보다 아무래도 건물주가 더 주목을 받는 세상이다. ‘암주라니? 건물주· 집주인이신가? 집세를 올리지 않으면 좋은 주인이지! 거지에게 물으면 밥인심 좋은집이 부잣집’, 건물이 있고, 집이 있다고 주인이 되고 부자가 되고, 호평을 듣는게 아니다. 이 화백이 그림 하나로 건물주와 집주인을 고린자비에서 해탈시켜준다.

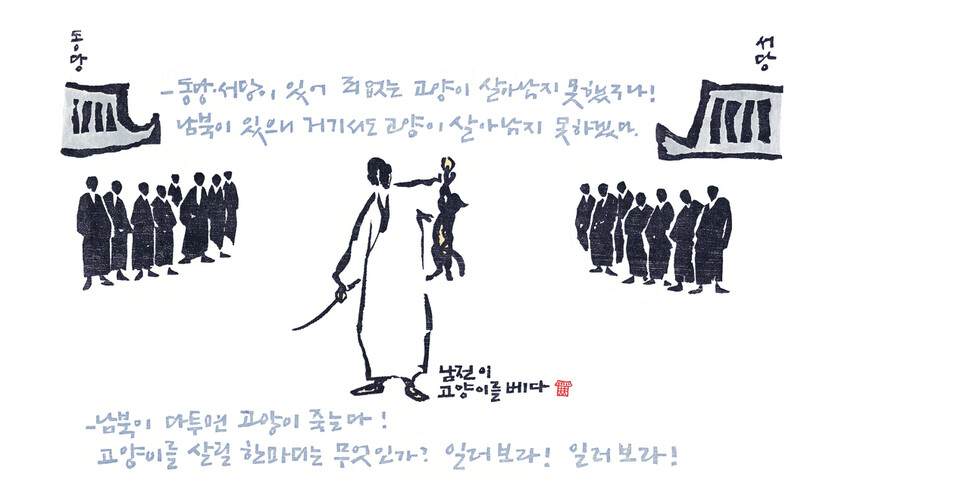

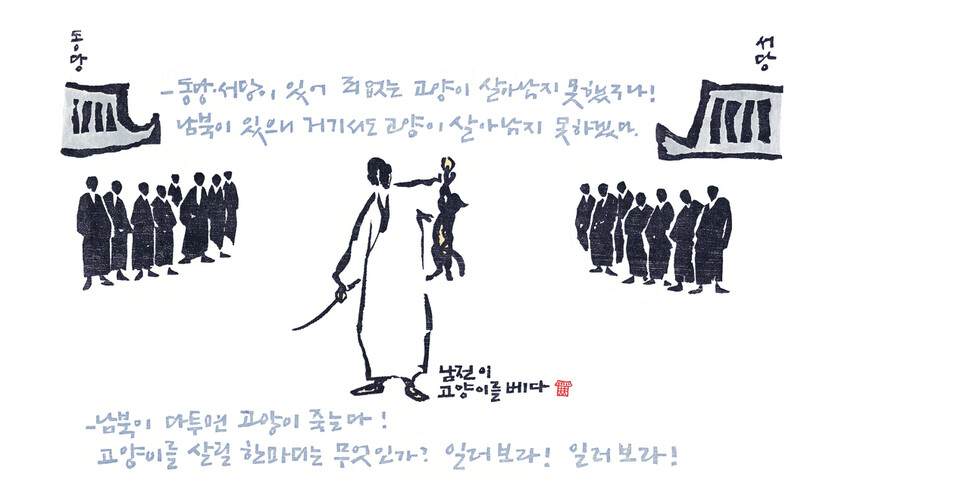

14번째 공안은 ‘남전이 고양이를 죽이다’는 무문관 48칙 중에서도 가장 끔찍한 일화다. 남전선사가 동쪽 선방 선승들과 서쪽 선방 선승들이 고양이 한마리를 놓고 다투자 고양이를 잡아 들고는, “대중이 말한다면 구해줄 것이요, 말하지 못하면 베어버리겠다”고 했다. 그 때 다툴때는 와글와글 말도 많던 동서의 선방 수좌들이 입도 뻥긋하지못했다. 그러자 남전선사가 날카로운 칼로 고양이를 두동강 내버렸다. 저녁에 되어 돌아온 조주에게 이 일을 말하자, 조주가 신발을 벗어 머리에 이고 나가버렸다. 그러자 남전선사가 “자네가 만일 있었더라면 고양이를 살릴 수 있었을 것을”이라고 했다. 이에 무문혜개는 ‘조주가 만일 있었던들, 이 법령을 거꾸로 행했으리. 칼을 빼앗아, 남전은 목숨을 빌었을 것을!’이라고 했다.

이 화백의 그림에서 동당과 서당 수좌들이 기립한 가운데 칼과 고양이를 들고 서있는 남전선사의 서릿발같은 모습은 잔혹한 고양이 학대 장면이 아니다. 이것은 마음길을 여는 퍼포먼스일 따름이다. 마음이 닫혀 오직 대립과 불화만으로 남북이 300만을 죽인 한국동란의 현장이 아닐 수 없다. 만약 대립과 분란의 마음을 돌려 강대국들의 야망을 활용해 이 민족의 활로를 찾았더라면, 고양이도 살고 민족도 살고, 모두가 윈윈했을것임을 말해주려는 것인가. 이 화백은 ‘남북이 있으니 거기서도 고양이 살아남지 못하겠다’고 썼다.

44번째 공안은 ‘파초의 주장자’다. 파초선사가 대중에게 말하기를, “너희가 주장자를 가지고 있으면 내가 너희에게 주장자를 줄것이요, 너희가 주장자가 없으면 나는 너희들의 주장자를 뺏어버리리라”고 했다. 무문혜개는 “주장자를 짚고 다리 끊어진 물을 건너고, 주장자에 의지하여 달 없는 마을로 돌아간다. 만일 주장자라고 부른다면 지옥에 떨어지기가 화살과 같으리라”고 했다. 이 화백은 판화에서 ‘가지고 있으면 주고 없으면 빼앗는다니, 부익부빈익빈이라!’라며 ‘사람이 할짓 아니다!’고 했다. 그러나 못할질 많이 해온게 사람의 역사다. 백성이 스스로 힘을 자각하면 왕도 갈아엎지만, 스스로 주체적 힘을 인식하고 쓰지못하면 백발백중 노예가 되는것이니, 누구를 탓할 것인가. 이 화백은 ‘주장자를 든 큰도독이 있구나! 멀리서 온 도둑이라더라’고 했다.

이 화백은 1981년 서울에서 첫 개인전을 연 이후 전국 곳곳에서 여러 차례 개인전을 열었고, 1989년에는 독일과 스위스의 주요 도시에서 개인전을 가졌다. 2011년 데뷔 30주년을 판화전을 했다. 이번 데뷔 40주년 판화전을 열면서 농부 판화가를 이렇게 말했다.

“마음자리가 풀 한 포기 없는 불모의 땅이 되고 있는 시대에, 뜬구름 잡는 이야기라는 세간의 평판을 극복하고, 곧장 마음으로 들어가는 언어도단의 힘도 거기 생생한 현실에서 찾는 것이 옳습니다. 마음자리가 불모가 되어가는 시대 상황이 역설적으로 선의 노다지를 캐는 조건이 되지 말란 법이 없습니다. 가상현실이 실감을 더해가는 중입니다. 존재의 실상을 이야기하기도 좋은 ‘호시절~’입니다. 시대를 함께 사는 착한 사람들에게 인사하고 싶습니다. 이 어려운 시대를 우리 모두 살아서 건너갈 수 있기를 바라고 또 바랍니다. 부디 아무도 죽지않기를, 누구도 이 생을 도중에 포기하지 말기를…”

17~29일 서울 인사동 인사아트센터 제2전시장에서 열리는 판화전엔 ‘무문관 연작’ 51점을 비롯해 모두 98점의 작품을 선보인다. 12월 7일부터 내년 2월 28일까지는 광주 무각사 로터스 갤러리에서 열릴 예정이다.

조현 종교전문기자

cho@hani.co.kr