남아메리카 북동부가 원산지인 야생 구피. 모기를 퇴치하기 위해 세계 곳곳에 도입돼 토종 어류를 위협하는 문제를 빚기도 했다. 페르 헤럴드 올센, 위키미디어 코먼스 제공

수조에서 관상용 열대어인 구피(거피)를 기르는 이라면 종종 구피가 ‘놀란 눈’을 하는 모습을 보았을 것이다. 홍채가 검게 물들어 눈동자와 함께 눈 전체가 검게 보인다. 흔히 물갈이 등 스트레스를 받았을 때 이런 현상이 나타난다고 알려졌지만, 실은 구피가 취하는 ‘흑색선전(매터도어)’이라는 새로운 포식자 회피 전략이라는 사실이 밝혀졌다.

열대송사리의 일종인 구피는 세계에서 가장 널리 기르는 관상어의 하나로 개량된 민물고기이지만, 원산지는 남아메리카 북동부이다. 트리니다드에서 이 물고기 표본을 처음 런던 자연사박물관에 보낸 사람의 이름을 따 ‘구피’로 불리게 된 이 작은 물고기는 초파리처럼 생물학 연구를 위한 ‘모델 동물’로 쓰인다.

야생종을 관상어로 개량한 구피. 오른쪽이 수컷이다. 위키미디어 코먼스 제공

야생 구피가 사는 트리니다드 토바고의 하천에서 구피를 관찰하던 연구자들은 이런 눈 색깔의 변화에 주목했다. 포식자가 들끓는 곳에서 구피는 육식 물고기에 접근해 과연 배가 고파 사냥에 나설지 조사하는 습성이 있다.

연구에 참여한 사피 다르덴 영국 엑시터대 박사는 “구피는 서로 싸울 때 눈 색깔이 검게 변하는 것으로 알려졌는데, 포식자 조사에 나설 때도 홍채 색깔이 검게 바뀌는 것을 보고 뭔가 아주 흥미로운 게 있다고 생각했다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

홍채가 검게 변해 눈 전체가 두드러져 보이는 구피. 위가 암컷이다. 헤스코트 외 ‘커런트 바이올로지’ (2020) 제공

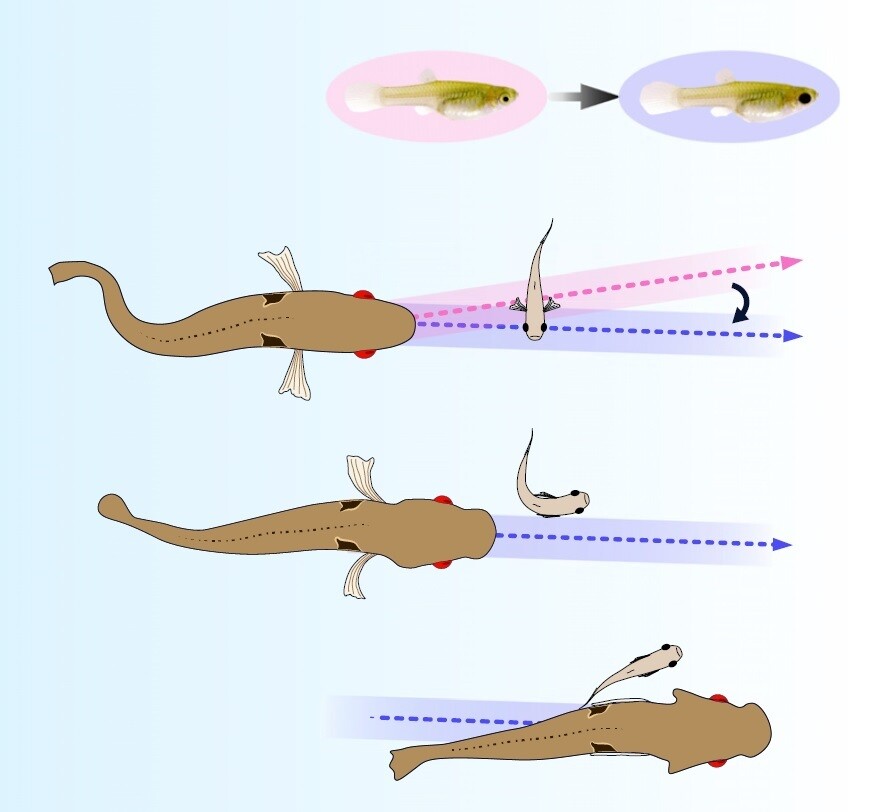

연구자들은 실물과 거의 비슷하게 만든 로봇 구피를 이용해 눈의 색깔 변화가 구피의 주요 포식자인 파이크 시클리드의 공격에 어떤 영향을 끼치는지 실험했다. 포식자 앞에서 구피의 홍채는 수 초 만에 검게 바뀌었고, 이런 변화는 포식자의 눈길을 끌었다.

잠복형 포식자인 시클리드는 구피의 검은 눈을 향해 몸을 날렸다. 눈 색깔을 바꾸지 않은 구피는 몸 중앙을 공격했지만 검은 눈의 구피는 머리가 공격 목표가 됐다.

주 연구자인 로버트 헤스코트 엑시터대 박사(현 브리스톨대)는 “공격 방향을 자기 머리 쪽으로 돌리는 것이 직관적으로 이해되지 않았지만, 이 전략은 놀랍게 효과를 발휘했다”고 말했다.

포식자의 공격을 받은 구피의 도피 행동은 몸을 활처럼 구부린 뒤 갑자기 펴면서 탄력을 이용해 튕겨 나가는 것이다. 이런 반사 동작은 몸의 중심을 기준으로 이뤄진다. 따라서 상대의 공격 방향을 몸의 중심이 아니라 머리 쪽으로 향하게 한 뒤 머리를 재빨리 돌린다면 도피 성공률을 높일 수 있다(

그림 참조).

포식자인 파이크 시클리드는 보통 구피의 몸 중앙(붉은색)을 노리지만, 눈을 검게 물들이면 머리로 표적을 바꾼다(위). 마지막 순간에 구피는 머리를 회전시켜(가운데) 공격을 피한다. 이 모든 과정은 300분의 1초 만에 벌어진다. 헤스코트 외 ‘커런트 바이올로지’ (2020) 제공

헤스코트 박사는 “포식자의 공격과 구피의 회피 동작은 300분의 1초 만에 이뤄져 초고속 카메라를 통해서만 관찰할 수 있다”며 “구피는 마지막까지 공격자에 집중하는 것이 중요하다”고 말했다. 실제로, 눈이 검게 물든 구피가 포식자의 공격을 회피하는 확률은 그렇지 않은 경우보다 38% 컸다.

연구자들은 “구피의 이런 회피전략이 눈에 잘 띄는 색깔로 포식자를 피하는 새로운 전략”이라며 ‘매터도어(흑색전략)’라 불렀다. 매터도어는 붉은 망토를 이용해 접근하는 황소를 마지막 순간까지 현혹한 뒤 칼로 찌르는 투우사를 가리킨다.

이제까지 동물의 눈에 띄는 색깔은 짝을 유혹하거나 포식자를 놀라게 하거나 독성을 과시하는 용도로 알려져 왔다. 헤스코트 박사는 “눈은 동물에서 가장 쉽게 눈에 띄는 기관이어서 많은 종이 포식자의 눈길을 끌지 않도록 감추거나 은폐하기 위한 진화가 이뤄졌다”며 “이번 연구로 왜 일부 동물의 눈이 반대로 눈에 띄는 쪽으로 진화했는지 알 수 있게 됐다.”라고 말했다.

구피의 주요 포식자인 파이크 시클리드. 매복하다 먹이에 덤벼드는 사냥을 한다. 클라우디오 팀, 위키미디어 코먼스 제공

이번 연구에서는 또 덩치가 큰 암컷 구피일수록 더 잘 포식자를 회피하는 것으로 밝혀져, 구피의 암컷이 왜 수컷보다 큰 형질을 띠게 됐는지도 설명할 수 있게 됐다. 헤스코트 박사는 “일반적으로 덩치가 커질수록 몸이 둔해지지만, 암컷 구피는 눈을 검게 물들이는 방법으로 이런 난제를 해결했다”고 말했다.

이 연구는 과학저널 ‘커런트 바이롤로지’ 최근호에 실렸다.

인용 저널:

Current Biology, DOI: 10.1016/j.cub.2020.05.017

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)