가짜 둥지를 만드는 트리니다드토바고 해변의 장수거북. 포식자가 진짜 둥지에서 알을 훔치는 것을 막기 위한 행동으로 보인다. 잭 롤린슨 제공.

코로나 바이러스로 인적이 끊긴 타이와 미국 플로리다 해변에서는 기록적인 수의 새끼 장수거북이 태어나, 교란받지 않은 번식지가 얼마나 중요한지 증명했다. 그러나 사람이 아니라도 거북의 번식지에는 포식자가 들끓는다. 모래 구덩이에 낳은 알을 보호하기 위한 장수거북의 알려지지 않은 ‘교란 전략’이 발견됐다.

몸무게가 700㎏까지 나가는 지구 최대 거북인 장수거북은 수심 1200m까지 잠수할 수 있으며 알을 낳기 위해 1만㎞까지 이동하기도 한다. 밤중에 해변 모래밭에 도착한 거북은 산란 장소를 고른 뒤 앞·뒤 지느러미발을 교대로 움직여 몸이 들어갈 커다란 구덩이를 판다. 이어 몸 구덩이 속에서 뒷지느러미 발로 알 구덩이를 파 50∼130개의 알을 낳은 뒤 모래로 묻은 뒤 바다로 돌아간다.

장수거북의 거대한 몸집. 해파리를 주식으로 하며 등딱지가 무른 아주 오랜 계통의 파충류이다. 스티브 가비, 위키미디어 코먼스 제공.

이런 일련의 산란과정의 마지막 부분인 알을 낳은 뒤 바다로 돌아가기 전까지는 거의 관심을 끌지 못했다. 맬컴 케네디 영국 글래스고대 교수 등 이 대학 연구자들은 서인도 제도의 트리니다드토바고 해변에서 장수거북과 매부리바다거북의 산란 행동을 7년간 연구하면서 이 과정에 주목했다.

놀랍게도 거북이 산란을 마치고 모래를 흩뿌리고 바다로 돌아가기까지는 산란의 모든 단계에서 가장 길고 많은 에너지를 사용하는 과정이었다. 장수거북은 단지 둥지를 모래로 덮고 그 위에 모래를 흩뿌려 위장하는 정도에 그치지 않았다.

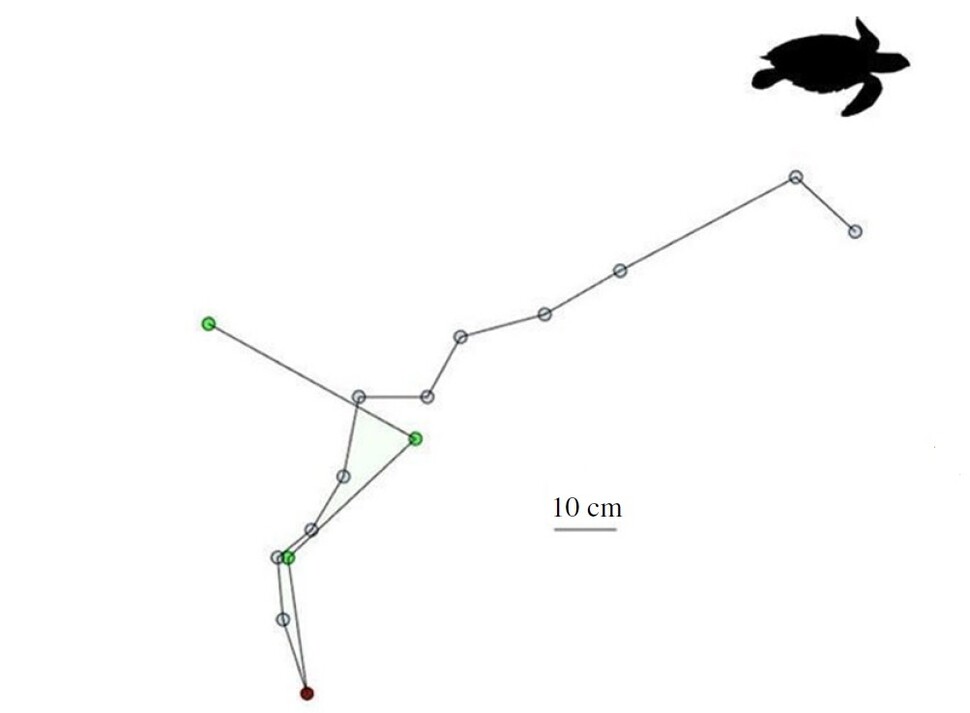

거북은 약 30분 동안 둥지를 떠나 먼 거리를 이동했는데, 중간에 곳곳에 멈춰 모래를 흩뿌리는 행동을 했다. 케네디 교수는 “거북은 포식자가 낳은 알을 발견하지 못하도록 둥지에서 떨어진 곳에 일련의 가짜 둥지를 만드는 것으로 보인다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

바다에서 올라온 매부리바다거북이 알을 낳고(붉은 원) 여기저기 가짜 둥지(흰 원)를 만들며 해변을 돌아다니다 바다로 돌아간 궤적. 케네디 외 (2020) ‘왕립학회 공개 과학’ 제공.

거북 알을 노리는 포식자로는 몽구스, 개, 멧돼지, 기생파리 등 다양하며 이로 인해 낳은 알의 절반 이상이 희생되기도 한다. 어미 거북이 둥지 밖에 가짜 둥지를 만드는 방식은 아무런 규칙도 없이 무작위로 이뤄져 포식자가 알이 어디 숨겨져 있는지 예측할 수 없도록 했다. 포식자가 한두 곳 구덩이를 파보다가 알을 찾지 못하고 포기하도록 유도하기 위해서이다.

케네디 교수는 “암컷이 안전한 바다로 곧바로 돌아가지 않고 해변에서 포식자와 탈진, 건조 위험을 무릅쓰는 이유는 알의 안전을 위해서”라며 “이런 행동이 진화적으로 1억년 이상 떨어진 장수거북과 매부리바다거북에서 공통으로 나타난다는 것은 새끼를 위해 엄청나게 중요한 일임을 보여준다”고 말했다.

이제까지 장수거북이 둥지 위에 모래를 흩뿌리는 이유에 대해서는 둥지를 위장하기 위한 것이란 주장과 둥지 속 알이 부화하는데 적절한 온도와 습도를 조성하기 위한 것이란 설명이 유력했다. 그러나 연구자들은 거북이 여기저기 모래를 흩트려 교란 면적이 오히려 커지기 때문에 위장설은 설득력이 없으며, 둥지에서 떨어진 곳에서 모래를 흩뿌리기 때문에 알의 부화조건과는 무관하다는 반론을 제기했다.

알에서 깬 장수거북 새끼가 둥지를 나왔다. 어미가 자신의 위험을 무릅쓰고 포식자를 교란한 덕분이다. 잭 롤린슨 제공.

바다거북은 육지에 올라 힘겹게 구덩이를 파고 알을 낳은 뒤 돌보지 않고 바다로 가 버리는 것으로 알려졌다. 그러나 이번 연구는 수많은 포식자가 알을 노려도 거대한 장수거북이 공룡시대부터 아직 생존을 이어간 한 가지 책략을 보여준다. 연구자들은 “포식자를 속이고 관심을 돌리는 행동은 모든 바다거북 종에서 나타날 수 있다”고 논문에 적었다. 이 연구는 과학저널 ‘왕립학회 공개 과학’ 최근호에 실렸다.

인용 저널:

Royal Society Open Science, DOI: 10.1098/rsos.200327

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)