서울 시내 한 주유소에 표시된 유가 정보의 모습. 연합뉴스

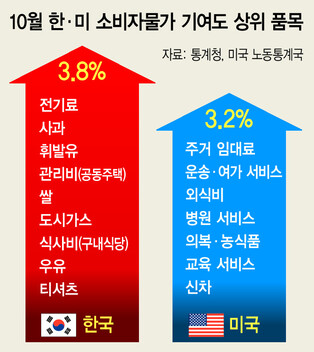

지난 10월 한국과 미국의 물가를 끌어올린 품목은 크게 달랐던 것으로 나타났다. 한국은 전기료, 사과, 공동주택관리비 등이 물가 오름폭을 키웠다면 미국은 주택임대료, 운송서비스 등이 주된 요인이었다. 한국은 에너지 관련 품목, 미국은 서비스 분야에서 주로 물가가 뛰며 6년 2개월 만에 양국 상승률이 역전됐다. 미국과 달리 국제 에너지 가격 상승을 소비자 가격에 곧바로 반영하지 못했던 한국은 관련 여파가 길게 이어지면서 양국간 물가 상승률 격차를 벌리는 모양새다.

21일 우리나라 10월 소비자물가 상승률(3.8%·전년동기대비)의 기여도를 품목별 물가지수 가중치를 고려해 한겨레가 따로 계산해본 결과, 물가상승에 가장 크게 기여한 상위 5개 품목은 전기료(0.248%포인트), 사과(0.164%포인트), 휘발유(0.157%포인트), 보험서비스(0.128%포인트), 공동주택관리비(0.117%포인트) 등이다. 그 뒤로 쌀(0.088%포인트), 도시가스료(0.084%포인트), 시내 버스비(0.077%포인트), 구내식당 식사비(0.073%포인트), 택시요금(0.067%포인트), 우유(0.057%포인트), 티셔츠(0.055%포인트) 등이 물가를 끌어올리는데 영향을 줬다. 주로 에너지 사용료, 식료품, 생필품 등이 물가를 뛰게 한 것이다.

반면 미국의 10월 소비자물가 상승률(3.2%)에 높은 기여를 한 품목들은 주로 서비스였다. 미국 노동통계국 자료에서 이 기여도는 주택임대료(3.824%포인트), 여가비용(0.169%포인트), 운송서비스(0.528%포인트), 의료서비스(0.108%포인트) 등이 상위를 차지했다.

차이가 나는 배경엔 에너지 가격 영향이 존재한다. 미국은 한국보다 에너지 자립도가 높고, 국제 에너지 가격변동이 소비자가격에 반영되는 속도도 빠르다. 이 때문에 코로나19로 치솟은 국제 에너지 및 식량가격 상승분이 반영돼 초반엔 물가가 크게 뛰었으나 이것이 해소되자 이번엔 빠르게 안정세를 찾아가는 모습이다. 지난해 9.1%(6월)까지 치솟았던 미국 소비자물가 상승률이 3.2%까지 내려온 것엔 주로 공급 문제 해소가 있는 셈이다.

우리나라는 사정이 다르다. 에너지 의존도가 높아 여전히 국제유가 등의 움직임에 물가가 크게 출렁이고 있다. 국제 에너지 가격 상승세를 제때 반영하지 못한 여파도 이어지는 상황이다. 소비자 부담을 고려해 정부는 전기·가스요금 인상폭 제한, 유류세 인하 등을 추진했고 기업들도 원자재 비용 증가를 소비자가격에 전가하는 행동을 최대한 뒤로 미뤘다. 이런 조처들이 지난해 물가상승기 초반에 한국에서 충격을 완충해 물가 상승률 고점(7월 6.3%)이 미국보다 낮은 모습이 보이도록 이끌었다.

그러나 시간이 지날수록 누적된 에너지 비용 상승분이 소비자가격에 조금씩 반영되면서 이번엔 물가 하락 속도를 늦추고 있는 양상이다. 에너지 요금은 물론 일반상품 가격의 하락 속도가 미국보다 느린 이유다. 원자재값 인상분이 소비자가격에 점차 시차를 두고 반영되고 있는 것으로, 요컨대 한국은 상대적으로 덜 오른 만큼 느리게 떨어지고 있다.

반면 서비스부문 물가는 양상이 서로 반대다. 미국은 초과 저축액 등 소비 여력이 한국보다 더 많은데다 구인난 등으로 임금 상승률도 커 한국보다 서비스 관련 물가가 잘 떨어지지 않고 있다. 즉 물건을 사려는 수요 쪽 물가상승 압력이 우리나라는 옅어지고 있지만, 미국은 여전히 강한 편이다.

양국의 물가 상승률 차이를 설명하는 요인이 극명하게 갈리는 만큼 물가가 ‘억제 목표치’(2%)까지 떨어질 시점을 예측하기란 어렵다. 글로벌 투자은행(IB)들은 한국은 2025년 상반기에 소비자물가 상승률이 2.0%, 미국은 2026년 근원 개인소비지출(PCE) 상승률이 목표치(2.0%)에 도달할 것으로 내다본다. 한국의 에너지 등 공급측면 물가상승 압력보다는 미국의 수요 쪽 압력이 더 크다고 보는 전망이다. 그러나 한국의 물가 관리는 미국보다 까다로울 가능성이 있다. 공급 부족이나 에너지발 비용 전가 등으로 나타나는 물가 상승세일수록 수요 위축을 조준하는 통화정책으로는 관리하기 쉽지 않아서다.

전슬기 기자

sgjun@hani.co.kr