대만군 의장대가 22일 타이베이의 대통령궁 앞에 줄지어 있다. 타이베이/로이터 연합뉴스

“군 의무복무 기간 연장과 관련한 초안을 조속히 내놓겠다.”

지난달 24일 러시아가 우크라이나를 침공한 지 한달이 못 돼 추궈정 대만 국방부 부장(장관)이 23일 대만 입법원(국회) 외교·국방위원회에서 군 복무 기간을 연장하겠다는 뜻을 밝혔다. 추 국방부장이 “올해 안에 결론을 내겠다”고 밝힌데다, 국민 여론도 이를 지지하고 있어 조만간 연장이 현실화될 가능성이 높다.

한국과 더불어 동아시아의 대표적 징병제 국가였던 대만은 2018년 말 ‘1년’이던 군 의무복무 기간을 ‘4개월’로 크게 줄였다. 복무 기간이 4개월에 불과하다는 것은 실제 복무보다 군사훈련을 받는다는 의미가 강해, 대만의 징병제가 사실상 폐지된 게 아니냐는 지적이 이어졌다. 대만 정부는 군 의무복무 기간을 줄인 것일 뿐이라고 설명해 왔지만, 현재 대만군은 모병제를 통해 모집된 직업군인들로 운용된다.

시행된 지 불과 4년밖에 안 된 병역제도를 다시 손보겠다는 말이 나오기 시작한 것은 러시아가 지난달 말 우크라이나를 침공하면서였다. 실현 가능성이 작다고 예측됐던 우크라이나 전쟁이 현실화되며, 중국의 대만 침공도 불가능한 시나리오가 아니라는 우려가 커졌다. 게다가 미국 등 북대서양조약기구(나토)는 ‘자칫하면 3차 세계대전으로 확전될 가능성이 크다’며 우크라이나에 대해 제한적인 군사 지원에 머물고 있다.

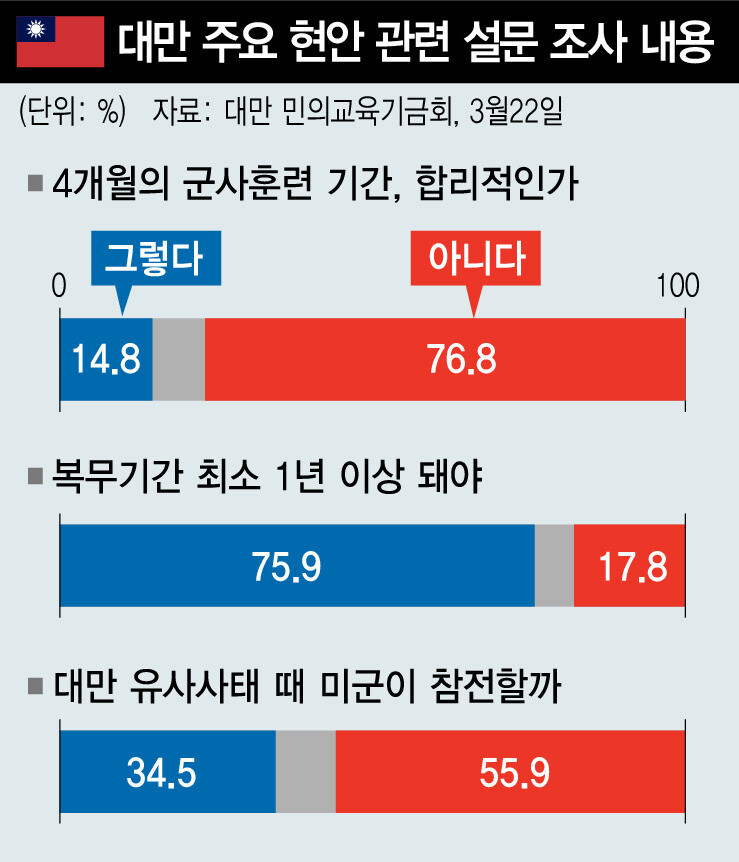

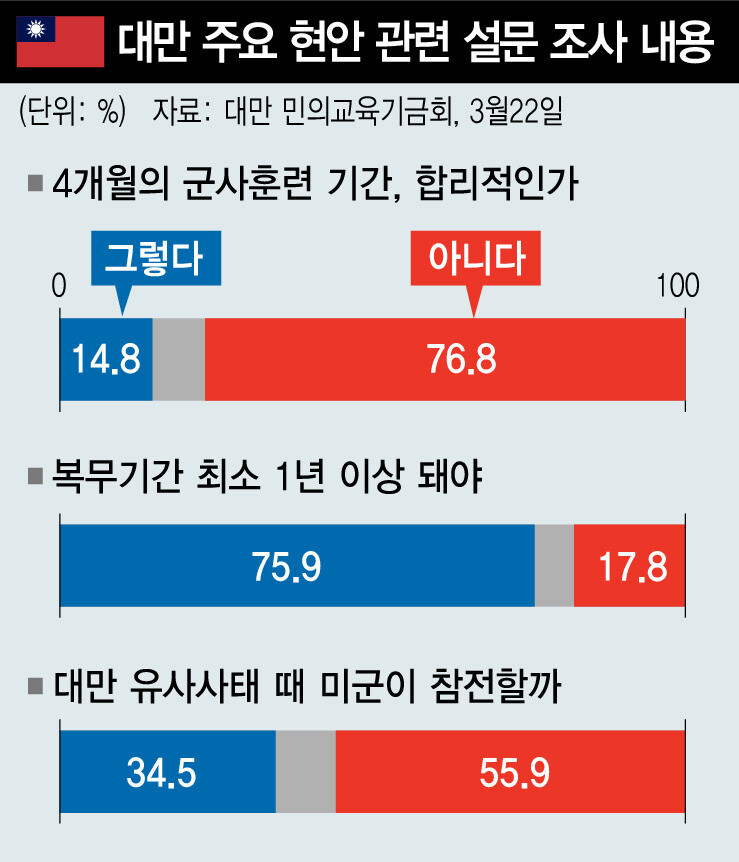

실제, 이런 모습을 목격한 대만인들은 중국이 침공해도 미국이 직접 돕지 않을 수 있다고 우려하기 시작했다. 대만 싱크탱크인 민의교육기금회(여론교육재단)가 22일 발표한 여론조사 결과를 보면, ‘대만 유사사태가 발생할 때 미군이 참전할까’란 질문에 34.5%(참전하지 않는다 55.9%)만이 그럴 것이라고 답했다. 지난해 10월 같은 물음에 대해 65.0%가 ‘참전할 것이라고 답한 것’에 견주면 무려 30.5%포인트나 긍정 답변이 줄어든 것이다. 미국은 1979년 중국과 국교를 정상화하며, 상호 방위 의무를 명기한 미-화(중화민국) 상호방위조약을 폐기하고, 무기 지원 등을 할 수 있다는 내용을 담은 대만관계법을 제정했다. 이후 미국은 대만이 침공받을 때 개입할 것이냐는 질문에 긍정도 부정도 하지 않는 ‘모호성의 원칙’을 유지했다.

대만을 둘러싼 안보 우려가 커지면서, 차이잉원 총통은 지난 14일 국방부에 현행 ‘4개월의 군사훈련’ 기간을 연장하는 방안을 검토하라고 지시했다. 이에 따라 추 국방부장이 이날 “군 복무 연장 계획을 검토하고 있다”는 뜻을 밝힌 것이다. 추 부장은 “군 복무 연장 계획이 확정되더라도 1년 동안 공고를 거친 뒤 실시될 것”이라고 했다.

한국전쟁이 진행 중이던 1951년부터 징병제를 시행한 대만은 오랫동안 육군 2년, 해·공군 3년의 병역 제도를 유지했다. 2008년 군 복무 기간을 1년으로 줄인 뒤, 2012년 출산율 감소와 중국과의 긴장 완화 등을 이유로 복무 기간을 4개월로 줄이며 사실상 모병제로 전환하기로 결정했다. 애초 2015년부터 실시할 예정이었지만, 모병제 도입에 따른 병사 확보 문제로 제도 시행이 3년 정도 늦춰졌다. 2018년 12월26일 징병제로 입대한 412명이 전부 제대하면서 사실상 징병제가 막을 내렸다.

대만 국민도 군 복무 기간 연장에 동의한다. 민의교육기금회의 22일 여론조사 결과를 보면, 4개월의 군사훈련만 받는 것이 합리적이냐는 질문에 14.8%가 합리적이라고 답했고, 76.8%가 불합리하다고 답했다. 또 복무 기간이 최소 1년 이상이 합리적이냐는 질문에 75.9%가 동의했다.

대만이 군 복무 기간 연장을 추진하고 있지만 그보다 더 우선적으로 추진하는 것은 예비군 제도를 강화하는 것이다. 징병제를 사실상 부활하는 데 상당한 정치적 논란이 예상되기 때문이다. 장둔한 대만 총통부 대변인은 지난 14일 브리핑에서 “군 복무 연장은 아직 총통부에서 검증되지 않았다”며 “현재 가장 시급한 것은 예비군 제도를 강화하는 것”이라고 말했다.

베이징/최현준 특파원

haojune@hani.co.kr