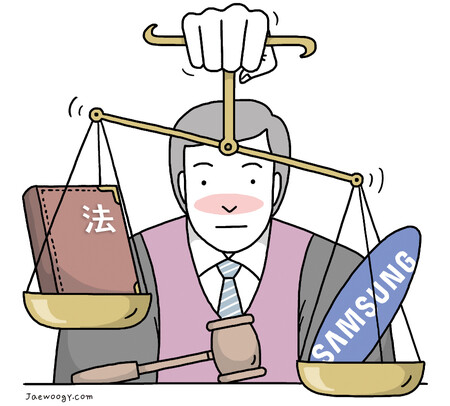

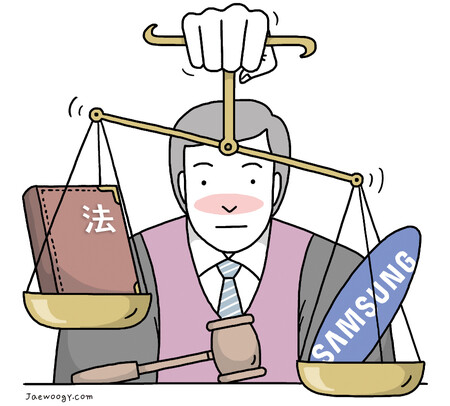

“헌법 제1조, 대한민국은 삼성공화국이다.”

삼성이 법 위에 군림하는 현상을 빗댄 말이다. 이재용 삼성전자 부회장의 뇌물공여 사건 재판을 계기로 논란이 다시 불거지고 있다.

재벌의 영향력이 크다 보니 일찍부터 ‘재벌공화국’이라는 용어가 회자됐다. 하지만 한 대기업의 이름을 따서 ‘공화국’으로 불리는 사례는 삼성이 유일하다. 거대 기업이 강력한 자금력과 정보력을 무기로 정치·행정·사법·언론·학계 등 사회 전 분야에 걸쳐 막강한 영향력을 행사하며 뇌물 제공, 정경유착, 법치주의 훼손, 노조 파괴 등 각종 사회적 폐해를 낳는 것은 민주주의에 대한 위협이라는 우려다.

‘삼성공화국’이라는 말의 기원은 분명치 않다. 다만 2005년 이건희 회장의 고대 명예 철학박사 학위 파동과 삼성 엑스파일 사건은 이 말이 대중적으로 확산하는 계기가 됐다. 안기부 도청테이프에는 이학수 삼성 부회장과 홍석현 중앙일보 사장이 1997년 대선 때 여당 후보에게 검은돈 제공을 모의한 내용 등이 적나라하게 담겼다.

2005년 9월 <시사저널>의 여론조사 결과는 흥미롭다. 한국이 ‘삼성공화국’이 되었다는 주장에 ‘매우 혹은 대체로 동의한다’는 응답이 48.8%에 달했다. ‘별로 혹은 전혀 동의하지 않는다’는 응답은 45.1%였다.

이후에도 삼성과 관련한 대형 불법비리 사건이 터질 때마다 논란이 재연됐다. 2008년 비자금 의혹 사건, 2017년 뇌물공여 사건이 대표적이다. 삼성은 위기 때마다 총수 퇴진, 그룹 사령탑 해체, 투명경영 등의 쇄신안을 내걸어 총수의 처벌을 피했다. 그런 점에서 ‘삼성공화국’과 ‘삼성 봐주기’는 ‘동전의 양면’과 같다.

삼성은 뇌물공여, 바이오로직스 분식회계 증거인멸, 노조와해공작 사건에서 모두 유죄를 받았다. 지난해 대법원에서 이재용 부회장의 뇌물액이 87억원으로 늘어나면서, 파기 환송심에서 실형이 유력시됐다. 드디어 ‘삼성공화국’이 ‘정상기업’으로 돌아오는 듯했다.

하지만 재판부가 준법감시제도 도입을 이유로 감형 의사를 밝히며 상황은 돌변했다. 촛불 정신은 공정과 정의, 적폐 청산이다. ‘삼성공화국’은 아직 사라지지 않았다.

곽정수 논설위원

jskwak@hani.co.kr