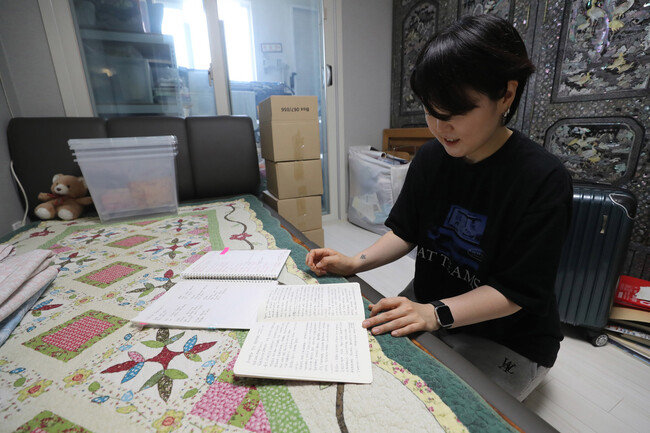

어머니 해숙씨가 남긴 일기장을 읽고 있는 딸 민지씨. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

코로나19 위기가 2년을 넘겼지만 코로나19로 세상을 떠난 이들은 매일 발표되는 사망자 숫자로만 남았습니다. 끝없는 위기 속에서 산 사람은 살아야 했기에 ‘애도의 자리’는 제대로 마련되지 않았습니다. 기억하고 이별을 아파하고 울음을 토해내는 ‘애도의 시간’은 제대로 허용되지 않았습니다. 차마 떠나보내지 못한 슬픔은 집단적인 상처가 되었습니다.

<한겨레>는 창간 34돌을 맞아 코로나19로 세상을 떠난 2만4441명(19일 0시 기준)을 기억하고, 촛불을 드는 애도의 자리와 시간을 마련합니다. 이 애도 기획을 통해 늦었지만 코로나 희생을 드러내고 온라인 추모소 ‘애도’(www.hani.co.kr/interactive/mourning)를 열어 ‘사회적 장례’를 시작하려 합니다. 작별인사도 못하고 사랑하는 이를 떠나 보낸 수많은 가족, 친구의 슬픔을 나누고 그들을 애달프게 지켜본 의료진, 돌봄노동자 등의 이야기를 담겠습니다. 이 슬픔을 함께 대면하고 기록해, 코로나로 빼앗긴 삶을 숫자로만 남기지 않으려고 합니다.

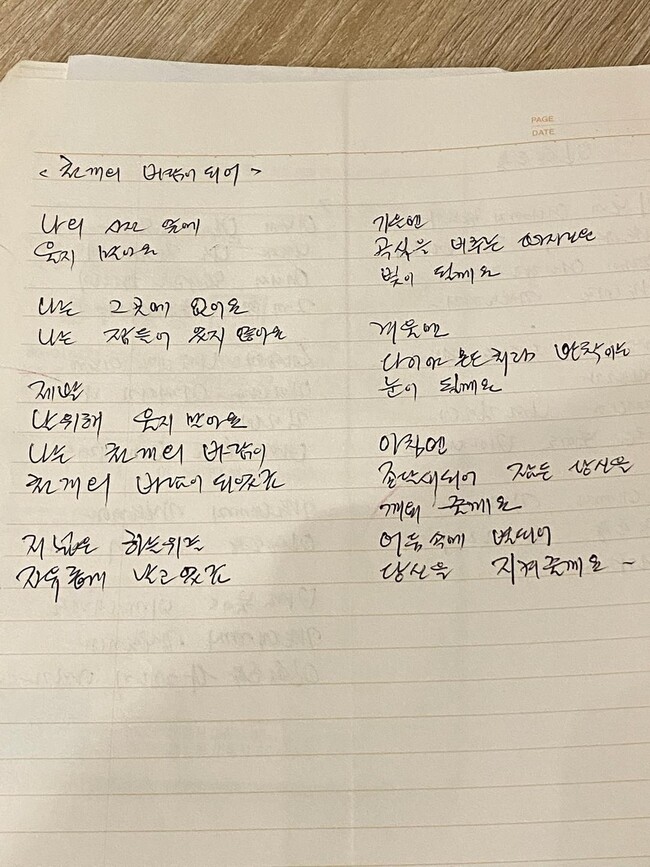

‘나의 사진 앞에서 울지 마요 (…) 나는 그곳에 없어요/ 나는 잠들어 있지 않아요/ 제발 날 위해 울지 말아요/ 나는 천개의 바람, 천개의 바람이 되었죠’ (가수 임형주 ‘천개의 바람이 되어’ 노랫말 중)

4월29일 코로나19로 인한 폐렴으로 세상을 떠난 해숙(71)씨가 자신의 일기장에 마지막으로 적은 노래 가사다. “왜 하필 엄마가 이 가사를 마지막으로 적었는지.” 세상을 떠난 어머니가 남긴 일기장들을 찬찬히 읽어 내려가는 일은 딸 민지(33)씨의 취미가 됐다.

지난달 25일 <한겨레>와 만난 민지씨는 어머니가 돌아가신 뒤부터 새벽 4∼5시만 되면 눈이 떠진다고 했다. 지난해 12월21일 민지씨의 어머니와 아버지가 코로나19에 연달아 확진되고, 위중증 상태로 격리 해제된 어머니가 중환자실에 입원한 뒤부터 민지씨의 일상은 멈췄다. 고혈압과 고지혈증이 있었던 어머니는 확진 판정 이후 상태가 악화해 급성 호흡부전으로 기관 삽관을 받았다. 사망 직전까지 어머니는 체외막산소공급(ECMO·에크모) 장치를 단 채 생사의 기로에서 고통을 호소했다. 새벽마다 ‘어머니가 위독하니 급히 와야 할 것 같다’는 병원 연락을 받고서 민지씨는 매번 정신없이 중환자실로 달려가곤 했다. 민지씨는 “3월 말에 임종 면회를 하고 나서는 일상생활이 아예 불가능했다. 어머니가 중환자실에 입원하기 시작하면서 일은 거의 못 했고, 새벽마다 병원 연락을 받고 가야 했는데 어머니 돌아가시고 나서도 계속 새벽 4∼5시에 일어나게 된다”고 말했다. 생계를 모두 접고 어머니 병간호를 도맡았던 민지씨는 에크모, 산소치료, 수많은 약물치료와 중환자실 입원비를 감당할 수 없어 이리저리 돈을 빌리러 다니기도 했다. 어머니가 사망한 뒤 민지씨가 내야 했던 4개월 동안의 병원비는 모두 5030만원이다. 코로나19 감염 기간의 치료비만 부담하는 정부 지침으로 지금까지 150만원 정도만 지원을 받았다고 한다. 민지씨는 “실비 보험으로 일부 충당했지만, 병원비는 선지급해야 해 당장 급한 대로 돈을 빌릴 수밖에 없었다. 현재 3천만원 정도 빚이 있다”고 말했다.

1993∼94년도 무렵 해숙씨의 생전 젊었을 적 모습. 민지씨 제공

민지씨 어머니처럼 코로나19 격리 해제 뒤 증세 악화로 중환자실에 입원해 수천만원의 병원비를 부담해야 하는 코로나19 사망자 유가족과 위중증 피해자 가족들은 정부의 제대로 된 지원을 촉구한다. 지난달 18일 코로나19위중증피해환자보호자모임은 서울 용산 대통령 집무실 앞에서 기자회견을 열어 △코로나19 완치까지 국가가 차별 없이 치료하고 전액 지원 △격리 해제를 이유로, 치료 중 환자에게 전원명령 중단 △격리 기간으로 차별하지 말고, 장례금과 위로금을 모두 지원 △코로나19 피해 가족의 트라우마 치료 대책 마련 등을 요구했다.

지난 4월 정부가 사회적 거리두기를 해제한 뒤 민지씨는 코로나19로 가족을 떠나보낸 이들이 느끼는 고립감도 심해졌다고 했다. 그는 “거리두기가 해제되면서 모든 이슈가 다 흩어진 느낌이 되게 많이 들었다. 그 전에는 일상에서의 긴장감도 있고, 어떻게 하면 더 안정적으로 코로나 치료를 받을 수 있는지 이런 이야기들이 나오는 느낌이었는데 거리두기가 해제되고 나서는 그냥 없었던 일이 된 거 같다. 딴 데 이야기할 곳이 없어 코로나 사망자 유가족들이 있는 단체 메신저 방에서 매일 이야기를 주고받는다”고 했다.

4월29일 코로나19로 인한 폐렴으로 세상을 떠난 해숙씨가 남긴 일기장 마지막 페이지. 민지씨 제공

박지영 기자

jyp@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)