윤석열 정부가 이르면 이달 중 국민연금 개혁을 위한 재정계산(2023년) 작업에 본격 착수하는 가운데, 국민연금 개혁방안에 대한 일반 국민의 인식을 가늠할 수 있는 최신 설문조사 결과가 나와 눈길을 끈다. 국민연금 개혁은 국민의 인식과 여론의 향배가 성패의 중요한 요소 가운데 하나다.

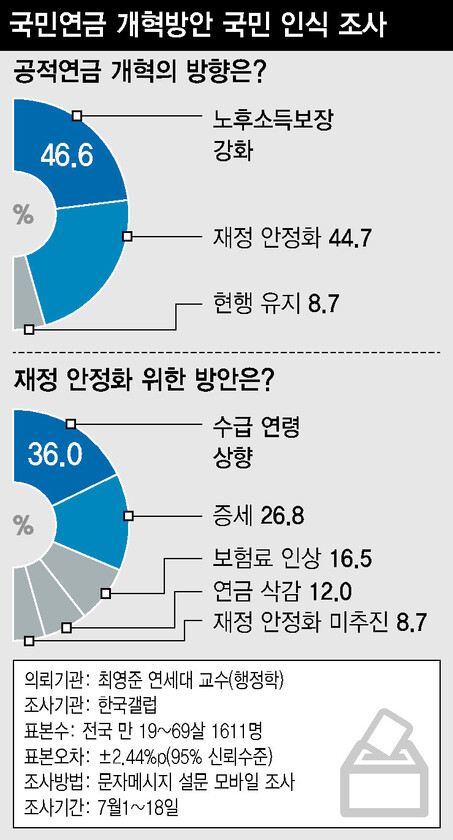

<한겨레>는 23일 최영준 연세대 교수(행정학)가 한국갤럽에 의뢰해 벌인 ‘국민연금 개혁방안 국민 인식 조사’ 원자료를 단독 입수해 분석했다. 이 조사는 지난 7월 1일부터 18일 사이에 전국 만 19살~만69살 남녀 1611명(한국갤럽 사회연구패널)을 대상으로 문자메시지로 설문을 보내고 답을 받는 ‘모바일 조사’ 방식으로 이뤄졌다.

분석 결과, 연금 개혁 방향의 쟁점 가운데 하나인 “공적 연금 개혁이 어떤 방향으로 되어야 하는가”란 물음에 “노후소득보장을 강화해야 한다”는 응답(46.6%)과 “재정을 안정화해야 한다”는 응답(44.7%)이 팽팽한 것으로 나타났다. 노후소득보장 강화와 재정 안정화 의견은 오차범위(±2.44%p) 안에서 단 1.9% 정도의 차이를 보였다. “현재처럼 유지하는 것이 바람직하다”는 응답은 8.7%에 그쳤다.

이는 일반 국민 사이에서도 연금 개혁 방향에 대한 의견이 전문가들과 마찬가지로 첨예하게 엇갈리고 있음을 보여주며 동시에 열에 아홉명 이상은 그럼에도 연금 개혁은 반드시 이뤄져야 한다고 생각하고 있는 것으로 풀이된다.

1988년 출발한 국민연금 제도는 이른바 ‘저부담-고급여 구조’로 인해 일찍이 재정 불안에 부닥쳐 1998년과 2007년 두 차례 소득대체율(생애 평균소득 대비 국민연금의 비율)을 낮추어 2028년까지 40%에 이르는 이른바 ‘재정 안정화 개혁’이 이뤄졌다. 하지만 이는 연금 급여 수준이 지나치게 낮아져 노후소득보장이란 연금 본래의 취지를 잃고 있다는 비판을 낳았다.

이에 소득대체율을 높여 노후소득보장을 강화할 것인가, 아니면 2007년 이후 매년 0.5포인트씩 떨어지는 소득대체율 인하를 계속하고 보험료를 대폭 인상해 재정안정을 꾀할 것인가를 두고서 의견 대립이 지속해 왔다. 설문 조사는 연금 개혁의 난제인 이런 갈등을 고스란히 반영하고 있다. 설문조사는 결국 연금 개혁의 핵심은 재정 안정화와 노후소득보장이란 ‘두 마리 토끼’를 모두 잡는 적정 지점, 즉 ‘묘안’을 찾을 것인가가 핵심 관건임을 시사하고 있다.

다만, 연령에 따라 선호도가 다소 달랐는데, 20대와 60대는 재정 안정화 강화를 상대적으로 더 선호했다. 20대의 48.7%는 재정 안정화 강화를 선호했고, 36.8%는 노후소득보장 강화를 선호한다고 답했다. 60대의 경우에는 재정 안정화 강화(46.5%) 의견이 노후소득보장(42.5%)보다 소폭 앞섰다. 반면 30~50대는 노후소득보장 강화가 더 중요하다고 답해 20대와 대조적인 모습을 보였다.

재정 안정화를 위한 구체적인 방안에 대한 물음에서는 “연금 수급 연령을 높인다”가 전체 응답자의 36.6%에 이르러 가장 많았다. 이어 “증세를 하여 국민연금 재정을 안정화한다”는 응답이 26.8%였으며, “보험료 인상”과 “연금지급액 삭감”은 각각 16.5%와 12%에 그쳤다. “재정 안정화를 추진하지 않는다”는 응답은 8.7%였다.

이는 일반 국민은 여전히 보험료 인상과 연금지급액 삭감 모두에 부정적 시각이 강하다는 것을 보여준다. 이 때문에 선택 답변 중 두 안을 우회할 수 있는 방안으로 연금수급연령 상향이나 증세 방안에 더 많이 답한 것으로 풀이된다. 보험료와 소득대체율 중심의 연금 개혁 방안에 대해 좀 더 열린 상상력이 필요하다는 걸 시사하는 대목이다. 한국은 현재 연금수급개시연령이 62살(2033년 65살)이나, 경제협력개발가구(OECD) 소속 국가는 65살에서 67살로 상향하는 추세를 보인다.

하지만 연금수급연령 상향은 한국의 상황에서는 당장 채택하기 쉽지 않은 안이다. 연금이 성숙한 서구 복지국가에서는 연금재정의 불안을 낮추기 위해 연금수급연령을 높여왔지만, 주된 일자리에서 퇴직이 50대 초에 이를 정도로 빠른 우리나라의 노동시장 상황에서는 ‘긴 소득 공백’으로 이어질 우려가 크기 때문이다. 최영준 교수는 “실업급여나 개인연금 등 다른 소득원으로 노동시장 퇴직 시점과 연금 수급 사이의 소득 공백을 메꿔줄 수 있어야 고려될 수 있는 방안”이라고 말했다.

윤석열 대통령이 19일 용산 대통령실에서 조규홍 보건복지부 1차관, 이기일 2차관으로부터 업무보고를 받고 있다. 대통령실 제공

“재정 안정화를 위해 연금 보험료를 인상해야 한다면, 구체적으로 어떤 방안을 선호하는가”란 물음에서, 노동자의 경우에는 고용주와 피고용인, 정부가 각기 3분 1씩 분담하자는 응답이 47%에 이르러 가장 선호했다. 이어 △현재와 같이 노사 반반 부담 37.5% △퇴직금이나 퇴직연금을 보험료로 전환 12.5% △개인이 전액 부담 3.1% 순이었다. 반면 같은 물음에서 고용주나 자영업자의 경우에는 △개인이 부담하되, 소득이 낮을 경우만 정부와 개인이 2분의 1씩 분담 53.6% △ 정부와 개인이 2분의 1씩 분담 38.7% △지금처럼 개인이 전액 부담 7.7% 순으로 나타났다.

연금개혁의 또 하나의 핵심 쟁점은 국민연금과 공무원연금 등 직역연금과의 통합이다. “바람직한 통합 방식이 무엇이냐”는 물음에, 두 연금을 절충해야 한다는 응답이 56.2%로 가장 많았다. 이어 △국민연금 방식으로의 통합(보험료율 9%, 30년 가입 소득대체율 30%)이 25.7% △공무원연금 방식으로의 통합(보험료율 18%, 30년 가입 소득대체율 51%)이 18% 순이었다. 윤석열 정부는 국회 연금개혁특별위원회에서 이를 논의한다는 계획을 내놓고 있다. 하지만 “공적연금 개혁은 누가 주도하는 게 바람직한가”란 물음에 응답자들의 절반 이상은 대통령 및 정부가 이를 주도하는 것이 바람직하다고 답했다. 국회라는 답은 43.7%였다.

기초연금은 소득 하위 70%의 만 65살 이상 노인에게 다달이 30만원씩 지급하는 현금 지원 제도다. 윤석열 정부는 공약과 국정과제에서 기초연금 액수를 월 40만원으로 인상하겠다고 밝혔다. 하지만 기초연금 인상이 국민연금의 가입 의욕을 떨어뜨려 국민연금 발전을 저해할 수 있다는 지적이 제기됐다. 이처럼 기초연금 인상 및 지급 대상 범위는 국민연금 제도와 밀접하게 연계돼 있어 연금 개혁의 또 다른 쟁점으로 떠올라 있다.

이와 관련 “기초연금 지급 대상은 어떠해야 하는가”란 물음에, 51.1%의 응답자가 “소득 하위 70%에게 지급하는 현행 유지” 안에 손을 들었다. “소득 하위 30%에게 선택적으로 집중해 주자”는 안은 29.7%, “100% 모두에게 보편적으로 주자”는 응답은 19.2%에 그쳤다. 기초연금 액수와 관련한 물음에도 “현행처럼 월 30만원이 적절하다”는 응답이 가장 많은 41.9%였으며, 월 50만원은 25.8%, 윤 정부가 공약한 월 40만원은 19.4%에 그쳤다. 이어 60만원 8%, 20만원 4.9%였다.

연금 소득을 높이기 위한 대안 중 하나로 “퇴직금을 없애고 퇴직연금을 강제적인 공적연금으로 전환하자”는 이른바 퇴직연금 공적 연금화 방안은 그동안 몇몇 전문가들 사이에서 제기돼온 연금 구조개혁안 중 하나다. 그런데 66.8%의 응답자가 “퇴직금 폐지 및 퇴직연금 강제화”를 “반대한다”고 답했다. 찬성은 33.2%에 그쳤다. “퇴직연금의 일부나 전부를 국민연금으로 통합하자”는 안에 대해서도 58.3%가 역시 반대 의견을 표했다. 찬성은 41.7%였다. 퇴직금을 60살 이전에 아예 중간정산이나 중도인출 못 하게 하자는 답에서도 52%가 반대했고, 찬성은 48%였다.

이번 조사를 이끈 최영준 교수는 “언론을 보면 재정 안정화 담론이 다수 의견처럼 보이지만 실제 국민은 노후소득보장도 중요시한다는 걸 보여주는 조사 결과”라면서 “다만, 재정 안정화를 위한 방법으로 보험료 인상이 아닌 수급연령을 늦추자는 견해가 많은 게 특이한 점”이라고 총평했다. 국민연금연구원의 유희원 연구위원은 “이번 조사 결과로 보건대, 국민은 보험료 인상 등 직접적인 자기 부담을 꺼리는 의식이 여전히 강한 것으로 나타나 향후 연금개혁의 성패는 정부와 국회가 국민의 이런 의식을 어떻게 불식케할 것인가가 중요한 과제로 보인다”고 말했다.

국민연금을 비롯한 한국의 공적연금제도는 현재 기금 소진에 따른 재정 불안이란 지속가능성 위기, 낮은 노후소득보장과 넓은 사각지대에 따른 보장성의 위기에 더해 많은 국민의 불신을 받는 신뢰의 위기까지 겹쳐진 이른바 ‘3중의 위기’에 놓여 있다.

이창곤 선임기자 겸 논설위원

goni@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)