불법 경영 승계 의혹을 받는 이재용 삼성전자 부회장이 지난 6월8일 오전 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 연합뉴스

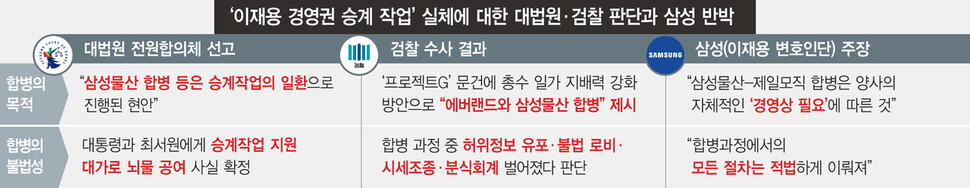

검찰이 지난 1일 이재용 삼성전자 부회장 등 삼성 관계자 11명을 재판에 넘기면서, 앞서 ‘승계작업’의 실체를 인정한 ‘국정농단’ 사건 대법원 전원합의체 판결의 의미도 다시 주목받고 있다. 대법원이 삼성물산-제일모직 합병을 삼성 경영권 승계의 일환이라는 ‘큰 틀’에서 봤다면, 이번 검찰 수사는 이 부회장이 합병 성사를 위해 어떤 불법을 저질렀는지 구체적인 ‘디테일’을 채운 의미가 있다.

지난해 8월29일 국정농단 사건 상고심에서 대법원 전원합의체는 삼성이 부인하던 ‘승계작업’을 “이재용이 최소한의 개인자금을 사용해 삼성그룹 핵심 계열사들인 삼성전자와 삼성생명에 대해 행사할 수 있는 최대한의 의결권을 확보하는 것을 목표로 하는 지배구조 개편”이라고 정의했다. 또 2015년 진행된 삼성물산-제일모직 합병이 각 회사의 경영상 판단이 아닌 “승계작업의 일환으로 진행된 현안”이라고 판단했다. ‘승계작업’ 자체가 박영수 특검의 “가공의 틀이자 프레임”이라고 주장한 삼성의 주장을 일축한 것이다.

검찰은 이번 수사를 통해 대법원의 판단을 구체적인 물증으로 확인했다고 밝혔다. 삼성물산-제일모직(삼성에버랜드) 합병이 승계작업의 일환이었음을 보여주는 삼성 미래전략실의 ‘프로젝트 지(G·거버넌스의 준말)’ 문건이 대표적이다. 합병 전 이 부회장은 전환사채(CB)를 헐값으로 넘겨받는 식으로 에버랜드의 대주주에 올라선 뒤 ‘에버랜드→삼성생명→삼성전자’로 이어지는 지배구조의 한 축은 확보했으나, ‘삼성물산→삼성전자’로 이어지는 또 다른 핵심축은 확보하지 못한 상태였다. 그런데 2012년 12월에 작성된 ‘프로젝트 지’ 문건에는 에버랜드를 상장시킨 뒤 삼성물산과 합병하는 방안이, 삼성전자의 2대 주주인 삼성물산에 대한 “(대주주의) 취약한 지배력을 제고”하기 위해 필요하다고 명시돼 있다. 합병이 두 축을 통합해 그룹 지배력을 강화하기 위한 의도라는 점이 드러나는 것이다.

‘합병은 삼성물산·제일모직 양사가 알아서 판단하고 추진했고, 이 부회장은 관여하지 않았다’는 삼성의 주장도 이미 대법원에서 배척됐다. 대법원은 판결문에서 “미래전략실을 중심으로 삼성그룹 차원에서 조직적으로 (합병 등) 승계작업을 진행”했다고 밝혔다. 이 부회장이 최서원(개명 전 최순실)씨의 딸 정유라씨의 승마를 지원한 것도 “직무와 관련한 이익(승계작업)을 얻기 위해 적극적으로 뇌물을 제공한 것”이라고 판시했다. 이 부회장이 합병 등 ‘승계작업’과 이를 위한 뇌물 공여를 주도한 당사자라고 명확히 한 것이다. 이에 따라 지난 6월 재상고심을 맡은 대법원 2부(주심 안철상 대법관)는 이 부회장에게 뇌물을 받은 최서원씨에게 징역 18년, 벌금 200억원, 추징금 63억원을 확정했다.

검찰은 이번 수사로 대법원의 판단처럼 이 부회장이 직접 그룹 전체를 움직인 구체적인 물증이 확보됐다는 입장이다. 검찰은 합병 결의와 이어진 허위사실 유포, 불법 로비, 시세조종 등이 이 부회장과 미전실의 지시로 이뤄졌다며, 이를 입증할 다수의 미전실 보고문건과 녹취파일 등을 확보했다고 밝혔다.

하지만 삼성 쪽은 여전히 ‘승계작업’의 존재를 부인할 뿐 아니라, 합병의 목적이나 주체에 대해 대법원·검찰과 다른 주장을 내놓고 있다. 이 부회장 변호인단은 1일 낸 입장문에서 ‘합병에 문제가 없었다’고 판단한 2017년 10월 합병 무효 판결문을 근거로 “삼성물산 합병은 ‘정부규제 준수’ ‘불안정한 경영권 안정’ ‘사업상의 시너지 효과 달성’ 등 경영상 필요에 의해 이뤄진 합법적인 경영활동”이라고 주장했다. 또 “합병 과정에서의 모든 절차는 적법하게 이뤄졌다고 판단받았다”고도 했다. 3년 전 민사소송 판결을 들어 대법원 전원합의체의 판결 취지를 부정하는 주장을 펼치고 있는 셈이다.

임재우 기자

abbado@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[뉴스AS] ‘이재용 불법승계’ 앞선 판결 보니… ‘이사회 개입’이 열쇠 [뉴스AS] ‘이재용 불법승계’ 앞선 판결 보니… ‘이사회 개입’이 열쇠](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1122/53_17006071384658_20231121503606.jpg)