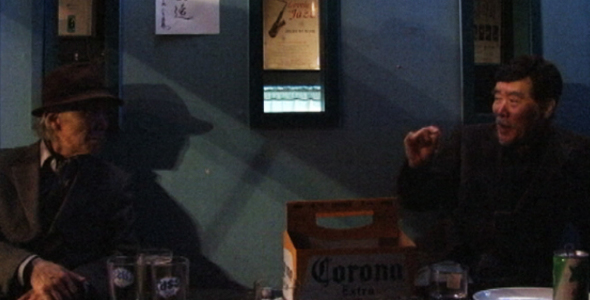

‘대한민국재즈1세대’가 지난 18일 서울 마포구 서교동 문글로우 술집에서 공연을 하고 있다. 영상캡쳐/ 조소영피디

[영상에세이 이 사람] ④

여섯 할아버지 낡은 술집서 늙지 않는 연주

아~주 옛날 노래도 첫 머리만 꺼내면 ‘술술’

여섯 할아버지 낡은 술집서 늙지 않는 연주

아~주 옛날 노래도 첫 머리만 꺼내면 ‘술술’

“빽 든 여자요.”

손님이 많지 않은 낡은 술집에 웃음이 ‘쿡~’ 터졌다. 1960년 프랑스 영화인 ‘가방을 든 여인이요!’라고 소리쳤다면 그렇게 웃지 않았을 것이다. 악단은 신청곡을 받고 한참을 생각했다. ‘옛날 곡이라 기억이 안 나겠구나’ 할 때쯤 여섯 명의 단원 중 한 사람이 낮게 말했다. “시 마이너.” 가냘픈 건반 선율이 먼저 나섰고, 묵직한 색소폰이 한올 한올 기억의 가닥을 잡아나갔다. 어둡고 휑한 홀이 먼지를 턴 음악으로 서서히 채워진다. "참 신기해. 아~주 옛날 노래도 첫 머리만 꺼내면 꼬리까지 술술 기어나오지." "제목도 기억 안 나는데 말야…." 선생도 없었다, 악보도 음반도 없었다 서울 마포구 서교동 지하 술집 ‘문글로우’. 첫 무대가 끝난 뒤 뒷방으로 들어온 단원들이 고단한 몸을 벽에 기댄다. 보자기에 싼 인절미를 꺼낸 건 최선배(68.트럼펫)다. 머리가 희끗희끗한 단원들이 탁자에 놓인 떡을 포크로 집어들고 천천히 먹는다. 좁은 대기실에 온기가 돈다. 손님 한 분이 ‘좋은 연주 감사히 들었습니다’ 하며 술을 다섯 병이나 샀다. ‘이왕이면 아사히로…’ 백발의 드러머가 농담을 친다. 그러나 술잔은 쉽게 비울 수 없다. 연주를 마치면 자정이 넘는다. 경기도 용인시까지 다시 차를 몰고 내려가야 하는 김수열(70.색소폰)씨도 참고, 세월이 갉아먹은 이를 어쩌지 못해 임플란트 시술을 하고 온 이동기(72.클라리넷)씨도 사이다로 대신했다. 평생 이를 ‘악물고’ 악기를 불었다. 그러고 일흔 둘. ‘이제는 좀 쉬고 싶어’, 몸이 뒤늦게 말을 거는 건지도 모른다. 학교 운동장에는 축구를 하는 아이들과 호루라기 소리는 지금도 그대로인데, 한 귀퉁이에서 ‘쿵짝쿵짝, 삐악삐악’ 요란한 소리를 내던 밴드부는 이제 없다. 아침마다 전교 애국 조례를 했던 그의 소년시절, 학교마다 밴드부가 있었다. 부산 하야리아부대에서 색소폰를 불었다던 고등학생 김수열도, 학교 밴드부서 드럼을 친 임헌수도 선생님은 없었다. “부산엔 일본 라디오 주파수가 잡혔거던. 거기서 재즈가 들렸어.” “우리는 악보도, 음반도, 선생님도 없었지.” 충청도 산골 교장 선생님의 아들이던 신관웅(64.피아노)씨는 풍금으로 간신히 클래식을 공부할 수 있었으나, 미8군 쇼밴드 오디션을 보러 갔을 때에야 재즈를 처음 들었다. “드보르작의 신세계교향곡을 듣는 기분이었어.” 무대가 끝난 뒤 비로소 그들만의 연주는 시작됐다

학교를 졸업하고 서울로 올라오니 ‘악단들의 호시절’이었다. 캬바레에서 호스티스가 쌀 한 가마니를 받았다면, 음악단에겐 쌀 두 가마니를 줬다. 춤곡은 인기가 높았지만 재즈를 ‘연주’할 무대는 그때도 없었다. 돈은 받지 않을테니 무대에만 서게 해달라고 부탁했다. 사장은 좋아했다. 정말 마음껏 연주를 했는데, 며칠 지나지 않아 주인이 심드렁하게 물었다. ‘연습만 하고, 연주는 언제 합니까.’ 재즈를 들은 주인은 그저 연습이라고만 여겼다. 고고장에서도 유행하는 춤에 곡을 맞추다가 통금 시간을 앞두고 손님들이 뿔뿔이 집으로 떠날 때쯤에야 정말로 그들의 연주는 시작됐다.

"연극배우가 조명 맛을 못 잊는 것처럼, 손님들의 박수 소리가 제일 좋으세요?"

"박수받으면 좋지. 그런데 우리는, 우리가 즐기는 거지요."

백발의 드러머 임헌수씨는 요즘 젊은 사람들은 재즈를 배우기 수월해졌다고 했다. 음악은 어릴 때부터 해야 기술도 좋아지고, 실력도 느는데, 유학을 갔다 온 이들은 좋은 기회를 얻어 참 잘한단다. 그는 처음 재즈를 했을 때도 그랬고, 지금도 그렇다며 말을 이었다. “나는 김수열 선생의 색소폰을 들을 때나 이동기 선생의 클라리넷을 들을 때는 아직도 가슴이 울려요.” 독주 부분에도 함께 박자를 받아주는 게 드럼이다. 서로의 음악을 들을 수 있는 순간을 공감하며 감사했던 것이다.

하나 둘 이 세상을 떠나고 그들만이 남았다

재즈 1세대로 불리는 여덟 명 중 트럼본을 불던 홍덕표씨와 드럼을 치던 최세진씨는 이제 이 세상 사람이 아니다. 2년 전 병원에 찾아온 신관웅씨를 보고 최세진씨는 “너를 보니까 눈물이 난다. 문글로우에서 같이 연주를 할 때가 제일 행복했다”고 말했다. 이가 다 빠져 더이상 악기를 불 수 없는 강대관씨도 악단을 떠나서 경북 봉화로 짐을 싸 내려갔다. “소원이 있다면 쓰러질 때까지 무대에서 연주를 하고 싶은 것입니다. 그게 악사들의 꿈이지요.”

저물녘, 가게 문을 연 사장은 "월 화 수는 거~의 비고, 목 금 토는 거~의 찬다" 고 했다. "어찌 손님이 만날 차누." 3월의 목요일 밤은 가게가 한산했다. 밤 아홉 시가 되자 네 평 남짓한 무대로 천천히 여섯 명의 할아버지들이 걸어나왔다. 신관웅씨는 피아노 앞에 곧게 선 채로 마이크를 잡고 먼저 말문을 열었다.

“대한민국 재즈 1세대입니다.”

그들의 시대는 흘러갔다. 그러나 그들은 여전히 무대에 서있다.

영상·글 조소영 피디 azuri@hani.co.kr

학교를 졸업하고 서울로 올라오니 ‘악단들의 호시절’이었다. 캬바레에서 호스티스가 쌀 한 가마니를 받았다면, 음악단에겐 쌀 두 가마니를 줬다. 춤곡은 인기가 높았지만 재즈를 ‘연주’할 무대는 그때도 없었다. 돈은 받지 않을테니 무대에만 서게 해달라고 부탁했다. 사장은 좋아했다. 정말 마음껏 연주를 했는데, 며칠 지나지 않아 주인이 심드렁하게 물었다. ‘연습만 하고, 연주는 언제 합니까.’ 재즈를 들은 주인은 그저 연습이라고만 여겼다. 고고장에서도 유행하는 춤에 곡을 맞추다가 통금 시간을 앞두고 손님들이 뿔뿔이 집으로 떠날 때쯤에야 정말로 그들의 연주는 시작됐다.

"연극배우가 조명 맛을 못 잊는 것처럼, 손님들의 박수 소리가 제일 좋으세요?"

"박수받으면 좋지. 그런데 우리는, 우리가 즐기는 거지요."

백발의 드러머 임헌수씨는 요즘 젊은 사람들은 재즈를 배우기 수월해졌다고 했다. 음악은 어릴 때부터 해야 기술도 좋아지고, 실력도 느는데, 유학을 갔다 온 이들은 좋은 기회를 얻어 참 잘한단다. 그는 처음 재즈를 했을 때도 그랬고, 지금도 그렇다며 말을 이었다. “나는 김수열 선생의 색소폰을 들을 때나 이동기 선생의 클라리넷을 들을 때는 아직도 가슴이 울려요.” 독주 부분에도 함께 박자를 받아주는 게 드럼이다. 서로의 음악을 들을 수 있는 순간을 공감하며 감사했던 것이다.

하나 둘 이 세상을 떠나고 그들만이 남았다

재즈 1세대로 불리는 여덟 명 중 트럼본을 불던 홍덕표씨와 드럼을 치던 최세진씨는 이제 이 세상 사람이 아니다. 2년 전 병원에 찾아온 신관웅씨를 보고 최세진씨는 “너를 보니까 눈물이 난다. 문글로우에서 같이 연주를 할 때가 제일 행복했다”고 말했다. 이가 다 빠져 더이상 악기를 불 수 없는 강대관씨도 악단을 떠나서 경북 봉화로 짐을 싸 내려갔다. “소원이 있다면 쓰러질 때까지 무대에서 연주를 하고 싶은 것입니다. 그게 악사들의 꿈이지요.”

저물녘, 가게 문을 연 사장은 "월 화 수는 거~의 비고, 목 금 토는 거~의 찬다" 고 했다. "어찌 손님이 만날 차누." 3월의 목요일 밤은 가게가 한산했다. 밤 아홉 시가 되자 네 평 남짓한 무대로 천천히 여섯 명의 할아버지들이 걸어나왔다. 신관웅씨는 피아노 앞에 곧게 선 채로 마이크를 잡고 먼저 말문을 열었다.

“대한민국 재즈 1세대입니다.”

그들의 시대는 흘러갔다. 그러나 그들은 여전히 무대에 서있다.

영상·글 조소영 피디 azuri@hani.co.kr

손님이 많지 않은 낡은 술집에 웃음이 ‘쿡~’ 터졌다. 1960년 프랑스 영화인 ‘가방을 든 여인이요!’라고 소리쳤다면 그렇게 웃지 않았을 것이다. 악단은 신청곡을 받고 한참을 생각했다. ‘옛날 곡이라 기억이 안 나겠구나’ 할 때쯤 여섯 명의 단원 중 한 사람이 낮게 말했다. “시 마이너.” 가냘픈 건반 선율이 먼저 나섰고, 묵직한 색소폰이 한올 한올 기억의 가닥을 잡아나갔다. 어둡고 휑한 홀이 먼지를 턴 음악으로 서서히 채워진다. "참 신기해. 아~주 옛날 노래도 첫 머리만 꺼내면 꼬리까지 술술 기어나오지." "제목도 기억 안 나는데 말야…." 선생도 없었다, 악보도 음반도 없었다 서울 마포구 서교동 지하 술집 ‘문글로우’. 첫 무대가 끝난 뒤 뒷방으로 들어온 단원들이 고단한 몸을 벽에 기댄다. 보자기에 싼 인절미를 꺼낸 건 최선배(68.트럼펫)다. 머리가 희끗희끗한 단원들이 탁자에 놓인 떡을 포크로 집어들고 천천히 먹는다. 좁은 대기실에 온기가 돈다. 손님 한 분이 ‘좋은 연주 감사히 들었습니다’ 하며 술을 다섯 병이나 샀다. ‘이왕이면 아사히로…’ 백발의 드러머가 농담을 친다. 그러나 술잔은 쉽게 비울 수 없다. 연주를 마치면 자정이 넘는다. 경기도 용인시까지 다시 차를 몰고 내려가야 하는 김수열(70.색소폰)씨도 참고, 세월이 갉아먹은 이를 어쩌지 못해 임플란트 시술을 하고 온 이동기(72.클라리넷)씨도 사이다로 대신했다. 평생 이를 ‘악물고’ 악기를 불었다. 그러고 일흔 둘. ‘이제는 좀 쉬고 싶어’, 몸이 뒤늦게 말을 거는 건지도 모른다. 학교 운동장에는 축구를 하는 아이들과 호루라기 소리는 지금도 그대로인데, 한 귀퉁이에서 ‘쿵짝쿵짝, 삐악삐악’ 요란한 소리를 내던 밴드부는 이제 없다. 아침마다 전교 애국 조례를 했던 그의 소년시절, 학교마다 밴드부가 있었다. 부산 하야리아부대에서 색소폰를 불었다던 고등학생 김수열도, 학교 밴드부서 드럼을 친 임헌수도 선생님은 없었다. “부산엔 일본 라디오 주파수가 잡혔거던. 거기서 재즈가 들렸어.” “우리는 악보도, 음반도, 선생님도 없었지.” 충청도 산골 교장 선생님의 아들이던 신관웅(64.피아노)씨는 풍금으로 간신히 클래식을 공부할 수 있었으나, 미8군 쇼밴드 오디션을 보러 갔을 때에야 재즈를 처음 들었다. “드보르작의 신세계교향곡을 듣는 기분이었어.” 무대가 끝난 뒤 비로소 그들만의 연주는 시작됐다

“오래된 곡도 머리만 몇소절 나오면 꼬리까지 술술 다 기어나와.” 무대 뒷방에서 <대한민국재즈1세대> 이동기(클라리넷)씨와 김수열(색소폰)씨는 옛 노래 신청곡이 기억나는 게 신기하다고 했다. 영상캡쳐 /조소영피디

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)