16일 오전 열린 조 바이든 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석의 화상 회담 모습. 신화통신 갈무리

16일 오전(미국시각 15일 오후) 열린 미-중 정상회담의 결과는 우려했던 그대로였다. 조 바이든 미국 대통령도, 시진핑 중국 국가주석도 대만 등 핵심 현안에 대한 자신들의 입장에서 ‘한치’도 물러서지 않았다. 두 정상은 그동안 상대를 겨냥해 해왔던 말을 재차 고스란히 주고받으며, 공동 발표문조차 없이 3시간 남짓(194분)한 회담을 마무리했다.

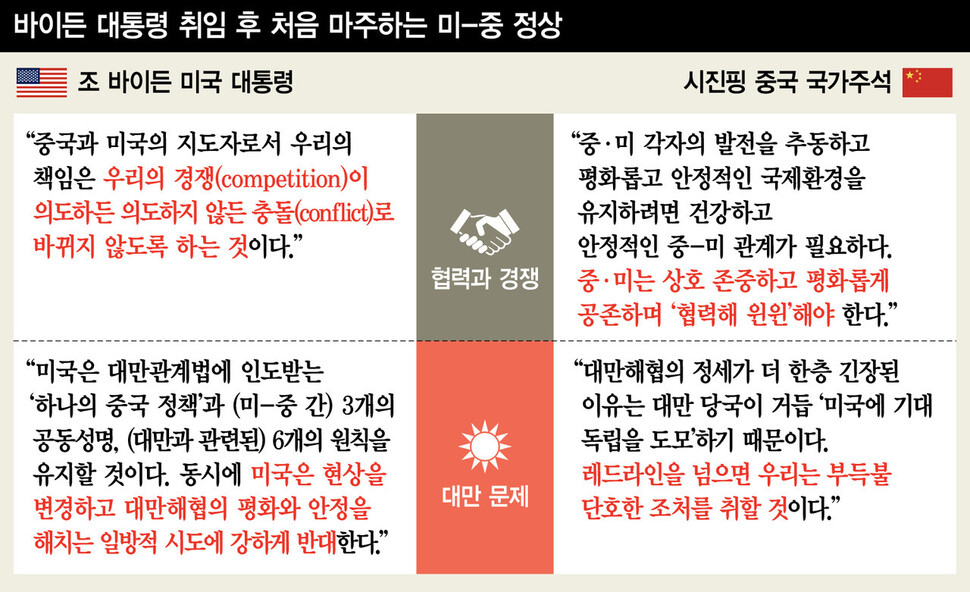

이날 회담에서 양국 정상은 미-중 관계 회복과 악화 방지의 중요성엔 원칙적으로 공감했다. 관영 <신화통신> 등의 보도를 종합하면, 시 주석은 “기후변화와 코로나19 등 지구적 차원의 도전에 효과적으로 대응하려면 건강하고 안정적인 중-미 관계가 필요하다”고 강조했다. 바이든 대통령도 “양국 간 경쟁이 갈등으로 비화하지 않도록 상식에 기반한 가드레일을 확보할 필요가 있으며, 의사소통 채널을 열어둬야 한다”고 화답했다.

하지만 각론에선 인식 차를 여과 없이 드러냈다. 시 주석은 양국 관계의 3대 원칙으로 △상호 존중 △평화 공존 △협력 상생을 제시했다. 이어 “상대방의 사회제도와 발전 경로, 핵심 이익과 중대 관심사를 존중해야 한다”며 “어느 한쪽이 이기면 다른 쪽은 지는 ‘제로섬 게임’이 아니라, 상호 이익에 기반해야 한다”고 강조했다. ‘미국이 패권 유지를 위해 중국을 발전을 가로막으려 한다’는 중국 내 인식을 그대로 쏟아낸 셈이다.

반면 바이든 대통령은 “양국 관계의 복잡성”과 “책임성 있는 경쟁”을 앞세웠다. 회담의 목적도 “솔직하고 단도직입적인 대화 기회”를 통해 “다양한 문제와 관련한 미국의 의도와 우선순위를 제시하는 것”으로 규정했다. 그는 “미국의 이익과 가치를 지키고, 동맹·우방국과 함께 자유롭고 개방적이고 공정한 국제질서 유지를 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다. 미국은 도널드 트럼프 행정부 시절에도 중국을 비판할 때마다 ‘자유·개방·공정’을 거론한 바 있다.

이런 인식 차는 민주주의를 바라보는 관점 등에서 도드라졌다. 시 주석은 “민주주의는 하나의 맞춤형 제품이 아니다. 한 나라의 민주주의는 해당국 국민이 스스로 판단해야 하며, 민주주의의 형식이 다르다고 해서 배척하는 것 자체가 비민주적”이라고 말했다. 이어 “상호 존중을 바탕으로 인권 문제를 논하고 싶지만, 인권 문제를 빌미로 다른 나라의 내정에 간섭하는 것에는 찬성할 수 없다”고 말했다.

이와 관련해 <중국중앙텔레비전>(CCTV) 등은 “바이든 대통령이 중국의 체제를 바꾸려는 의도가 없다는 점을 재차 밝혔다”고 강조했다. 하지만 백악관 자료를 보면 바이든 대통령은 “신장위구르·티베트·홍콩 상황을 비롯한 광범위한 인권 문제에 대해 우려를 표했”을 뿐이다. 백악관 고위 당국자는 “인권 문제가 여러번 거론됐으며, 바이든 대통령이 솔직하고 분명한 태도를 취했다. 특히 중국이 국제사회의 규범에 어긋나는 방식으로 규칙 변경을 시도하려는 데 대해서도 우려했다”고 전했다. 양국 간 ‘핵심 현안’인 대만 문제와 관련해서도 양쪽은 강도 높은 언어를 주고받으며 기존 입장을 재확인하는 데 그쳤다.

결국, 양국 정상은 바이든 행정부 출범 이후 이뤄진 △미-중 고위급 전략대화(3월·앵커리지) △웬디 셔먼 미 국무부 부부장-셰펑 중 외교부 미국 담당 부부장 회담(7월·중국 톈진) △제이크 설리번 백악관 국가안보좌관-양제츠 외교담당 정치국원 회담(10월·스위스 취리히) △토니 블링컨 국무장관-왕이 외교부장 통화(8월·11월) 및 회담(10월·이탈리아 로마) 등의 논의를 고스란히 반복하는 데 그쳤다. 최고 수위의 외교수단인 정상회담마저 공전되면서, ‘돌아온 미국’과 ‘달라진 중국’의 간극은 더욱 깊어질 가능성이 높아 보인다. ♣️H6s베이징 워싱턴/정인환 황준범 특파원

inhwan@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[아침햇발] 역사를 다시 쓴 시진핑의 ‘불안’/박민희 [아침햇발] 역사를 다시 쓴 시진핑의 ‘불안’/박민희](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/1116/53_16370552063398_20211116502939.jpg)