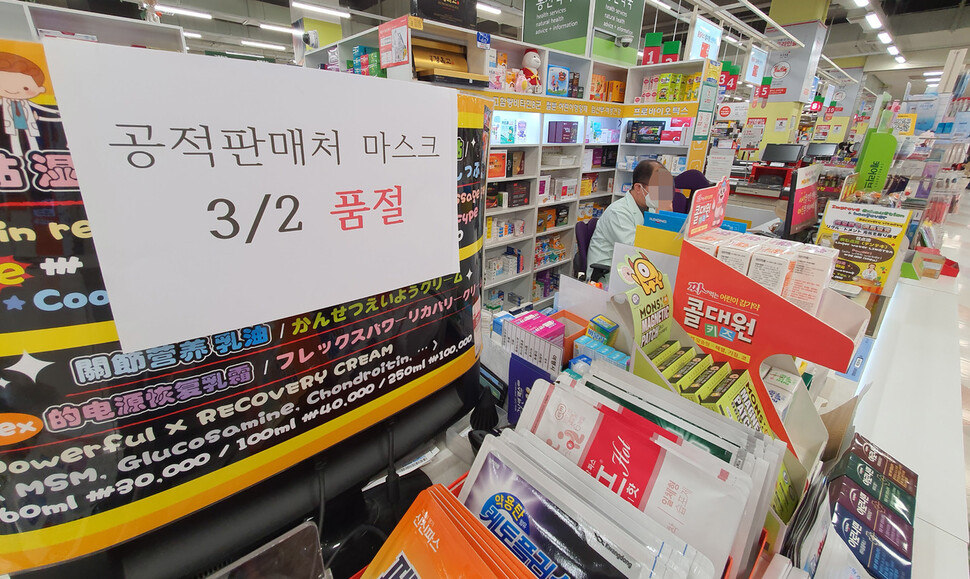

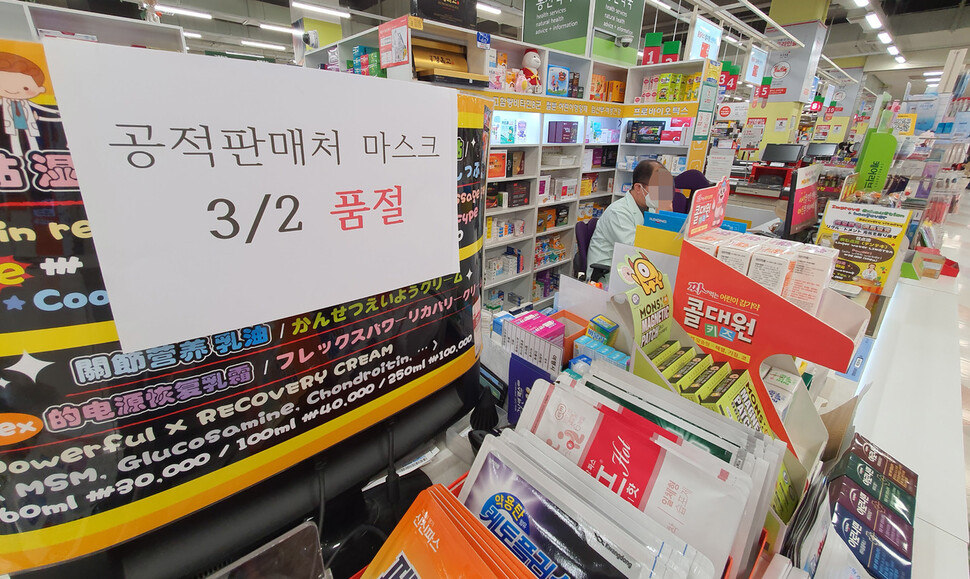

지난 2일 오후 서울 마포의 한 약국에 마스크 품절을 알리는 안내문이 붙어 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

“확보한 공적 물량의 최대한 빠른 공급을 위해 준비된 지역부터 순차적으로 판매를 시작하여 지역별로 빠르면 27일 오후부터 구입 가능하도록 하고, 28일부터는 본격적으로 유통·판매되도록 추진할 것임.”

지난달 26일 기획재정부는 정부 합동 마스크 수급 안정 추가조치 티에프 회의를 마치고 보도자료를 통해 이렇게 밝혔다. 그 시각 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 문재인 대통령에게 같은 내용의 마스크 대책을 보고했다. 문 대통령은 “마스크를 정부가 구입해서 확실히 전달한다는 것을 국민이 분명히 알게 해야 한다”며 “필요할 때 살 수 있다고 국민이 신뢰할 수 있도록 해달라. 체감이 되게 대응을 해주시라”고 당부했다. 홍 부총리는 “약국과 농협·우체국 등을 통해 차질 없이 공급할 계획”이라며 “기재부 1차관이 매일 체크하기 시작했는데 일일점검을 해서 국민이 현장에서 구입하실 수 있도록 하겠다. 오늘부터 더 속도를 내서 챙기겠다”고 화답했다.

그러나 현실은 이런 확언·바람과 달랐다. 대책 발표 당일부터 “마스크 살 수 있느냐”는 문의에 약국에서는 “마스크 들어온다는 연락을 받은 적 없다. 내일부터 판매하는 게 쉽지 않을 것 같다”는 반응이 나오기 시작했고, 실제 27일에 소량의 마스크가 공급된 곳은 대구뿐이었다. 마스크 수급 문제는 ‘줄서기 대란’으로 번졌다.

지난 2월27일 오전 서울 양천구 하나로마트 앞에 마스크 재고가 없다는 안내문이 붙어 있다. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

현대 의학으로 당장 손쓸 수 없는 전염병이 창궐할 때 조심해야 하는 건 눈에 보이지 않는 바이러스뿐만이 아니다. 방역에 나선 국가는 불확실·불안·불신과도 맞서야 한다. 당장 백신조차 개발할 수 없는 바이러스의 불확실성은 어찌할 수 없다고 해도, 국민이 느끼는 불안을 최소화하는 게 정부의 역할이다. 방역·정책 실패로 불신의 대상이 돼서도 안 된다. 그러나 26일 ‘마스크 수급 대책’ 발표는 정부가 ‘3불’을 자초한 대표적인 정책 실패 사례다. 정부는 “지역별로 빠르면 27일 오후부터 구입 가능”하다며 불확실한 문구를 헤드라인으로 내세웠다. ‘여러 부처가 머리를 맞대며 열심히 노력했고 그래서 이르면 당장 내일이라도 마스크 수급 문제를 해결할 수 있다’는 게 발화자인 정부가 하고 싶은 얘기였겠지만, 수신자인 국민들에겐 “27일부터 마스크를 구할 수도 있고 못 구할 수도 있다”는 메시지였다. 이 불확실한 ‘득템’ 가능성을 확인하려면 국민 개개인이 약국·우체국·하나로마트에 직접 가보는 수밖에 없었다. “본격 유통”된다는 28일에도 허탕을 친 국민은 정부를 불신할 수밖에 없고 ‘불만’까지 커졌다. 정부 마스크 대책이 부른 ‘4불’이다.

문 대통령은 “마스크 수출 제한 조치로 공급물량은 충분히 확보돼 있다”고 했지만, 돌이켜보면 마스크 수급은 정부가 공적 판매를 시작한다고 해결될 문제가 아니었다. 우리나라 인구는 약 5천만명이다. ‘마스크 재활용은 안 된다’는 당시 정부 권고에 따르면 매일 필요한 마스크는 5천만장, 활동인구만 따져도 3천만장이다. 그러나 국내 마스크 하루 최대 생산량은 1300만장이니, 감염 공포에 질린 국민들에게 매일 1장씩 마스크를 공급하는 건 산술적으로도 불가능했다. “최대한 빠르게 마스크 공급을 충족시키겠다”가 아니라 감염자가 급증한 예기치 못한 상황에서 ‘마스크 1회 사용’ 원칙으로는 수급을 맞출 수가 없다는 점을 국민에게 알리고 이해를 구했어야 했다. 솔직하지 못했던 게 화근이었다.

정부는 출생연도 끝자리에 따른 5부제 형식으로 매주 1인당 2장을 판매한다는 마스크 안정화 대책을 마련했다. 일주일 가까이 사람들을 줄 세운 뒤에야 나온 새로운 방식이다. ‘정책적 상상력’의 빈곤은 국민을 지치게 한다. 익숙한 풍경이 된 ‘마스크 줄서기’가 다음주부턴 자취를 감출 것인가.

김태규 경제팀 데스크 dokbul@hani.co.kr