지난달 3일 찾은 베트남 꽝응아이성 빈호아 마을의 학살 ‘증오비’(BIA CAM THU)에 노란 국화가 놓여 있다. 곽진산 기자 kjs@hani.co.kr

“흉악하고 피에 굶주린 본성을 지닌 그들은 이 작은 땅에 발을 딛자마자 총격을 가해 수천의 양민을 학살하고….”(증오비 문구 일부)

지난달 3일 한겨레가 꽝응아이성(도) 빈선현(군) 빈호아사(읍·면) 마을 초입에서 발견한 ‘증오비’(BIA CAM THU)는 거대한 책이 펼쳐진 형상을 하고 있었다. 2010년 덧칠된 뒤 그 뒤론 관리가 되지 않은 듯 여기저기 짙은 검은색 때가 묻어 있었다. 세로 모양으로 길게 생겨난 때는 마치 누군가 흘린 눈물 같기도 했다.

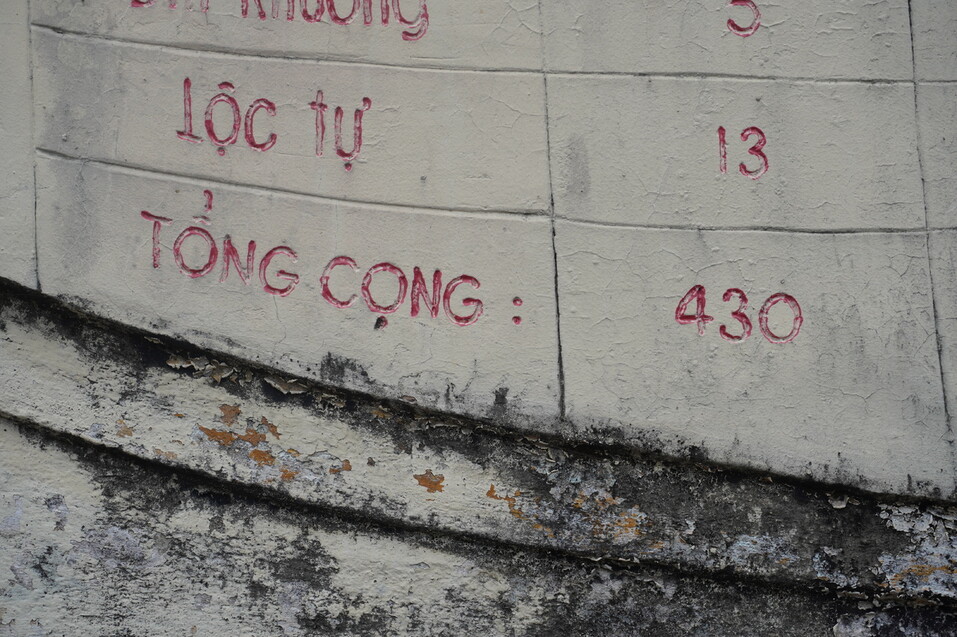

증오비에 다가서자 빼곡하게 적힌 이해할 수 없는 타지의 언어 사이로 선명히 새겨진 ‘430’이란 숫자가 눈에 들어온다. 증오비가 침묵으로 증언하는 이야기는 이렇다.

‘1966년 12월, 한 마을의 주민 430명이 죽임을 당했다. 3일에서 6일. 모두 죽는 데까지 겨우 나흘이 걸렸다. 사망한 268명은 총과 칼을 들지 않은 여성이었다. 그중 임신부가 7명이었고, 2명은 강간을 당한 뒤 살해됐다. 어린이도 108명이 죽었다. 가족이 전부 몰살되기도 했다. 총을 겨눈 이들은 1965년 10월 베트남에 상륙한 한국군인이었다.’

지난달 3일 찾은 베트남 꽝응아이성 빈호아 마을의 학살 ‘증오비’(BIA CAM THU). 곽진산 기자 kjs@hani.co.kr

1964년 9월11일을 시작으로 9년간 한국군 청룡·맹호·백마부대 등 34만6393명의 군인이 베트남전쟁에 파병됐다. 베트남공화국(남베트남)을 도와 베트남민주공화국(북베트남)·남베트남민족해방전선(베트콩)과 싸우는 것이 그들의 임무였다. ‘적’이 분명한 싸움이었다. 하지만 종종 한국군의 총구는 민간인들을 향했다. 꽝응아이성 전체로 보면 한국군 민간인 학살 희생자는 1700여명. 빈선현 빈호아사에서만 430명이 떼죽음을 당했다. 단일 현 기준으로 가장 많은 민간인 학살이 이뤄진 곳이다. 학살 생존자들은 그들의 한쪽 팔에 ‘푸른색 용’(청룡부대·해병 제2여단) 패치가 붙어 있었다고 말한다.

빈호아사를 비롯해 한국군의 만행을 고발하는 ‘증오비’(위령비 제외)가 확인되는 곳은 베트남 전역에서 3곳이다. 베트남이 1975년 해방된 뒤 파병 군인들의 학살을 기록하려는 움직임이 이어졌고 1980년대 들어서면서 마을 기록을 모아 비석이 조금씩 세워졌다. 그렇게 희생자의 명단을 간단하게 기록한 위령비가 60여개 세워졌다. 참상을 문자로 적은 증오비는 어려운 시기에 조악하게 세워져 대부분 소실된 탓에 3개 정도만 확인이 가능하다.

지난달 3일 찾은 베트남 꽝응아이성 빈호아 마을의 학살 ‘증오비’(BIA CAM THU)에 전체 사망자 수인 430이 적혀 있다. 곽진산 기자 kjs@hani.co.kr

증오비는 희생자들을 기억하고 한국 정부로부터 사과를 받기 위해 세워졌지만, 그 실상은 한국과 베트남 정부의 외교 관계 때문에 제대로 드러나지 못했다. 증오비는 아니지만 베트남 하미 마을 학살의 위령비 문구가 연꽃 그림으로 덮인 것이 대표적이다. 한국인이 많이 찾는 관광지 다낭에서 차로 20분 거리에 있는 하미 마을엔 2001년 월남참전전우복지회가 지원해 준공한 희생자 위령비가 있다. 원래 비문엔 그날 참상을 적은 시가 있었다. 하지만 한국군을 학살자로 표현한다는 등의 이유로 갈등이 빚어졌고, 결국 비문은 연꽃무늬 그림으로 덮였다. 푸옌성 동호아현 붕따우·토럼학살 증오비도 현재는 ‘증오비’란 글자만 남고 나머지 문구는 풍화돼 사라졌다. 증오비를 개보수하면서 공식 명칭도 위령비로 바뀌었다.

그 가운데 빈호아 증오비는 1990년대 초(추정) 지금의 모습으로 마을 입구에 다시 세워졌다. 통상의 위령비가 사고 현장에 세워진 것과 달리 빈호아 증오비는 마을 사람들에게 알리고자 마을 입구에 전시되는 형태로 마련됐다. 무엇보다 사망자 통계와 참상의 현상을 구체적으로 보여주는 것은 이곳 빈호아 증오비가 유일하다. 빈호아 증오비는 사실상 한국군 민간인 학살의 마지막 기록이다.

이제 베트남에도 생존자가 많지 않다. 한국이 민간인 학살을 외면하는 사이 빈타인(빈탄) 등 일부 마을은 증오비를 세우려는 시도를 이어가고 있다. 상흔을 입은 채 살아남은 이들은 여전히 ‘생존 싸움’을 진행 중이다. 이들이 이제 원하는 것은 진심 어린 사과다. “이제 한국을 원망하지 않는다. 반성하고 잘못을 다시 저지르지 않겠다는 사과만 있었으면 한다.” 고작 8살에 가족 모두를 잃고 혼자 살아남은 응우옌타인뚜언(65)이 말했다.

빈호아(꽝응아이성)/곽진산 기자

kjs@hani.co.kr 고경태 기자

k21@hani.co.kr, 통역 응우옌응옥뚜옌(다낭대 한국어과 교수)

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[영상] 응우옌니엠이 쓴 ‘증오시’…“엄마는 산 채로 죽고 아이는” [영상] 응우옌니엠이 쓴 ‘증오시’…“엄마는 산 채로 죽고 아이는”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0921/53_16952529946715_20230920504127.jpg)

![[영상] 어머니·누나 핏물 엉켜 살아남은 아이…참혹한 빈곤 수렁에 [영상] 어머니·누나 핏물 엉켜 살아남은 아이…참혹한 빈곤 수렁에](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0921/53_16952591141922_20230920504143.jpg)