지난 8월2일 꽝남성 성도 땀끼의 꽝남성신문사에서 만난 하미 비문 작가 응우옌흐우동. 곽진산 기자

“그리하여 용서를 바탕으로 비석을 세우니 인의로써 고향의 발전과 협력의 길을 열어갈 것이다. 모래사장과 포플러나무들이 하미 학살을 가슴 깊이 새겨 기억할 것이다. 한 줄기 향이 피어올라 한 맺힌 하늘에 퍼지니 저세상에서는 안식을 누리소서. 천년의 구름이여, 마을의 평안과 번영을 기원합니다. 2000년 8월 경진년 가을. 디엔즈엉사의 당과 정부, 그리고 인민들이 바칩니다.”

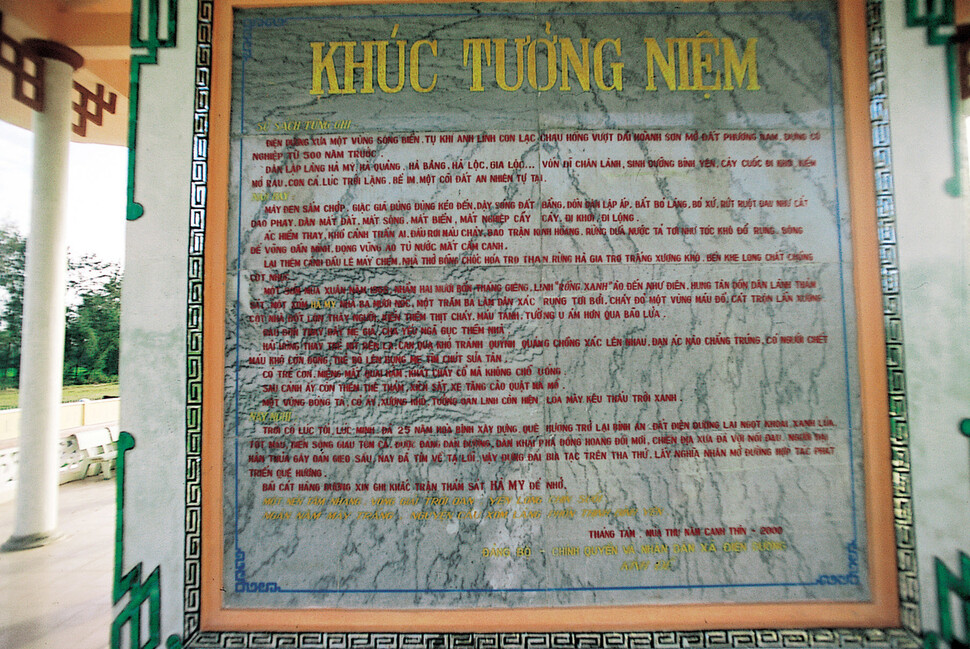

지금은 볼 수 없지만 베트남 꽝남성 디엔반시 디엔즈엉사 하미 마을 위령비의 비문은 이렇게 끝난다. 이 위령비는 1968년 2월24일 하미 마을에서 한국군에 의해 희생된 135명의 넋을 기리고자 2000년 5월부터 월남참전전우복지회가 2만5천달러를 지원해 세워졌다. 하지만 2001년 초부터 주하노이 한국대사관과 월남참전전우복지회가 비문 내용을 문제 삼으면서 수정·삭제 요구를 했고, 결국 디엔즈엉사 인민위원회와 유가족·생존자들은 숙고 끝에 비문을 연꽃 그림 대리석으로 덮었다. “때가 되면 다시 비문을 열겠다”고 했지만 20년 넘게 흘렀다.

비문 내용은 이렇게 덮어야 할 만큼 문제가 있었을까. 당시 하미 마을 희생자 유가족들에게 비문 작성을 의뢰받았던 응우옌흐우동(52)은 “희생자들의 고통과 아픔을 더 강하게 표현해야 한다는 의견도 있었으나, 과격한 표현을 줄이고 포용적인 메시지 중심으로 썼다”고 말했다. 그는 꽝남성 디엔남사 출신으로 현재 꽝남성신문 부총국장으로 일한다. 지난 8월2일 꽝남성 성도인 땀끼에 위치한 신문사 회의실에서 응우옌흐우동을 만났다.

하미 위령비 비문이 연꽃 그림 대리석으로 덮이기 직전의 모습. 2001년 초 주하노이 대사관의 참사관은 이 비문을 보고 하노이에 돌아와 베트남 정부에 비문에 대한 문제를 제기했고 결국 인민위원회와 생존자·유가족들은 숙고 끝에 비문을 연꽃으로 덮었다. 한겨레 자료사진

하미 위령비 비문을 덮은 연꽃 대리석. 곽진산 기자

응우옌흐우동은 1995년 디엔반현(현재는 디엔반시) 문화부서에 근무하던 시절 하미 마을에 한달간 머물며 한국군 학살 사건 생존자들을 인터뷰할 기회가 있었다. 현 차원에서 항불·항미 전쟁 중 벌어진 11개의 역사적 사건을 지역마다 조사할 때였다. 퐁니·퐁녓, 하미, 투이보 등 한국군 학살 지역 3곳도 포함됐는데 그는 하미 사건을 맡게 됐다.

호찌민 문화종합대학 출신인 그는 “학살 현장을 묘사하되 문학적으로 표현했다”고 말했다. “초안을 쓴 뒤 사 인민위원회와 생존자, 유가족들이 다 같이 모여 평가하는 회의를 거쳐 통과시켰다. 비문 내용이 양국 관계를 잘 고려했는지 검토하기 위한 회의였다. 내가 쓰긴 했지만 유가족, 지방정부와 함께 쓴 것이나 마찬가지다.”

당시 회의에서는 비문 내용을 놓고 두가지 의견이 대립했다. “한쪽에서는 전쟁범죄를 세게 비판하자고 했다. 희생자들이 겪은 아픔과 고통을 좀 더 부각했으면 좋겠다는 거였다. 또 한쪽에서는 범죄 내용을 기술하되 미래 지향적인 부분에 초점을 맞추자고 했다. 후자 의견이 우세했다.”

하미 위령비 분향대 옆에 한국 방문자가 놓은 것으로 보이는 한국산 소주가 놓여 있다. 곽진산 기자

꽝남성 디엔반시 디엔즈엉사 하미 마을 위령비. 정문 왼쪽 기둥에 ‘하미 학살 역사유적’이라는 현판이 붙어 있다. 곽진산 기자

“1968년 이른 봄, 정월 24일에 청룡부대 병사들이 미친 듯이 몰려와 선량한 주민들을 모아놓고 잔인하게 학살을 저질렀다. 하미 마을 30가구, 135명의 시체가 산산조각이 나 흩어지고 마을은 붉은 피로 물들었다. 모래와 뼈가 뒤섞이고 불타는 집 기둥에 시신이 엉겨 붙고 개미들이 불에 탄 살점에 몰려들고 피비린내가 진동하니 불태풍이 휘몰아친 것보다도 더 참혹했다.”

하미 마을에 와 이 비문 내용을 처음 보았던 당시 주하노이 대사관 이용준 참사관(현 세종연구소 이사장)은 경악했다. 응우옌흐우동은 “자세히 묘사하지 않고 요점만 정리한 내용”이라고 말했다. 그러면서도 한국인들의 그러한 반응을 충분히 이해한다고 말했다. “이 비문을 자극적이라고 느낀다면 이게 왜 자극적인지 역사에 대한 성찰로 이어나갔으면 좋겠다.”

응우옌흐우동은 결국 비문이 덮이게 된 일을 떠올리며 “베트남과 한국 관계가 한창 개선 중이었고 투자 유치를 받던 때였다. 과거의 원망을 되살리지 않았으면 하는 한국 정부의 입장을 존중해 비문을 덮은 것으로 안다”고 말했다.

응우옌흐우동은 ‘닫다’의 뜻을 덧붙여 설명했다. “베트남어 ‘닫다’(Khep Lai)는 임시적인 뜻이 내포돼 있다. 언제든 열 수 있는 것이다. 닫힌 비문도 마찬가지다.”

비문에서 가장 강조한 말이 뭐냐고 묻자 “인의와 희생자 위로”라고 했다. 그는 특히 ‘인의’를 강조했다. 인의란 무엇인지 물었다. “사람의 도리, 인문정신”이라는 답이 돌아왔다.

비문은 언제 열릴까. 그는 “한국-베트남 관계가 전략적인 파트너에서 전면적인 파트너로 전환될 때 가능하다”고 말했다. 서로 충분히 믿을 만큼 친구가 돼야 한다는 것이다.

응우옌흐우동과 만나기 직전인 8월2일 오전에 디엔즈엉사 하미 마을 위령비를 찾았다. 정면에는 ‘1968년 정월 24일 학살당한 동포들을 추념하며’라는 제목과 함께 135명 희생자의 생년월일이 보였다. 정문에는 ‘하미 학살 역사유적’이라는 작은 현판이 붙어 있다. 사전 정보 없이 온 이들은 이 위령비의 정체를 알 수 없다. 학살의 주체가 전혀 적혀 있지 않기 때문이다. 한국 외교당국은 2001년 비문을 수정·삭제한 효과를 톡톡히 보는 셈이다. 응우옌흐우동이 문장 마지막에 강조하며 썼던 ‘인의’라는 말도 덮였다.

땀끼·하미(꽝남성)/고경태 기자

k21@hani.co.kr 곽진산 기자

kjs@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)