서울 관악구 난곡동 주사랑공동체교회가 양육하고 있는 아이들이 지난달 28일 오전 유치원에 가려고 자원봉사자들과 함께 교회를 나서고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr

베이비박스, 버려지는 아기들 ③ 장애아 가정의 고통

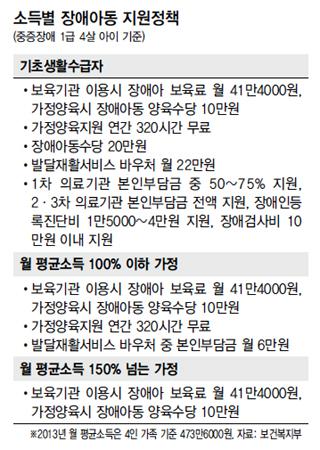

한국장애인부모회 박태성 부회장은 매달 정부에서 10만원을 받는다. 6살 난 뇌병변장애 1급인 딸 지은이(가명)의 양육수당이다. 중증 장애가 있는 지은이의 기저귀값 수준이다. 면역력이 약한 지은이는 병원에 자주 간다. 병원 치료 등에 한달 50만~60만원이 든다. 월수입 100만~150만원으로 다섯 식구의 생계를 꾸려야 하는 박 부회장 가정에 이 정도 치료비는 큰돈이다. 정부에서는 기초생활수급자와 차상위계층 가정의 장애아에게는 장애 정도에 따라 월 2만~20만원의 장애아동수당을 준다. 박 부회장은 전셋집과 차량을 소유하고 있어 이에 해당되지 않는다. “그나마 연간 320시간의 양육 돌보미 지원을 받을 수 있어 위안을 삼는다”고 그는 말했다.

베이비박스에 버려지는 아기들 가운데 장애아가 적지 않은 것은 장애아동 가정의 괴로운 현실을 반영한다. 아이를 돌보려면 맞벌이 부부는 한쪽이 일을 그만두는 경우가 많다. 심지어 다른 한쪽도 시간제 일자리로 옮기기도 한다. 장애를 가진 아이를 키우는 데 손이 많이 가는 탓이다. 치료비와 특수교육비 등 지출은 일반가정에 견줘 많은데, 수입은 줄어들 수밖에 없어 장애아를 키우는 데 부담이 따른다. 박 부회장도 지은이를 돌보기 위해 월 400만~500만원을 벌던 사업체를 포기하고 2년간 직업 없이 아이를 보살피기도 했다.

기초수급자·차상위 가정에만

기초수급자·차상위 가정에만

아동수당 월2만∼20만원 지원 아이 돌보려 맞벌이 포기 불가피

치료비 등 지출 늘지만 수입 줄어 5살이하 60%만 특수교육 혜택

졸업 뒤 취업한 이들도 극소수 장애아동을 맡기고 가르칠 시설도 턱없이 부족하다. 장애아 부모들이 가장 많이 호소하는 어려움이다. 최복천 중앙장애아동지원센터장이 8~9월 18살 미만 장애 자녀를 둔 1400명의 부모를 조사해 지난달 발표한 ‘장애아동 및 가족 실태조사’를 보면, 초등학교 입학 전 장애아의 10% 정도가 유아교육기관을 이용하지 못하고 있었다. 유치원이나 보육시설에 다니지 못하는 이유에 대해선, 주변에 장애아를 돌볼 특수시설과 인력이 부족하기 때문이라는 응답이 48%에 이르렀다. 지은이도 지금껏 어린이집이나 유치원에 다닌 적이 없다. 집 근처 초등학교 부설 특수학급은 정원이 5명이어서 못 들어갔다. 사정이 이런데도 정부는 유치원에 다녀야만 보육비로 월 40만원가량을 주고 가정양육 때는 월 10만원만 준다. 교육의 혜택도 못 받고 양육비도 적게 받는 ‘이중 차별’이다. 설령 교육기관에 장애아를 맡긴다고 해도 양육의 어려움은 계속된다. 두오균 대전장애우권익문제연구소장은 “비장애아와는 달리 장애아는 특수학교에 보낸다 해도 부모의 돌봄을 계속 필요로 한다. 특히 한부모나 미혼모의 경우에 홀로 생계를 꾸리면서 장애아를 키우려면 일을 할 수 없게 되는 딜레마에 처하게 된다”고 말했다. 이런 딜레마가 아동 유기로 이어진다. 주사랑공동체교회에서 생활하는 은수(가명·1) 엄마의 편지에는 이런 고통이 잘 나타나 있다. 은수는 뇌가 손상된 ‘뇌갈림증’ 장애를 안고 있다. 미혼모인 은수 엄마는 “돈은 벌어야 하고, 아이가 장애를 가진 탓에 지낼 곳을 다 찾아봤지만 갈 수 있는 곳이 없었다. 어쩔 수 없는 선택을 한 저를 용서해 달라”고 썼다. 장애아를 둔 부모들은 사회적 편견과도 싸워야 한다. 다운증후군 2급 남자아이를 일반학교에 보낸 김아무개(47)씨는 “학교에서 비품이 고장나면 교사가 나를 불러 새로 사라고 했다. 장애아를 일반학교에 보낸다는 이유로 그 교사는 장애아 부모들이 뭔가를 더 지불해야 한다는 생각을 갖고 있었다”고 말했다. 장애아들이 성장한 뒤에도 부모의 부담이 여전한 현실도 장애아 유기를 부추기는 요인으로 꼽힌다. 스무살이 넘은 복합장애2급 장애아를 키우고 있는 김아무개(53)씨는 <한겨레>와 한 통화에서 “건강도 버려가며 10년 이상 아이를 키웠는데 자립 대책이 없다. 이제 떨어져 살고 싶다. 장애아는 버리는 것도 한 방법이라는 생각이 들 정도다”라고 하소연했다. 김효진 박수지 방준호 기자 july@hani.co.kr

아동수당 월2만∼20만원 지원 아이 돌보려 맞벌이 포기 불가피

치료비 등 지출 늘지만 수입 줄어 5살이하 60%만 특수교육 혜택

졸업 뒤 취업한 이들도 극소수 장애아동을 맡기고 가르칠 시설도 턱없이 부족하다. 장애아 부모들이 가장 많이 호소하는 어려움이다. 최복천 중앙장애아동지원센터장이 8~9월 18살 미만 장애 자녀를 둔 1400명의 부모를 조사해 지난달 발표한 ‘장애아동 및 가족 실태조사’를 보면, 초등학교 입학 전 장애아의 10% 정도가 유아교육기관을 이용하지 못하고 있었다. 유치원이나 보육시설에 다니지 못하는 이유에 대해선, 주변에 장애아를 돌볼 특수시설과 인력이 부족하기 때문이라는 응답이 48%에 이르렀다. 지은이도 지금껏 어린이집이나 유치원에 다닌 적이 없다. 집 근처 초등학교 부설 특수학급은 정원이 5명이어서 못 들어갔다. 사정이 이런데도 정부는 유치원에 다녀야만 보육비로 월 40만원가량을 주고 가정양육 때는 월 10만원만 준다. 교육의 혜택도 못 받고 양육비도 적게 받는 ‘이중 차별’이다. 설령 교육기관에 장애아를 맡긴다고 해도 양육의 어려움은 계속된다. 두오균 대전장애우권익문제연구소장은 “비장애아와는 달리 장애아는 특수학교에 보낸다 해도 부모의 돌봄을 계속 필요로 한다. 특히 한부모나 미혼모의 경우에 홀로 생계를 꾸리면서 장애아를 키우려면 일을 할 수 없게 되는 딜레마에 처하게 된다”고 말했다. 이런 딜레마가 아동 유기로 이어진다. 주사랑공동체교회에서 생활하는 은수(가명·1) 엄마의 편지에는 이런 고통이 잘 나타나 있다. 은수는 뇌가 손상된 ‘뇌갈림증’ 장애를 안고 있다. 미혼모인 은수 엄마는 “돈은 벌어야 하고, 아이가 장애를 가진 탓에 지낼 곳을 다 찾아봤지만 갈 수 있는 곳이 없었다. 어쩔 수 없는 선택을 한 저를 용서해 달라”고 썼다. 장애아를 둔 부모들은 사회적 편견과도 싸워야 한다. 다운증후군 2급 남자아이를 일반학교에 보낸 김아무개(47)씨는 “학교에서 비품이 고장나면 교사가 나를 불러 새로 사라고 했다. 장애아를 일반학교에 보낸다는 이유로 그 교사는 장애아 부모들이 뭔가를 더 지불해야 한다는 생각을 갖고 있었다”고 말했다. 장애아들이 성장한 뒤에도 부모의 부담이 여전한 현실도 장애아 유기를 부추기는 요인으로 꼽힌다. 스무살이 넘은 복합장애2급 장애아를 키우고 있는 김아무개(53)씨는 <한겨레>와 한 통화에서 “건강도 버려가며 10년 이상 아이를 키웠는데 자립 대책이 없다. 이제 떨어져 살고 싶다. 장애아는 버리는 것도 한 방법이라는 생각이 들 정도다”라고 하소연했다. 김효진 박수지 방준호 기자 july@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)