서울 용산구 효창공원 앞의 효창운동장 모습. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

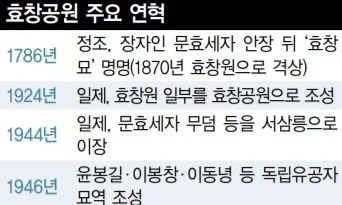

정부가 백범 김구 선생 등 독립운동가 8명의 묘역이 마련된 서울 용산구 효창공원(옛 효창원)을 국가가 관리하는 ‘독립운동기념공원’으로 조성하기로 함에 따라 앞으로 효창공원이 어떤 공간으로 바뀔지에 관심이 모이고 있다. 전문가들은 새롭게 조성될 독립운동기념공원은 애국선열들에 대한 ‘추모의 장소’ 외에 교육과 시민을 위한 공간이 필요하다고 입을 모았다.

효창공원을 독립공원으로 만들려는 시도는 2005년 노무현 정부 때 시작됐다. 국가보훈처가 2005년 3월 작성한 ‘효창공원 민족공원화사업 예비 구상’ 보고서를 보면, 당시 정부는 효창공원을 △민족정기 성지화 △지역 주민의 휴식처 제공 △도시환경 개선 △건강한 생태계 확보 등에 기여할 수 있도록 만들려고 했다.

당시 민족공원화 사업의 핵심은 효창운동장 처리에 있었다. 효창운동장은 이승만 전 대통령이 자신의 정적이었던 백범의 묘역을 훼손하기 위해 1960년 지은 운동장이다. 현재 효창공원에 마련된 애국선열 8인의 묘역은 관중 1만8천여명을 수용할 수 있는 2만7641㎡(8360평) 규모의 효창운동장에 가로막혀 있다.

2005년 효창공원 민족공원화사업 조감도. (※누르면 크게 볼 수 있습니다.)

애초 참여정부는 이 운동장을 없애고 그 터에 녹색광장과 백범광장 등을 조성하려고 했다. 독립운동가들의 묘역이 조성된 기존 공원은 추모 공간으로 활용하되, 운동장 터는 녹지로 조성해 시민들의 휴식 공간으로 제공한다는 것이었다. 광장은 크게 ‘녹색광장’ ‘백범광장’ ‘기억광장’ 등 3개 부분으로 조성하고 각 광장을 잇는 길은 ‘수난역사의 길’ ‘독립의 길’ 등으로 조성해 교육 공간으로 활용할 계획이었다. 또 백범과 임정 요인(이동녕, 차리석, 조성환 선생), 삼의사 묘역(윤봉길, 이봉창, 백정기, 안중근 의사)은 새롭게 정비하고, 주민들의 산책로로 이용되고 있는 공원 내부 길은 추모와 탐방의 길로 조성할 예정이었다.

또 효창운동장과 함께 독립운동가 묘역의 성격에 맞지 않는 대한노인회 중앙회와 노인복지관, 반공위령탑, 원효대사 동상, 배드민턴장, 체력단련장 등의 이전도 추진했다. 하지만 이런 방안은 체육계와 효창공원 인근 주민, 독립운동가 단체 등의 반대에 부닥쳐 결국 실현되지 못했다.

현재 보훈처는 독립운동기념공원의 구체적인 공간 계획은 내년 연구 용역을 통해 도출한다는 계획이다. 보훈처 관계자는 “현재는 독립공원으로 성역화한다는 큰 방향만 정해진 상황이고, 이를 위한 세부적인 사업 방향이나 규모 등은 내년 연구 용역을 통해 도출할 방침”이라고 말했다. 다만 보훈처는 독립공원화 사업에 필요한 비용이 약 600억원에 이르고, 효창운동장을 철거한 뒤 대체 구장을 마련한다면 500억원 이상의 추가 비용이 들 것으로 예상하고 있다.

전문가들은 새롭게 조성될 독립운동기념공원을 추모 공간과 시민 공간으로 이원화해야 한다고 입을 모은다. 방학진 민족문제연구소 기획실장은 “현재 독립운동가들의 묘역이 마련돼 있는 효창공원 쪽은 시민들이 경건하게 추모를 할 수 있는 공간으로, 효창운동장 자리는 시민들이 휴식하고 뛰어놀 수 있는 광장이나 숲으로 조성해야 한다”고 제안했다.

국립민주묘지의 사례를 참조하자는 제안도 나온다. 한시준 단국대 교수(사학)는 “국립묘지의 가치가 과거 ‘호국’에서 ‘민주’로 확대되면서 국립5·18민주묘지와 국립3·15민주묘지, 국립4·19민주묘지 등 민주묘지가 국가가 관리하는 묘지로 승격됐다”며 “이들 묘역은 추모와 기억, 교육의 공간으로 나뉘어 조성돼 있다. 효창원도 이런 식으로 조성할 필요가 있다”고 말했다.

효창운동장 일대를 애초 모습으로 복원하자는 방안도 제시된다. 김희곤 안동대 교수(사학)는 “효창원의 원형을 보면, 지금의 효창운동장 자리에는 연못과 숲이 조성돼 있었다”며 “특정인들만 사용하는 운동장을 철거하고 과거 모습을 복원해 친환경적 자연공원으로 되돌리면 시민들의 호응을 받을 수 있고, 자연공원을 백범김구기념관과 연계한 야외 교육의 장으로도 활용할 수 있다”고 말했다.

김경욱 기자

dash@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)