추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 16일 오후 서울 광화문 정부서울청사 브리핑실에서 새정부 경제정책방향을 발표하고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

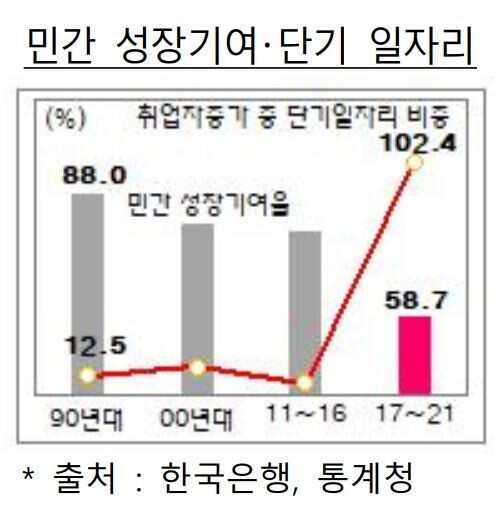

기획재정부는 16일 관계부처 합동으로 발표한 ‘새정부 경제정책방향’ 제 1쪽에서 우리 경제 상황을 “최근 과도한 정부개입 등으로 민간투자가 빠르게 위축되고 민간의 성장 둔화에 재정 중심으로 대응하면서 민간의 경제활력은 더욱 크게 약화했다”고 진단했다. 특히 민간의 ‘성장 기여율’이 1990년대 88.0%에서 2000년대 및 2011~2016년 70%대를 기록했다가 문재인 정부(2017~2021년)에서 58.7%(5년 단순평균치)로 크게 떨어졌다는 막대그래프를 제시하고 있다. 경제운용을 정부에서 민간·기업·시장으로 바꾸겠다는 방향 전환의 근거로 ‘민간의 성장 기여율’ 개념을 끌어들인 셈이다.

기획재정부가 16일 관계부처 합동으로 발표한 ‘새정부 경제정책방향’ 제1쪽 그림.

과연 외환위기 때부터 지금까지 25년을 살펴볼 때 문재인 정부에서만 유독 민간의 경제성장 기여율이 대폭 떨어져 민간 경제활력이 감퇴한 것일까? 우선 ‘성장 기여율’ 지표부터 논란의 소지를 안고 있다. 국민계정을 추계하는 한국은행은 ‘성장 기여도’(민간과 정부가 국내총생산 실질성장률에 각각 기여한 %포인트) 지표를 공식 사용할 뿐 ‘기여율’은 계측하지도 않고 통계편제에 수록하지도 않는다.

기여율은 각 기여도를 단순히 백분율(기여도÷전체성장률)로 다시 나타낸 것인데, 한은 관계자는 “기여율은 성장률과 기여도의 부호가 둘 다 플러스로 같을 때만 측정할 수 있는데다 무엇보다도 오해의 소지가 있고, 직관적으로 이해하기 어려운 지표라서 한은은 사용하지 않는다”고 설명했다. 일례로 1998년 외환위기 때 연간 경제성장률은 -5.1%, 이만큼의 성장에 대한 기여도는 민간 -5.1%포인트, 정부 0.0%포인트다. 이때 단순 계산으로 정부의 성장기여율은 당연히 0%가 된다. 경제가 후퇴할 당시 정부가 경기 방어를 위해 큰 역할을 한 게 분명한데도 기여율은 0%라는 납득하기 어려운 결론이 도출된다. 2020년에도 정부 기여도(+1.1%)를 성장률(-0.7%)로 나눈 ‘정부 기여율’은 -157%가 되는 이상한 산수 계산이 나오게 된다.

굳이 ‘민간 기여율’ 개념을 사용해 따져보더라도 이 지표는 경제 전체성장률 변수에 따라 변동하는 추세를 보일 뿐 특정 정부 시절의 정부 개입을 근거로 제시하는 주장은 설득력이 떨어진다. <한겨레>가 1997~2021년 우리나라 성장률과 민간 및 정부의 성장기여도 추이(연간)를 들여다보니 전체 성장률 혹은 민간의 성장 기여도가 마이너스를 보인 해는 외환위기 때인 1998년, 금융위기 때인 2009년, 코로나 때인 2020년 등 세 번이다. 이 3개년도를 빼고 ‘기여율’을 계산해보면 민간의 성장기여율은 외환위기 이후 매년 80~90%를 유지하더니, 성장률이 2%대로 떨어진 2012년(2.4%)부터 이미 70%대로 하락했다. 성장률이 2%대 후반~3%대 초반으로 낮아진 시기(2012~2019)에 민간의 성장기여율은 세 번이나 60%대 밑으로 떨어졌다. 반면 전체 성장률이 높은 2011년까지는 민간 기여율도 80~90%대로 높았다. 요컨대 윤석열 정부가 ‘성장 기여율’을 사용한 의도가 수상하다는 얘기다.

더욱이 문재인 정부에서 민간의 성장 기여율은 미-중 무역분쟁과 반도체 경기 둔화로 특징되는 2019년에 31%로 떨어졌을 뿐 2017년 78%, 2018년 72%, 그리고 2021년은 83%에 달했다. 2020년은 코로나 사태로 전체 성장률(-0.7%)과 민간의 기여도(-1.8%)가 마이너스를 기록했던 해다. 문재인 정부 때 정부의 성장 공헌도가 높아져서 민간의 활력이 떨어졌다는 설명도 근거가 취약하다. 1997~2016년까지 총 20년 중에 정부의 성장 기여율이 20% 이상인 때도 이미 7번이나 있었다. 문재인 정부 때 정부의 성장 기여율은 2017년 21%, 2018년 27%, 미-중 무역분쟁으로 성장률이 2.2%로 떨어진 2019년 72%, 그리고 지난해 17%였다.

조계완 선임기자

kyewan@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)