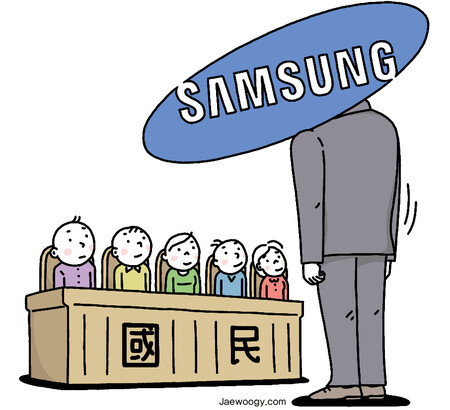

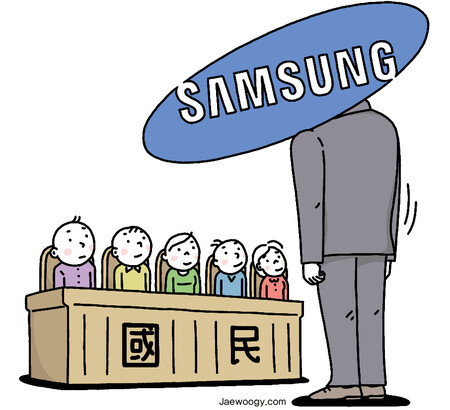

이재용 삼성전자 부회장 기소의 타당성을 검토하게 될 검찰수사심의위원회는 검찰권 행사에 시민들이 참여하는 민주적 통제 제도라는 점에서 미국 대배심을 연상케 한다. 물론 훨씬 약한 형태다. 대배심은 조직·운영상 검찰에서 독립돼 있고, 최종 결정권을 지닌다. 대배심은 ‘검사가 정치적 혹은 개인적인 이유로 무고한 사람을 괴롭히는 상황을 막기 위한 제도’(미국 국무부 <미국의 사법제도>)인 한편, 실제 운영에선 ‘검찰의 고무도장’에 불과하다는 지적도 나온다.

하지만 때로 대배심이 존재감을 과시하며 검찰을 당혹스럽게 하는데, 재판에 넘길 정도로 법 위반 혐의가 인정된다고 보면서도 불기소 결정을 내리는 경우다. 쉽게 말해 ‘유죄 방면’이다. 이 초월적 권한 행사는 판사나 검사가 막을 수도 없고, 이로 인해 배심원이 처벌받지도 않는다.

유형을 보면, 첫째는 법 자체가 부당하거나 위헌적이라고 판단하는 경우다. 노예제 시절 도망친 노예를 도와줬다는 이유로 처벌 위기에 몰린 이들을 배심원들이 풀어줬던 게 대표적이다. 둘째, 법이 옳더라도 해당 사건에 적용하는 게 정의에 부합하지 않는다고 볼 때다. 말기 환자인 손자의 고통을 덜어주려고 대마초를 재배한 할머니가 처벌되는 상황을 예로 들 수 있다. 셋째, 검찰이 정치적 동기나 인종적 편견 등으로 편파 수사를 한다고 의심되는 경우다. 이런 유형들은 대체로 공동체의 법감정을 반영하며 정의로운 결과를 낳는다고 평가된다.

문제는 넷째 유형으로, 배심원들이 법적 판단을 벗어나 부적절한 요인에 좌우되는 때다. 피의자가 유명인이어서 배심원이 사적인 호감 또는 우호적 여론에 영향을 받는다든가, 인종차별주의에 물든 배심원들이 흑인을 살해한 백인 피의자를 풀어준다든가 하는 사례를 들 수 있다.

이번 수사심의위에서도 삼성의 영향력이나 경제위기론 등 법적 테두리를 벗어난 요인이 작동하는 건 경계해야 한다. 검찰이 제시하는 증거를 시민의 상식으로 검증하고 합리적 결론을 도출함으로써, 시민참여 제도의 정당성을 확인하고 더 강화하는 계기가 됐으면 한다.

박용현 논설위원

piao@hani.co.kr