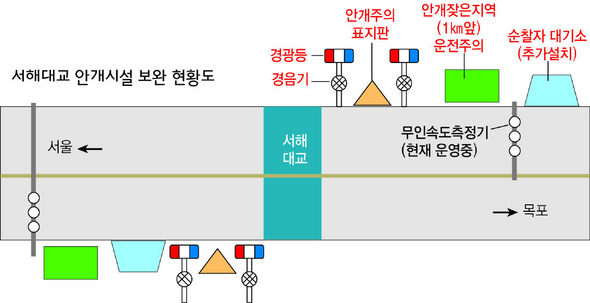

지난달 3일 짙은 안개로 연쇄 추돌사고가 일어난 서해대교에 안개주의 표지판과 경광등, 경음기 등 안개에 대비한 안전시설물이 보강되고 있는 가운데, 2일에도 여전히 차들이 서해대교 위를 빠른 속도로 지나가고 있다. 평택/김종수 기자 jongsoo@han.co.kr

서해대교 추돌참사 한달밖에 안됐는데

안갯속 29중 추돌사고로 60여명이 숨지고 다친 서해안고속도로 서해대교 구간 교통 참사가 3일로 한달을 맞았다. 하지만 참사의 기억은 불과 며칠을 가지 못했다.

2일 새벽, 다시 찾은 사고 구간에서는 여기저기 새 구조물들이 눈에 띄었다. 곳곳에 안개 주의 표지판과 경광등이 추가로 설치됐다. 과속 차량을 향해 경보음을 내는 경음기 시설까지 등장했다. 하지만 ‘과속운전 차량’들은 여전히 꼬리에 꼬리를 물며 ‘무모한 이어달리기’를 계속하고 있었다. 요란한 과속 경보음도 사고 위험에 아랑곳하지 않고 내달리는 차들을 위한 ‘효과음’처럼 울려퍼지고 있었다.

한국도로공사는 서해대교 참사 뒤 과속운전을 막으려는 여러 시도를 했다. 도로공사는 사고 뒤 지금까지 하행선과 상행선 곳곳에 안개 주의 표지판은 물론 경광등과 경음기 복합장치까지 추가로 설치했다. 북단 쪽에는 순찰자 대기소도 새로 만들었다. 또 서해대교 남단 1㎞ 앞에 무인 속도측정기 설치를 경찰에 요청했으며, 시선유도등, 낮은 조명, 차로이탈 인식시설 등도 곧 설치할 예정이다.

그렇지만 이런 시설들도 7.3㎞의 서해대교 구간을 달리는 차들의 속도를 줄이게 하지는 못하고 있다. 차들은 한달 전 참사의 원인이 된 짙은 안개 속에서도 여전히 속도를 냈다. 오르막과 내리막이 심한 도로 구조 때문에 무심결에 과속할 수밖에 없는데도, 속도를 낮추려 주의하는 차는 그리 많아 보이지 않았다. 도로공사 조사를 보면, 사고 전인 9월3일부터 10월3일(오전 3~9시) 사이에 서해대교 위를 달리는 차량의 평균 시속은 100㎞였는데, 사고 뒤인 10월4일~11월2일(오전 3~9시) 사이 평균 시속도 97㎞였다. 시속 3㎞ 가량이 줄어들었을 뿐이다.

10월4일부터 11월2일까지 시계 100m 이하의 짙은 안개가 낀 10일 동안의 차량 평균 속도도 시속 97㎞로, 평시와 같았다. 운전자들이 안개가 끼었을 때나 끼지 않았을 때나 같은 속도로 달린 것이다. 도로교통법 19조 2항에는 시계 100m 이하의 짙은 안개가 낀 경우에는 제한속도의 절반으로 달리게 돼 있다.

오훈교 한국도로공사 홍보실 차장은 “과속 운행은 일차적으로 운전자들의 안전 불감증 탓으로 보인다”며 “이 구간에 들어설 때, 특히 안개가 끼었을 때는 대형 참사가 날 수 있다는 생각으로 속도를 줄여야 한다”고 말했다.

교통 전문가들은 다른 육상 구간과 마찬가지로 돼 있는 서해대교 구간의 제한속도를 낮추고, 감속을 강제하는 방안이 시급하다고 지적했다. 임삼진 한양대 교수(교통공학)는 “서해대교는 평소에 안개와 강풍이 잦아 매우 위험한 구간이므로 다른 육상에서처럼 시속 110㎞를 허용하는 것은 위험하다”며 “이 구간에서는 제한속도 자체를 10~20㎞ 낮추거나 날씨에 따른 가변 속도제한과 무인 카메라 단속을 실시해 실질적으로 속도를 줄여야 한다”고 말했다. 김규원 기자 che@hani.co.kr

그렇지만 이런 시설들도 7.3㎞의 서해대교 구간을 달리는 차들의 속도를 줄이게 하지는 못하고 있다. 차들은 한달 전 참사의 원인이 된 짙은 안개 속에서도 여전히 속도를 냈다. 오르막과 내리막이 심한 도로 구조 때문에 무심결에 과속할 수밖에 없는데도, 속도를 낮추려 주의하는 차는 그리 많아 보이지 않았다. 도로공사 조사를 보면, 사고 전인 9월3일부터 10월3일(오전 3~9시) 사이에 서해대교 위를 달리는 차량의 평균 시속은 100㎞였는데, 사고 뒤인 10월4일~11월2일(오전 3~9시) 사이 평균 시속도 97㎞였다. 시속 3㎞ 가량이 줄어들었을 뿐이다.

10월4일부터 11월2일까지 시계 100m 이하의 짙은 안개가 낀 10일 동안의 차량 평균 속도도 시속 97㎞로, 평시와 같았다. 운전자들이 안개가 끼었을 때나 끼지 않았을 때나 같은 속도로 달린 것이다. 도로교통법 19조 2항에는 시계 100m 이하의 짙은 안개가 낀 경우에는 제한속도의 절반으로 달리게 돼 있다.

오훈교 한국도로공사 홍보실 차장은 “과속 운행은 일차적으로 운전자들의 안전 불감증 탓으로 보인다”며 “이 구간에 들어설 때, 특히 안개가 끼었을 때는 대형 참사가 날 수 있다는 생각으로 속도를 줄여야 한다”고 말했다.

교통 전문가들은 다른 육상 구간과 마찬가지로 돼 있는 서해대교 구간의 제한속도를 낮추고, 감속을 강제하는 방안이 시급하다고 지적했다. 임삼진 한양대 교수(교통공학)는 “서해대교는 평소에 안개와 강풍이 잦아 매우 위험한 구간이므로 다른 육상에서처럼 시속 110㎞를 허용하는 것은 위험하다”며 “이 구간에서는 제한속도 자체를 10~20㎞ 낮추거나 날씨에 따른 가변 속도제한과 무인 카메라 단속을 실시해 실질적으로 속도를 줄여야 한다”고 말했다. 김규원 기자 che@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)