[기획연재]등록금 대학 공공성 강화로 풀자

사립대 다니는 강지연씨

2년 만에 대출금 1200만원

과외에 호프집 알바까지

3.75학점, 장학금 어림없어

결국 휴학계 내고 공장행

사립대 다니는 강지연씨

2년 만에 대출금 1200만원

과외에 호프집 알바까지

3.75학점, 장학금 어림없어

결국 휴학계 내고 공장행

석달간의 공장 생활은 낯설고 힘들었다. 오전 9시부터 오후 6시까지, 잔업이 있을 땐 밤 9시까지 12시간 동안 밥 먹는 시간만 빼고 꼬박 휴대전화에 들어가는 자판 필름을 기계로 찍어냈다. 어깨가 빠질 듯이 아팠다. 첫달 월급은 100만원이었다. ‘한국에서 가장 큰 휴대전화 제조회사인데 너무 적은 거 아닌가?’ 하는 생각도 들었지만, 학비 마련이 급했기에 불만은 속으로 삭였다. 첫 월급으로 대학에 다닌 4학기 가운데 3학기 동안 빌린 학자금과 생활비 대출금의 밀린 이자 80만원을 갚았다.

둘째 달부터 2주씩 번갈아 가며 야근을 하는 작업조에 들어갔다. 월급이 145만원 나왔다. 다시 50만원의 밀린 이자를 갚았다. 밤 근무를 하고 아침에 집으로 돌아오면, 몸은 물에 젖은 솜처럼 무겁고 피곤했지만 잠은 오지 않았다. 공장 사람들은 “대학생이 왜 이런 데 오냐. 공부를 해야지”라고 물었다. 그제야 ‘아, 나 대학생이었지’란 생각이 들었다.

충남의 한 사립대에 다니는 강지연(가명·21·여)씨가 고등학교 때 그렸던 대학 생활은 이런 게 아니었다. 시트콤에 나오는 배우들의 모습처럼 걱정 없이 공부만 하면 될 줄 알았다. 유럽 여행도 가고, 공연도 보러 다니고 싶었다. 자신이 얼마나 철이 없었는지를 깨닫는 데는 그리 많은 시간이 걸리지 않았다. 1학년 때 아버지 사업이 기울었다. 입학 땐 부모가 입학금 100만원과 등록금 350만원을 내줬지만, 더 손을 벌릴 순 없었다.

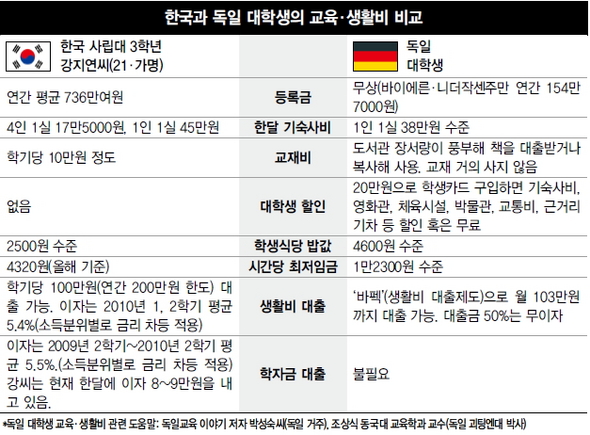

더욱이 강씨는 집이 서울 근교여서 기숙사에 들어가야 했다. 학교 기숙사비는 가장 싼 4인실이 한달에 17만5000원이었다. 학교 기숙사는 강씨가 입학한 2009년 당시 재학생 7092명 가운데 2614명(36.9%)을 수용할 수 있었다. 신입생은 전원 들어갈 수 있지만, 2학년부터는 성적을 기준으로 지원자를 걸러냈다. 학생들 사이에 도는 학점 ‘커트라인’은 평균 A였다.

강씨는 1학년 1학기 때부터 과외지도 아르바이트를 해 두 과목에 월 40만원을 받았다. 간간이 학교에서 모집하는 일당 6만원짜리 아르바이트도 했다. 1학년 2학기 등록금 312만원은 학자금 대출로 빌렸다. 거치기간은 최대 10년이지만, 빚은 빨리 갚는 게 좋다고 생각해 2년 뒤인 2011년부터 상환하는 조건을 선택했다. 이자가 쌓여 가는 지금 돌이켜보면 가장 후회스러운 결정이다. 아르바이트로 번 돈을 기숙사비와 생활비에 쓰고 나면 한달에 1만~2만원인 이자조차 부담스럽다. 학기가 시작할 때마다 새 교재도 사야 했다. 10만원 정도가 든다. 이자는 매달 쌓였다.

저소득층 장학금을 신청했지만, 집도 있고 차도 있어 안 된다고 했다. 사업 실패 등으로 갑자기 경제적으로 궁핍해진 가정은 보통 ‘복지의 사각지대’로 남기 십상이다. 성적 장학금을 신청하려 했지만, 친구들은 “3.75점(4.5점 만점)으론 어림도 없다”고 했다. 등록금 걱정 없이 용돈을 풍족하게 받는 친구들이 성적 장학금을 받아갔다.

2학년이 되면서 친구 2명과 자취방을 구했다. 큰 방 하나를 나눠 쓰는데 한명당 월 11만원가량을 내야 했다. 다시 1학기 학자금 대출 350만원을 받고, 생활비도 100만원 대출받았다. 저녁 7시부터 새벽 1시까지 호프집 아르바이트를 했다. 일당은 3만원 정도였다. 월세와 공과금을 내고 생활비로 쓰면 남는 돈은 없었다. 2학기 학자금 358만원과 생활비 100만원을 추가로 빌렸다. 그렇게 1022만원의 학자금과 200만원의 생활비 대출금이 빚으로 쌓였다. 그새 학교는 새 건물을 하나 지었고, 건물 하나를 리모델링했다.

올해 3학년이 되면서 원금 상환 시기가 다가왔다. 한국장학재단에 “상환 기간을 늦출 수 있느냐”고 물었다. “안 된다”고 했다. 하지만 불어날 이자가 부담돼 더는 학자금을 빌릴 수 없었다. 휴학계를 내고, 2월부터 휴대전화 공장에서 일을 시작했다. 2학기 때도 휴학을 생각하고 있다. “가끔 학교에 가면 수업을 듣고 싶어, 도강을 할까 생각하기도 했습니다. 대학이 우리를 신용불량자로 낙인찍어 사회로 내보내는 것 같아요.”

독일선 대학교육도 무상

“국가의 중요한 책무로 인식

개인도 사회에 혜택 환원” 강씨가 만약 독일에서 대학에 다녔으면 어땠을까. 13년째 독일에서 살고 있는 <독일교육 이야기>의 저자 박성숙씨와 한 이메일 인터뷰와 괴팅겐 대학에서 박사학위를 받은 조상식 동국대 교수(교육학)의 설명을 종합해 독일 대학생들의 상황을 알아봤다. 독일은 올해 현재 바이에른주와 니더작센주를 뺀 14개 주에서 대학 무상교육을 하고 있다. 바이에른주와 니더작센주도 연간 평균 등록금이 154만7000원밖에 안 된다. 독일 기숙사는 1인1실에 한달 38만원 수준이고, 대부분의 재학생을 기숙사에 수용할 수 있다. 학생들은 교재를 살 필요가 없다. 괴팅겐 대학의 도서관 장서 수는 700만권에 이른다. 강씨의 학교 장서 수는 2010년 기준으로 45만권이고, 서울대는 409만권이다. 독일 대학생은 대부분 도서관에서 교재를 빌리거나, 복사를 해서 수업에 들어간다고 한다. 독일 대학생들은 20만원을 주고 ‘학생카드’를 구입하면 기숙사비와 영화관·체육시설·박물관 입장료 등을 할인받고, 버스비와 근거리 기차비는 무료다. 등록금이 아예 없거나 싸기 때문에 학자금 대출은 받을 필요가 거의 없고, ‘바푀크’라 하는 생활비 대출은 월 103만원까지 받을 수 있다. 대출금 가운데 50%는 무이자다. 박성숙씨는 그의 블로그에 올린 글에서 “독일에서 교육은 국가의 가장 중요한 책무이고, 개인의 문제가 아니라 사회가 함께 연대해 풀어가는 공동 과업”이라며 “국민 세금으로 대학을 무상 운영하고, 대학에서 성장한 인재는 나중에 자신이 받은 혜택을 다시 사회에 환원해야 한다고 인식한다”고 설명했다. 김민경 이재훈 기자 salmat@hani.co.kr

독일선 대학교육도 무상

“국가의 중요한 책무로 인식

개인도 사회에 혜택 환원” 강씨가 만약 독일에서 대학에 다녔으면 어땠을까. 13년째 독일에서 살고 있는 <독일교육 이야기>의 저자 박성숙씨와 한 이메일 인터뷰와 괴팅겐 대학에서 박사학위를 받은 조상식 동국대 교수(교육학)의 설명을 종합해 독일 대학생들의 상황을 알아봤다. 독일은 올해 현재 바이에른주와 니더작센주를 뺀 14개 주에서 대학 무상교육을 하고 있다. 바이에른주와 니더작센주도 연간 평균 등록금이 154만7000원밖에 안 된다. 독일 기숙사는 1인1실에 한달 38만원 수준이고, 대부분의 재학생을 기숙사에 수용할 수 있다. 학생들은 교재를 살 필요가 없다. 괴팅겐 대학의 도서관 장서 수는 700만권에 이른다. 강씨의 학교 장서 수는 2010년 기준으로 45만권이고, 서울대는 409만권이다. 독일 대학생은 대부분 도서관에서 교재를 빌리거나, 복사를 해서 수업에 들어간다고 한다. 독일 대학생들은 20만원을 주고 ‘학생카드’를 구입하면 기숙사비와 영화관·체육시설·박물관 입장료 등을 할인받고, 버스비와 근거리 기차비는 무료다. 등록금이 아예 없거나 싸기 때문에 학자금 대출은 받을 필요가 거의 없고, ‘바푀크’라 하는 생활비 대출은 월 103만원까지 받을 수 있다. 대출금 가운데 50%는 무이자다. 박성숙씨는 그의 블로그에 올린 글에서 “독일에서 교육은 국가의 가장 중요한 책무이고, 개인의 문제가 아니라 사회가 함께 연대해 풀어가는 공동 과업”이라며 “국민 세금으로 대학을 무상 운영하고, 대학에서 성장한 인재는 나중에 자신이 받은 혜택을 다시 사회에 환원해야 한다고 인식한다”고 설명했다. 김민경 이재훈 기자 salmat@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)