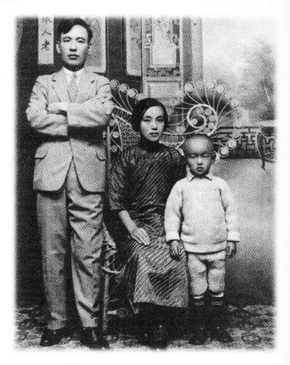

1900년대 중반 서울 청운동 백운장 자택에서 찍은 동농 김가진 선생의 가족 사진. 가운데 양복을 입은 이가 환갑 무렵의 동농, 맨일 오른쪽 한복을 입은 이가 부인 이씨, 맨왼쪽이 셋째아들 의한이고, 이씨가 안고 있는 아기가 넷째아들 용한이다. 의한의 외아들 김자동 대한민국임시정부기념사업회장 제공

[친일·항일 ‘굴곡진 100년사’]

고관 출신 임정고문…정작 유공자 대접 못받아

증손녀는 노동운동…“노블레스 오블리주 표상”

고관 출신 임정고문…정작 유공자 대접 못받아

증손녀는 노동운동…“노블레스 오블리주 표상”

김자동(80) 대한민국 임시정부 기념사업회장은 13일 ‘집안 어른들 얘기 좀 해달라’는 부탁에 “우리 집안은 그저 원칙에 따라 정직하게 살려고 노력했을 뿐”이라며 손사래를 쳤다. 그러나 우리나라에서 그의 집안만큼 ‘노블레스 오블리주’(사회 고위층의 도덕적 의무)를 실천한 가문을 찾기 힘들다고 역사학자들은 입을 모은다.

김 회장의 집안은 조선 후기의 대표적 세도가인 안동 김씨 가문으로, 그의 할아버지는 구한말 농상공부 대신 등을 지낸 개화파 관료 동농 김가진(1846~1922)이다.

동농은 1910년 나라를 잃은 뒤 실의에 빠져 두문불출하다 3·1운동을 만났고, 그 뒤 비밀결사 단체인 ‘조선민족대동단’을 결성하며 본격적인 독립운동에 나섰다.

일제의 삼엄한 감시 탓에 국내 활동에 한계를 느낀 동농은 1919년 10월, 3남 의한과 함께 중국 상하이로 망명했다. 곧이어 동농은 고종의 다섯째 아들인 의친왕 이강을 상하이로 망명시키려다 실패한 ‘대동단 사건’을 일으킨다. 당시 일제는 임시정부를 두고 “사회 하층민들이 만든 대수롭지 않은 모임”이라고 선전했으나, 동농의 망명과 이강의 망명 미수는 당대를 떠들썩하게 만든 대사건이었다. 한홍구 성공회대 교수(국사학)는 “저마다 애국했다고 주장하는 그 수많은 고관대작들 가운데 외국으로 망명해 독립운동을 펼친 이는 동농 김가진밖에 없다”고 말했다.

동농은 임시정부의 고문과 백야 김좌진 장군 휘하의 북로군정서 고문을 맡다가 1922년 이국땅에서 한 많은 생애를 마감했다.

동농 가문의 시련은 이것으로 끝이 아니었다. 부친과 함께 상하이로 망명한 3남 의한(1900~1964·독립장 서훈)은 임시정부 외교연구위원 등으로 활동하며 재정난에 빠진 임정의 안살림을 챙겼고, 부인 정정화(1900~1991·애족장 서훈)는 여성의 몸으로 군자금 마련을 위해 여섯 번이나 국내에 잠입하는 모험을 감행했다.

또 동농의 4남 용한은 종로경찰서에 폭탄을 던진 의열단 김상옥 열사 사건에 연루돼 모진 고문 끝에 후유증으로 숨졌고, 부친을 잃은 석동(1923~1983·애국장 서훈)은 큰아버지 김의한이 있는 중국으로 건너가 최연소 광복군으로 활동했다.

김 회장의 집안은 조선 후기의 대표적 세도가인 안동 김씨 가문으로, 그의 할아버지는 구한말 농상공부 대신 등을 지낸 개화파 관료 동농 김가진(1846~1922)이다.

동농은 1910년 나라를 잃은 뒤 실의에 빠져 두문불출하다 3·1운동을 만났고, 그 뒤 비밀결사 단체인 ‘조선민족대동단’을 결성하며 본격적인 독립운동에 나섰다.

일제의 삼엄한 감시 탓에 국내 활동에 한계를 느낀 동농은 1919년 10월, 3남 의한과 함께 중국 상하이로 망명했다. 곧이어 동농은 고종의 다섯째 아들인 의친왕 이강을 상하이로 망명시키려다 실패한 ‘대동단 사건’을 일으킨다. 당시 일제는 임시정부를 두고 “사회 하층민들이 만든 대수롭지 않은 모임”이라고 선전했으나, 동농의 망명과 이강의 망명 미수는 당대를 떠들썩하게 만든 대사건이었다. 한홍구 성공회대 교수(국사학)는 “저마다 애국했다고 주장하는 그 수많은 고관대작들 가운데 외국으로 망명해 독립운동을 펼친 이는 동농 김가진밖에 없다”고 말했다.

동농은 임시정부의 고문과 백야 김좌진 장군 휘하의 북로군정서 고문을 맡다가 1922년 이국땅에서 한 많은 생애를 마감했다.

동농 가문의 시련은 이것으로 끝이 아니었다. 부친과 함께 상하이로 망명한 3남 의한(1900~1964·독립장 서훈)은 임시정부 외교연구위원 등으로 활동하며 재정난에 빠진 임정의 안살림을 챙겼고, 부인 정정화(1900~1991·애족장 서훈)는 여성의 몸으로 군자금 마련을 위해 여섯 번이나 국내에 잠입하는 모험을 감행했다.

또 동농의 4남 용한은 종로경찰서에 폭탄을 던진 의열단 김상옥 열사 사건에 연루돼 모진 고문 끝에 후유증으로 숨졌고, 부친을 잃은 석동(1923~1983·애국장 서훈)은 큰아버지 김의한이 있는 중국으로 건너가 최연소 광복군으로 활동했다.

1928년 상하이에서 김의한의 장남으로 태어난 김 회장은 임시정부를 따라다니며 성장기를 보냈다. 해방 이후 서울대 법대를 졸업하고 잠시 <조선일보> 기자로 있다가 사표를 던지고 야인으로 지냈다. 그는 4·19 혁명 직후 창간된 진보적 일간지 <민족일보>의 기자로도 일했으나, 5·16 쿠데타로 민족일보가 폐간되자 언론계를 떠났다. 직업을 잃은 김 회장은 호구지책으로 브루스 커밍스의 <한국전쟁의 기원>, <레닌의 회상> 등을 번역했다. 그는 “내가 번역한 책들은 웬일인지 다 금서로 지정됐다”며 웃었다.

김 회장은 슬하에 1남3녀를 뒀다. 큰딸 진현(54)씨는 건강보험심사평가원 노조위원장으로 1993년부터 15년 넘게 노조활동에 전념하고 있다. 남편 곽태원씨는 전국사무금융노련 위원장을 지낸 뒤 지금은 노동경제연구원장을 맡고 있다. 동생 선현(51)씨도 외국계 금융회사에서 오랫동안 노조활동을 하다 지금은 부친의 사업을 돕고 있다. 진현씨는 “뭐라 딱 잘라 말할 순 없지만 원칙에 어긋남 없는 삶을 살아온 가문의 전통이 내 삶에 크고 작은 영향을 줬을 것”이라고 말했다. 동농은 후손으로 3명의 독립운동가를 남겼지만, 정작 본인은 일제가 다른 76명의 고관대작들과 함께 준 남작 작위를 거절하지 못했다는 이유로 독립유공자 심사에서 3번이나 탈락됐다. 동농의 유해는 상하이 송경령능원에 묻혔지만 1960년대 중국 문화혁명기에 파괴돼 흔적을 찾을 수 없다. 한홍구 교수는 “동농의 가문은 이회영-이시영 가문과 더불어 지난 100년의 우리 역사에서 노블레스 오블리주를 실천한 보기 드문 사례”라고 말했다. 길윤형 기자 charisma@hani.co.kr

1930년대 중반 당시 중국의 수도였던 난징에서 찍은 김의한-정정화 부부와 그 아들 자동의 아홉살 무렵 사진. 성엄 김의한 부부는 상하이 임시정부 시절 동농가 함께 했다.

1928년 상하이에서 김의한의 장남으로 태어난 김 회장은 임시정부를 따라다니며 성장기를 보냈다. 해방 이후 서울대 법대를 졸업하고 잠시 <조선일보> 기자로 있다가 사표를 던지고 야인으로 지냈다. 그는 4·19 혁명 직후 창간된 진보적 일간지 <민족일보>의 기자로도 일했으나, 5·16 쿠데타로 민족일보가 폐간되자 언론계를 떠났다. 직업을 잃은 김 회장은 호구지책으로 브루스 커밍스의 <한국전쟁의 기원>, <레닌의 회상> 등을 번역했다. 그는 “내가 번역한 책들은 웬일인지 다 금서로 지정됐다”며 웃었다.

김 회장은 슬하에 1남3녀를 뒀다. 큰딸 진현(54)씨는 건강보험심사평가원 노조위원장으로 1993년부터 15년 넘게 노조활동에 전념하고 있다. 남편 곽태원씨는 전국사무금융노련 위원장을 지낸 뒤 지금은 노동경제연구원장을 맡고 있다. 동생 선현(51)씨도 외국계 금융회사에서 오랫동안 노조활동을 하다 지금은 부친의 사업을 돕고 있다. 진현씨는 “뭐라 딱 잘라 말할 순 없지만 원칙에 어긋남 없는 삶을 살아온 가문의 전통이 내 삶에 크고 작은 영향을 줬을 것”이라고 말했다. 동농은 후손으로 3명의 독립운동가를 남겼지만, 정작 본인은 일제가 다른 76명의 고관대작들과 함께 준 남작 작위를 거절하지 못했다는 이유로 독립유공자 심사에서 3번이나 탈락됐다. 동농의 유해는 상하이 송경령능원에 묻혔지만 1960년대 중국 문화혁명기에 파괴돼 흔적을 찾을 수 없다. 한홍구 교수는 “동농의 가문은 이회영-이시영 가문과 더불어 지난 100년의 우리 역사에서 노블레스 오블리주를 실천한 보기 드문 사례”라고 말했다. 길윤형 기자 charisma@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)